空を見上げよう! ー東京でも楽しめる空の情報ー |

|

ISSを見よう! 1月12日、ISS(国際宇宙ステーション「きぼう」)を観測しやすいとのことだったので、石神井川沿いの広場に出て、動画を写しました。 →動画(クリック) 1月13日と15日の夕方にもよく見えるようなので、ISSが夜空を移動する様子を見てみましょう。どちらも暗くなり始めた夕方で、気温も低いので、温かな服装をして観察しましょう。また、道路では車の通行などがあり危険なので、庭や公園、広場など安全な場所で空を見ましょう。 見える時間や方向は、「#希望を見ようー国際宇宙ステーションが見える予測日時をお知らせ」(https://lookup.kibo.space/)のページで知ることができます。 夕方と言っても暗いので、安全に気をつけて、おとなと一緒に観察しましょう。 (情報と画像:探検隊スタッフ) |

下は、3年前の同じ日に山梨県内でさつえいしたふたご座流星群の流れ星です。流れ星はいっしゅんのできごとなので、とびそうなところにレンズを向けて、シャッターをあらかじめ開けておきます。うまく入ればラッキー!まるでかけをするようなものです。 |

|

|

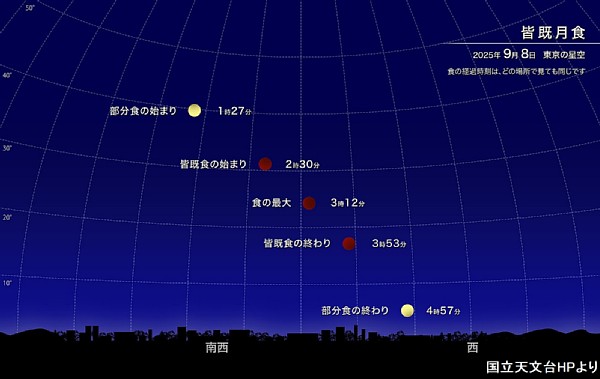

2025年9月6日(土) ↑ 上の図拡大(→クリック) 皆既月食(かいきげっしょく)をかんさつしよう 9月8日(月)早朝に3年ぶりの皆既月食(かいきげっしょく)が見られます。前回は、かいき中に天王星(てんのうせい)も月にかくされるようすが観察でき、話題をよびました。今回の月食は、ぼぼすべてのかていが見られますが、なにしろ月曜日の早朝(日曜日のつづきの夜中)におこるので、なかなか計画をたてづらいと思います。日曜日の夕方は早めにねて、ぜひ西の空をかんさつしてみましょう。 ★月食のはじまり(欠け始め)・・・8日午前1時27分 ★皆既食のはじまり ・・・8日午前2時30分 ★食の最大 ・・・8日午前3時12分 ★皆既食のおわり ・・・8日午前3時53分 ★月食のおわり ・・・8日午前4時57分 そんなに長くおきていられない人は、2:15から30分間 や 3:40から30分間など皆既になる前から、または、皆既の終わる前の時間から起きてみるといいでしょう。月曜日の朝、ふつうに起きたのではもうすでに月食は終わっていますので、注意しましょう。くれぐれもじゅ業中にいねむりをしないでくださいね! ↓ 下は3年前の皆既月食のようすです。 (情報と画像:国立天文台・しぜん探検隊) |

|

|

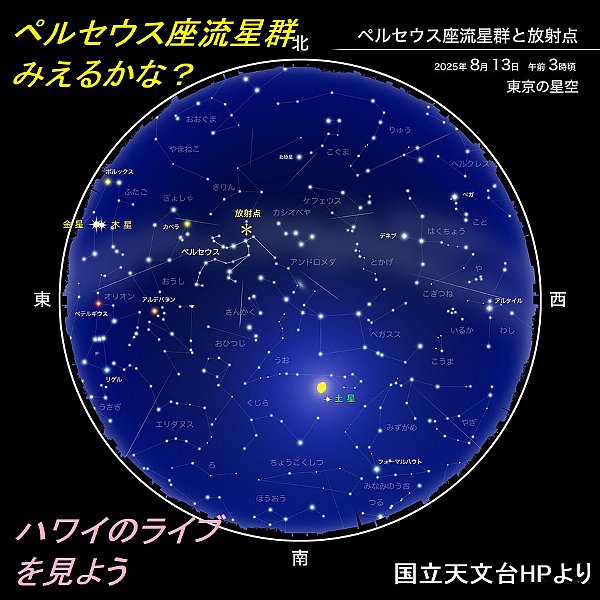

2025年8 月12 日(火) ハワイのマヌアケア山からのライブ映像を見よう 明日13日の明け方にかけて、ペルセウス座(ざ)流星群(りゅうせいぐん)の見られる数がピークをむかえます。今年は全国的に天候がよくないようですから、ハワイのマヌアケア山からのライブ映像を見てみましょう。現地は、日本時より19時間おくれています。言いかえると、かんい的に日本時に5時間たすとハワイの時こくになります。こちらが午後6時の時は、ハワイは6+5=午後11時(ただし一日前の夜11時です) ハワイからのライブ映像のURL は うまくつながらない時は ハワイ星空ライブ などと言葉を入れてけんさくしてみましょう。よいのうちは月があって見にくいので、しばらくして画面からはずれるのを待って観察するといいです。さて月の光がじゃましても、流星をかぞえることができるでしょうか。 (情報と画像:国立天文台、しぜん探検隊) |

|

| →クリックで拡大 |

|

| →クリックで拡大 |

2025年3月8日(土) かの有名なコペルニクスですら見たことのなかったといわれる水星が今見ごろです。地球より太陽に近いところをまわるので、夕方や明け方のほんのわずかな時間しか見られないからです。早いと明るすぎて見えず、おそいと、空は暗くなるのですが、高さが低くなり見ずらくなります。18時をすぎてから、30分間くらいがねらい目です。すぐ近くに金星があるので、それを目じるしにさがしましょう。来週にかけて水星と金星はさらによりそうように見えます。長らくかがやき続けた よいの明星ともお別れで、明け方にまわります。 (情報と画像、絵 国立天文台、しぜん探検隊) |

|

| →クリックで拡大 |

2025年1月30日(木) 月と金星、土星のせっ近を見よう 年が明けてすぐの5日にも見えました。わく星や月はそれぞれ通り道は同じではありませんが、よくにたところを通るので、だいたいひと月ごとにたがいに近づいたり、時にはかくしたりすることがあります。今回は2月1日(土)2日(日)に近づくようすが夕方の西空(18時前くらいから)で見ることができます。1日は細い月と土星が角度にして数度まで近づいて見えます。土星が月の明るさに負けないで見えているかたしかめてみてください。天気は少しあやしげですが、晴れたらせひ夕空を見上げてみましょう。 (情報と画像:国立天文台、しぜん探検隊) |

|

| →クリックで拡大 |

2025年1月10日(金) 月の場所から「冬のスペシャル大三角」をさがそう 「冬のスペシャル大三角」は見つかりましたか?ちょうどこの連休の前後、1/11(土)と1/14(火)にS大三角のちょう点になっている木星と火星に明るい月が近づきます。14日は満月です。月が明るくても、S大三角のちょう点の三つの星は、全天で一二を争う明るさのトップランナーですからしっかり見ることができるでしょう。S大三角を見つけるのにいい日になります。下の写真を見るだけでは、三角形の大きさがまったくわかりませんが、1辺が大人がうでをのばしてげんこつ3つから4つ分もあり、とても大きいです。三つの星の特ちょうは・・・ 木星 ・・・ 白い色のわく星、三つの中で一番高い位置にある(よいのうち) 火星 ・・・ 赤い色のわく星、この12日に地球に接近(小接近) シリウス ・・・ 青白い、チラチラ輝く、おおいぬ座の1等星で一番南に見える さて、三つのうち一番明るいのはどれでしょうか?見てたしかめてください。ひとばん中見えますが、20時より後がそこそこ高くなってくるので見やすいでしょう。 体調の悪い人はやめましょう。おとなといっしょにかんさつしましょう。 (情報と画像:しぜん探検隊) |

|

| →クリックで拡大 |

|

2025年1月5日(日) 星に願いを・・・(2) 4日の夕方は少し雲がありましたが、早い時間には雲の切れ間から月、金星、土星が並んでいるようすがよく見えました。明るさは土星が1.1等、金星が-4.5等ですから二つの星の明るさは100倍以上になります。金星が一番星とよく言われるほど明るいのには、わけがあります。まず、太陽、金星、地球は近いところにあること。次に金星表面をおおう大気(こい硫酸/りゅうさんの雲)がよく光を反射することによります。次に三つの天体が近づいて見えるのは、来月2月1、2日です。それぞれさらに近くにやってきて、金星は最大光度-4.8等まで明るくなり、見ばえのする夕景になることでしょう。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

|

2024年12月25 日(火) みえたぞ!スピカ食 おとめ座のスピカ食は晴天続きが幸いして、よく見ることができました。朝6時をまわって少し明るくなってきてからも上のような光けいを肉がんでかんさつできました。月の上の方の暗いふちから出てくるところは写真にとれていませんが、出てから数分から5分くらいでスピカが見えはじめました。土星食の時は、明るいふちから出てきたので、見えてくるまでずい分時間がかかりました。スピカのような恒星(こうせい)は、とても遠いところにあるので、直径がありません。なので、かくれるのに時間がかかりません。あっという間に見えなくまります。土星食は、全部かくれるのに1分ほどかかりました。一しゅんで見えなくなるようすを動画でとりましたので、ごらんください。星や月の像がゆらゆらゆれるのは、大気のゆれで、かげろうのようなものです。特に冬の風の強い日ははげしくゆれます。 2分間動画→こちら 次にスピカ食が見られるのは、約7年後の2032年4月25日のことです。 (情報と画像:しぜん探検隊) |

|

|

|

|

|

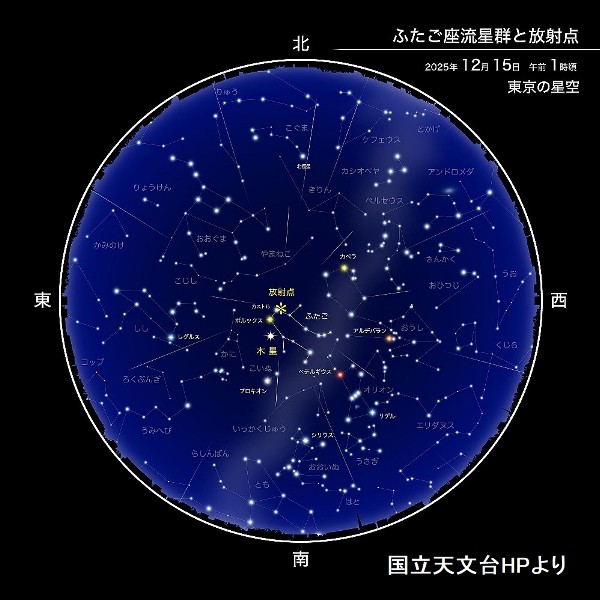

2024年12月11日(水) この時期限定(げんてい)!「冬のスペシャル大三角」を見よう 冬の大三角は、1等星のシリウス、ベテルギウス、プロキオンが形づくる大きな正三角形で、小4の理科でも学習します。でもこの時期は、さらに大きな「スペシャル大三角」が同じ場所に見えています。これを形づくる三つの星は、木星(マイナス2.8等)火星(マイナス0.7等)シリウス(マイナス1.5等)で、明るさのトップランナーです。このデッカイ正三角形は、来年の2~3月にいったん少し形がくずれますが、その後もちなおします。ただ5月ごろを最後に見えなくなり(太陽に近づく)来シーズンは、火星が東にうつってしまい、もう見ることはできません。今だと22時ごろから(東から南の空)夜中ずっと見えています。朝だと5時くらいに西の空に見えます。温かくして、今限定のスペシャル大三角を見てみませんか。 子供だけで遠くへいくのはやめましょう。必ず大人といっしょにやりましょう。 (情報・画像:しぜん探検隊) |

|

| →クリックで拡大 |

|

| →クリックで拡大 |

|

| →クリックで拡大 |

2024年12月9日(月) 土星食は見えましたか 8日夕方はクリアな晴天になり、土星食を見ることができました。ただ、月の光は半月とはいえ強れつで、1等級の明るさの土星でも月の明るさに負けて肉がんでのかんさつはなかなかむずかしかったようです。下の6枚は、土星が月のうらにかくれていくようすです。口けい7.6cmの屈折(くっせつ)望遠鏡でとりました。実さいの見え方とは上下左右が反対になっています。 動画を見ると、土星がすぐに見えなくなるのではなく、じわじわと光が少なくなっていくようす(出てくる時はゆっくり出てくる)のがわかります。これが恒星(こうせい、自分で光を出している遠くの星)だと直径がないので、一しゅんで消えたり出てきたりします。 |

|

|

|

|

|

土星食後半、出てくるようす 月の明るいがわから出てくるので、月がまぶしすぎて肉がんでは見えませんでしたね。だいたい30分くらいたち、少し月からはなれてから見えてきました。次のわく星食は、来年2025年2月1日にありますが、昼間のことなので肉がんで見ることはできません。次回の夜間にあるわく星食は、なんと10年後2034年におこる木星食になります。明るい恒星食(こうせいしょく)は、今月の25日未明におこるおとめ座の1等星のスピカ食です。 今月は、夜空の話題が目白押しです。だいぶ冷えてきましたが、あたたくして夜空を楽しんでみてください。 (写真・動画と情報:しぜん探検隊) |

|

|

|

|

|

|

2024年12月6 日(金) 日曜日の夕方、土星が月に食べられる! 近くの天体がそれより遠くの天体をかくすことを「食(しょく)」といいます。今回は、半月が土星をかくします。夜に起こる土星食は、2002年以来なんと22年ぶりのことです。日曜日の夕方、南の高い空、月が半月・・・時間的にも場所的にも最高のじょうけんです。土星は月の上(北)からかくれ、ほぼ40分後に右(西)の明るいふちからふたたびすがたを現します。 月にかくれはじめる ・・・ 8日 18時19分ごろから 月からすがたをあらわす ・・・ 8日 19時02分ごろ 土星の明るさはちょうど1等級ですが、月はとても明るいので、月の暗いところから入るのは目で見えても、現れるところは月の明るさにかきけされて見えないでしょう。土星はわく星なので直径があります。なのですべてかくれるまで、1分ほど時間がかかります。だんだん暗くなっていってついに見えなくなるところや、月のあかるいところから出て(19:02)ふたたび土星が見えるようになるのは何分くらいたってからなのか、などを調べてみましょう。双眼鏡を使うとよりくわしく見えるでしょう。子どもだけで遠くにいかないで、家の人といっしょにやりましょう。 ★★★ ライブ配信 ★★★ 土星食を見てみませんか? ・・・国立天文台による ・・・アストロアーツによる 他にもライブ配信を予定している天文台等がいろいろあるようです。上のURLも変わることがよくあるので、 「国立天文台ライブ配信 土星食」 とか 「ライブ配信 土星食」 などと入れてけんさくしてみましょう。 |

|

|

2024年11月4日(月) 金星と三日月見られましたか?三日月は意外に細く、そして南西に低いので屋根にかくれて見えなかったという方がいるかもしれません(画像をクリックで拡大)。つどい橋でさつえいしていると、とおりがかりの80才くらいのおばあさんに声をかけられました。 「何をしていらっしゃるんですか?近ごろはなんだかテレビではいやなニュースばかり流れてますね。こんな夕やけの空を見ているとそれとはうらはらに、すうっと清らかな気持ちになりますね。いいご褒美(ほうび)がもらえました」と。 さて、しつこいようですが。紫金山アトラス彗星とお別れにいってきました。ざんねんですが、にくがんでは見えませんでした。(下の写真 かく大してみてください)宇宙という大海原に向けて、航海(こうかい)に出る一そうの船のようなおもかげでした。 (情報:画像:しぜん探検隊) |

|

|

2024年11月2日(土) 雨もこれから上がり、ようやく月や星がよく見える季節がやってくるようすです。明るいわく星と月の接近は、いつ見てもきれいなものです。4日 5日 は月と金星が近くにやってきます。夕方5時前くらから南西の低い空をねらいましょう。地球から見て、明るさ1番2番(太陽をのぞく)の天体ですから見ものです。とくに4日の月はみかづきです。そこで月クイズ!三日月のイメージ、正しいのはどれでしょうか? |

|

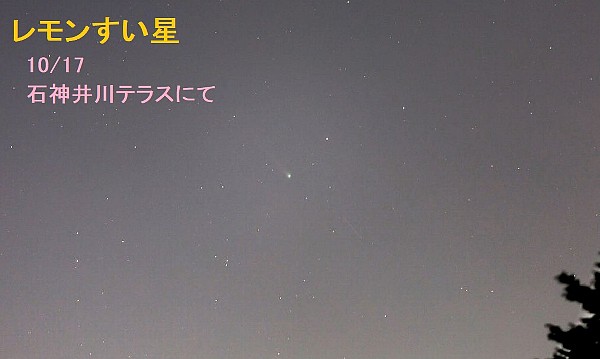

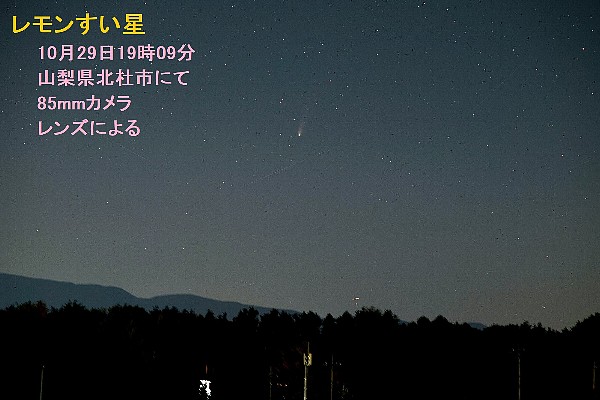

正解は、こちら どうですか?あたりましたか?本当のみかづきの形は、みなさんの頭の中にあるイメージとくらべ、かなり細いのではないでしょうか。よくイラストなどでえがかれている夕方に西にかたむく細い月は、だいたい 4日月~6日月くらいの感じがします。今月は、カレンダーの日づけと月れいがほぼ同じですから、それと関係づけて月をながめてみるといいですね。 さて、紫金山(しきんざん)アトラスすい星。下の写真は、その後のようすです。10月中ごろから月のえいきょうを全くうけずに角度にして7~8度くらいの尾が肉がんで見えていました。(山梨県内)下の写真は、20日にさつえいしたものですが、長い尾の反対がわ(左下)に別の尾がわずかに見えています。アンチテールといってメインの尾とは別の尾が見かけ上反対にのびているように見えるというわけです。これからは地球から遠ざかるいっぽうで、とわのお別れの旅に出ます。 (情報:しぜん探検隊、画像:国立天文台・自然探検隊) |

|

|

2024年6月20日(木) 残念ながらデザートは食べられませんでした。 楽しみにしていたアンタレス食ですが、あいにく天気が悪く、月の周辺は雲が晴れませんでした。写真は、天気が良くないことを予測して、前日(6月19日)に撮影したものです。月とアンタレスは離れて写っていますが、月が少しずつアンタレスに近づき、雲がなければ、20日日没後にアンタレスを月がかくしてしまう様子が見られるはずでした。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年6月18日(火) 月と1等星アンタレスの『デザート』を見よう 「デザート」ってなんだ?天文用語でも理科の用語でもありません。今回のハイライトは、本当は、20日(木)18:47~18:59におきる「アンタレス食」(アンタレスが月に12分間かくされて見えなくなる)です。ところが、日の入りは19:00でしっかり空が明るいこと、さらに南東の空大変低いところでおこることにより、まず見るのはむずかしいといわれます。でも見たい!それなら「食」がおわったその「後」 →「食後」 (デザート)にアンタレスと月がすごく近づいているのを見てみよう! というわけです。夕方19時をまわっていったい何分たったら食後のアンタレスが見えてくるのかを調べてみてください。月はまん月前で大きくとてもまぶしいです。アンタレスは1等星ですが、その中でもちょっと暗めです。月の明るさにアンタレスが大きくのみこまれるので、予想はむずかしいですね。 予想 → 5分後 10分後 15分後 20分後 25分後 さて・・・ 双眼鏡を使うと・・・?? (図と情報:アストロアーツ様 しぜん探検隊) |

|

アンタレス食 直前のようす 見るのはむずかしいですが、インターネットでライブ中けいが予定されてます。 (「オンラインプラネタリウム」による) ↓ 「名寄市立天文台 北すばる」による(北にあるので食は見られない) |

|

2024年5月5日(日) 見えた、火星食! (→ 画像かく大 ) なんとも昼間の月やわく星は、暗いところと明るいところのちがいがはっきりしないので、さつえいは困難をきわめました。かろうじて月のへりにこれから入ろうとする火星の像をとらえることができました。ライブ映像をみましたか?兵庫県の「星の子館」の動画が見やすいです。初めから13分30秒くらいがせん入のところです。つぎのわく星食は、今年12月8日ある土星食です。暗くなった日曜日の夕方におこるので、今回よりもずっと見やすいことでしょう。 (写真と情報:しぜん探検隊 画像しょり つとむさん) |

|

2024年5月5日(日) 今朝の月と火星 こどもの日の早朝の月と火星です。二つはまだ4°ほどはなれていますが、12時11分の食(しょく)の時こくにむかってだんだん近づいていきます。かく大すると月のすぐそばにうお座の星もよりそうように写っています。これから夜が明けて、月と火星は見えなくなりますが、ネットのライブ中けいを使って、火星食のようすを見てみましょう。 (写真と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年5月4日(土) こどもの日の空からのプレゼント! こどもの日(5月5日)のお昼ごろ、火星が月にかくされる「火星食」がおこります。昼間なので、にくがんで見ることはできません。下のyoutubeで望遠鏡でかく大した動画のライブ中けいが予定されていますので、PCやスマホでぜひ見てみましょう。火星は、恒星(こうせい)とちがい、直けいがあるので、かくれる時と出てくる時に10秒ほどの時間がかかるといわれます。本当にそうなのか時計をもって調べてみましょう。 月に入る時こく(12:11) 月から出る時こく(13:20)いずれも東京。入ってから出てくるまでは、火星が月にかくれているためなにも変わらない像です。入る時と出る時が見どころですから、少し前から準備し、見のがさないようにしましょう。 島根県三瓶(さんべ)自然館 半田空の科学館(愛知県) 星の子館(兵庫県) 早起きをして見てみよう 上の「火星食」に先立って、5日の早朝、4時くらいに東の空で月と火星が近づいているようすが見えます。(下の図)水星も見やすい時期ですから、さらに低くをさがしてみましょう。春がすみで見にくいかもしれませんが、双眼鏡を使うといいでしょう。 (写真と情報:しぜん探検隊) |

|

|

2023年12月16日(土) ふたご座流星群は見られましたか? 極大の15日明け方は天気がわるそうだったので、1日早く山梨県にでかけました。13日23時ごろから2時間ほどさつえいしましたが、そのあとは雲が広がることが多くなり短い時間で終えました。やはり観察の時間が短かったことと、極大の時間から24時間以上ずれているので、これは!という明るいものはほとんど見られませんでした。下の写真は色がかわるようすがわかる明るい流星でしたが、流れる方向からするとふたご座流星群の流星ではないようです。 |

|

下の写真は、20秒ほどカメラのシャッターを開け放ちにし、それを10分ほどくりかえしたものをつなげたものです。ふるようにたくさん見えるのは星が動いたあとです。中ほどに見えるキズのようなものが流星です。 暖かいへやて見てみましょう! ハワイのマヌアケア山のライブカメラの動画を見てみましょう。極大の時こくに一番近いのは、現地時刻(カメラ映像右下の時刻表示)で13日の明け方です。時刻によってもちがいますが、上方から少し右下の方へふるようにして見えるのが、ふたご座流星群の流星です。数えるとかなりの数がとんでいるのがわかると思います。 ふたご座流星群ライブカメラ ハワイ→(クリック) (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

|

2023年11月9日(木) 月と金星のせっ近のようす 9日の早朝は、少し雲がありましたが、時々切れて細い月の下の方にある金星も雲間からすがたを見せていました。次に金星と月が近づいて見えるのは、ちょうどひと月先の12月9日(土)10日(日)です。週末でもあるのでまた早起きしてかんさつしてみましょう。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

2023年10月29日(日) よく見えたよ 月と木星のランデブー! 29日早朝の部分月食は、悪天候で見られなくてざんねんでしたね。次回の月食は2年後の2025年9月8日の早朝に見られる皆既(かいき)月食です。日曜日の夜には木星によりそう月がよく見えていました。上の写真は、月は明るすぎず、木星はくらすぎないように明るい月の光だけをへらす工夫をして撮影されたものです。木星を強かく大すると、小さなガリレオえい星も3つうつっています。木星をかく大した図→(クリック) (写真:スタッフのつとむさん) |

|

2023年9月20日(水) 「アンタレス食」見えるかな? 月は、ひと月に1回地球のまわりをまわりますから、その道(白道という)の上に星があると、それをかくすことがおこります。(星食)特に明るい1等星をかくすことはまれですが、それが21日の夕方におこります。夜空の月の通り道には、アルデバラン、レグルス、アンタレス、スピカの4つの1等星があります。それ以外の1等星は、月の通り道からはなれたところにあるので、かくされることはありません。 上の図はアンタレス食の東京での予報です。 月の暗いふちに入る・・・・・・・21日(木)17:26 月の明るいふちから出る・・・・21日(木)18:51 まだ日の入り前の明るい空なので、入るところを見るのはむずかしいでしょう。出てくるところは、かなり西空低くになってきますが、暗くなっているので、そうがんきょうなどを使うと見えるでしょう。肉がんでも見えるでしょうか。出てから少したって、月によりそうアンタレスが見えるかやってみましょう。(19:00ごろ) 国立天文台の解説→(クリック) (情報:スタッフのコタジー) |

|

2023年9月19日(火) 金星と冬の1等星の明るさをくらべてみよう 明け方の空をさつえいしました。もうオリオン座などの冬の星座がのぼってきています。写真から金星は1等星の〇〇〇倍くらいの明るさでかがやいている というのがイメージできますか?まずは、写真より本物を自分の目でたしかめてみましょう。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

2023年8月23日(水) 西村新すい星、東京から見えるかな? 伝統的たなばたの日、おりひめ、ひこぼしは見えましたか?雨がとぎれたほんのひとときの晴れ間に、見えていましたよ。 さて、新すい星が見つかりました。日本人発見によるものです。静岡県の西村さんが12日の未明、ふたご座ふきんで新しい天体を見つけました。その後世界各地で確認の観測が行われ、西村すい星(C/2023P1Nishimura)と名付けられました。明け方の東の空 に見えています。9月中ごろに太陽に近づき、2等級ほどの明るさになると予報されています。でも実さいには地平高度が低く、見ることができるのは10日くらいまでといわれています。明け方4時半ごろ、近くにある金星を目じるしにして双眼鏡でさがすと見つかるかもしれません。 西村すい星画像(→クリック) (情報:スタッフのコタジー) |

|

2023年8月10日(木) ペルセウス座流星群を見つけよう! 流れ星を見たことがありますか? 都会でも流れ星を見られるチャンスです。夏の天体ショー、ペルセウス座流星群がやってきます。今年は、13日(日)の17時ごろに極大(きょくだい 数が一番ふえる)になる予想ですから、ペルセウス座がしっかりのぼる13日23時ご ろから14日(月)の明け方が一番の見ごろになります。あとは、その前の日 13日未明(0~3時ごろ)が見やすいでしょう。細い下げんの月が明け方のぼりますが、ほとんどえいき ょうはうけません。ペルセウス座は北東の空にのぼりますが、流星は空全体に飛ぶので 広い夜空をみわたすといいです。都会では1時間に10個くらい見られそうです。安全な場所で家の人といっしょに観察してみましょう。下の写真は、去年のものです。月が大きく空は明かるかったのですが、西東京市からとらえられました。台風7号のえいきょうをモロにうけそうですが、天気は最後までわかりません。ちょっとした晴れ間に見られるといいです ね。 (シミュレーション①北東の空を見るには→クリック) (シミュレーション②全天の空を見るには→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

|

|

2023年7月24日(月) 夕暮れの西空を観察してみようう! 梅雨が明けて、抜けるような青空が見られるようになりました。夕空には、わく星の金星、火星、水星が低く見えています。しし座の一等星レグルスも金星、水星の少し上に光っています。金星はこれからどんどん低くなり、8月中ごろすぎには夜明けの東の空にまわるので、よいの明星はそろそろ見おさめです。 この写真は7月24日19時30分頃の西空の写真です(撮影地:石神井川緑道テラス)。日ぼつが18時52分ごろですから、それより30分ほどたった19時20分ごろに西の低い空を観察してみましょう。その星が見つかるでしょうか?家の人と一緒に観察してみましょう。(写真拡大→クリック) (情報:スタッフのコタジー、画像:スタッフのつとむ) |

|

|

2023年4月12日(水) 夕方の水星を見よう! 夕方の水星が見やすいところにきています。春がすみの季節ですが、すんでいる日も 時々ありますよ。高さ的には今年一番の見やすさです。明るい金星の右下の方にある ので、金星を目じるしにして見つけてみましょう。日がしずんでから30分後 くらい(18時40分くらい)からがよいでしょう。西の空がひらけているところをで さがしましょう。 (拡大→画像をクリック) (画像:スタッフのつとむさん 情報:コタジー) |

| |

2023年2月23日(木) 明るさトップランナー金星と木星の大接近を見よう! (夕方6時ごろから) 西の夕空を見ていると明るい星が2つかがやいているのがわかります。今のところ上が木星(ー2等級)下が金星(ー4等級)です。木星を6つほどならべると、金星の明るさになる計算です。(画像クリック→拡大) この2つが3月2日(木)をさかいに、上下が入れかわります。この日は、見かけ上、角度にして2つの星が0.5°(月の直径と同じくらい)まで近づいて見えます。これは、まっすぐうでをのばした時の人差し指の太さの4分の1ほどの角度です。明るい2つの星がぴったりよりそうようすは、だれの目にもとまり、きっと目をひくことでしょう。 **やってみよう** ★ 1週間や数日前から、二つが近づいていくようすを見よう。 ★ 3月2日に、うでをのばして持った5円玉のあなの中に二つの星が入って見えるのか調べる。 ★ 金星の方が木星よりその6つ分ほど明るいということですが、じっさいに見えてくる時こくにはどのくらいちがいがあるのか調べる。(少し早くから時計と夕空とにらめっこ) ★ とても明るい2つの星なので、スマホやデジカメでパチリ! (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2023年2月18日(土) ZTFフェアウェルです! ZTF(ズィーティーエフ)すい星は、2月はじめには北から冬の星座に入り、カペラ2/5 → 火星2/11 → アルデバラン2/15と、次々に明るい星をかすめて、暗くなりながらオリオン座の西を南下していきます。そろそろZTFすい星とはお別れになります。チャンスの3日間とも天気に恵まれ、明るい星とのツーショットがとれました。5万年ほど前に地球をおとずれ、もう再びもどってこない、まさに一期一会(いちごいちえ)のすい星といわれるZTFのうしろすがたをごらんください。(画像クリック→拡大) さて、次の星見は、3月2日の夕方のとても明かるい金星と木星の大接近です。もう二つの星は西の空で、きそうようにたてにならんで光っていますよ。日々近づいていくようすを観察してみましょう。追って資料をUPします。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2023年1月26日(木) ZTFすい星を見た! ~ 2月2日地球に最接近 ~ ZTFとは、アメリカのパロマー天文台にある、小わく星やすい星、超新星などの天体をさがすシステムの名前です。 明るさは5等星くらい。空の暗いところだとそうがん鏡を使うとわりと楽に見えます。 今は北極星のそばにあり、夜の間しずまないでずっと見えています。(4日くらいまで) 17日と25日の像をくらべてみましょう。約1週間でだいぶ近づいたのがわかりますか?(画像クリック→拡大)ほかにはちがいはありますか? 地球に近づいている時は、すい星の動きが大きいのでほかの星を点に写そうとすると、すい星がずれて写ってしまいます。そこで、PCを使いすい星の動きと同じ方向にあらかじめずらして重ねあわせることをします。まわりの星(恒星)は、ずれて写っていますが、すい星はずれていないことがわかるでしょう。来月2日にもっとも地球に近づき、北極星をかすめて足早に西の空にまわって冬の星座に入ります。 東京にいて、にくがんで見ることはむずかしいですが、ネットなどを使っていろいろ調べてみましょう。 ≪調べてみよう≫ ◎ どうして、すい星は緑や青に見えることが多いの? ◎ どうしてすい星は、尾がのびるの? 1月の資料 (→①こちら) 2月の資料 (→②こちら)(アストロアーツHPより) (→③こちら)(国立天文台HPより) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年12月18日(日) でっかい流れ星を見た! ふたご座流星群の観察報告 これは、21時08分にとんだ明るいふたご群の流星です。火星とすばる星の間をすりぬけるように飛んでいきました。(画像クリック→拡大)流星の色が変わっているのがわかりますか?どうして色が変わるのか調べてみてください。 流星のけいろの最後の方には、明るくなりながら2つほどふくらんでいるところがあります。これは、流星をつくっている物しつが2回ほどばくはつしていることをしめします。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

14日は、ふたご座流星群の流れ星をみることができましたか?おりからの北風がふき、たったの15分でもくじけてしまいそうな寒さでしたね。19時半くらいから23時半くらいまでの約4時間ほど、4台のカメラを空に向けてさつえいしました。とったコマ数4000枚のうち流れ星が写っているのはだいたい10枚ほどでした。 ★22秒間流星こんのタイムラプス動画(→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年12月11日(日) ふたご座流星群を見つけよう! 12月13日(火)の夜から15日(木)の明け方にかけてふたご座流星群が見られます。 ただ、下げん前の明るい月が22時ごろのぼってきますから、月が高くのぼる前の21時ごろから午前0時ころまでがねらい目です。月がのぼってきたら、月と反対がわ(天頂から西がわ)の空を広く見わたすようにするとよいでしょう。ふたご座のカストルという星のそばにある放射点(ほうしゃてん)を中心に四方に広がるように飛びます。 空の暗いところでは1時間に20~30個くらい、都会では5個から10個くらい見られるでしょう。 寒い時なので無理はしないでください。暖かい服を着てふだんより少し長めに空を見上げて流れ星を待ってみましょう。道路や不安定な屋根などキケンなところで観察してはいけません。家の人といっしょにやりましょう。 【ネットの利用】 ★ アストロアーツのシミュレーション (→こちら・クリック) ★ 宙の星チャンネル(観察のためのくわしい解説)(→こちら・クリック) ★★★調べてみよう★★★ 〇 流れ星が音を出すことってあるの? 〇 三大流星群って何? (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年11月27日(日) 赤いトライアングル 星の赤さくらべをしよう 12月1日に火星が地球にせっ近します。(画像クリック→拡大) 今は一晩中、冬の星空の中でひときわ明るくかがやいています。 オリオン座の北がわにあり、明るさは約マイナス2等級です。そばにあるオリオン座のベテルギウス、おうし座のアルデバランと三角形(=トライアングル)をつくっています。 この3つの星はどれも赤いことで知られています。ただその赤さかげんにはびみょうなちがいがあるようです。実際に自分の目で観察してくらべてみましょう。観察する時こくは、21時(東空)くらいからよく朝の5時半(西空)くらいまで(ほぼ一ばん中見えています)。 この先、火星は少しずつアルデバランの方によってくるので、三角形はだんだん細くつぶれてきます。(お正月くらいまで) その後、また東の方にもどっていき、3月くらいにはまたきれいな直角三角形にもどります。惑星(わくせい=ほかの星(恒星)が決まった方向に動くのに対して、それとは違う惑わせるような動きをする)である火星がふらふらと星座の中をさまようようすがわかると思います。 ★★★調べてみよう★★★ 〇 どうして火星は赤く光っているのでしょうか? 〇 ベテルギウス、アルデバランのような赤い星は、他の白い星や青い星とはどんなちがいがあるのでしょうか? (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年11月8日(火) 皆既(かいき)月食を見た! ~ 超レアな天王星食も見えたかな ~ 8日は、よい天気にめぐまれて皆既月食を見ることができましたね。みなさんはいかがでしたか?月に近づいた天王星も大き目のそうがん鏡を使うとなんとか見ることができました。まず「月食の進むようす」の写真(上・画像クリックで拡大)は、月食が始まってから、5分おきにさつえいして、あとで1枚に合わせたものです。皆既(かいき)中の月は暗いので数秒という長めの時間をかけてさつえいしますから、まわりの星も写ってきます。左下にある明るい星はのぼってきた火星で、月(月食前半)のすぐ左上の方によりそうようにあるのがアルデバランです。(実さいにそばに見えていたわけではありません。時間はちがうけど、近い場所を通ったということです) 皆既中のオレンジ色の月面を気をつけて見ると、時間のけいかとともに、明るい場所がうつりかわっていくようすがわかります。 次に「地球のかげを月がよこぎるようす」の写真(下・画像クリックで拡大)です。これは星をおいかけながら20分おきに(皆既の時はさらに間をあけて)月をとったものです。月は地球のまわりを少しずつ星の動きと反対にまわっているので、その分星よりもわずかにおくれて夜空の中を動いています。1時間で月の直けい分ほど東がわにずれます。ずれていく方向に地球のかげがあるとこのようにふだんは見られない黒いかげがうき出てくるわけです。天王星もまだだいぶかくれるまで間があるようですが、赤い月の左(東)がわにポツンと見えています。 次の皆既月食は3年後の2025年9月8日(月)に起こるものです。全過程が見られますが、欠け始めが午前1時半ごろ、終わりが午前6時近くになってからです。日曜日は夕方からしっかりねておくことにしましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年11月8日(火) 皆既(かいき)月食を見よう! ~ 超レアな天王星食は見えるかな ~ しばらく続いた秋の長雨も終わり、クリアな夜空をながめることができるようになりました。 さて、11月8日(火)は、大変条件のよい皆既月食が見られます。 地球が月と太陽の間に入り、月が明るさを失ってしまう現象を月食といいます。すっぽり地球の影に入ることを皆既(かいき)といいます。その皆既の時間が今回の月食は1時間半ほどもあり見ばえがすることでしょう。東京での月食のけいかはつぎのようです。 〇欠けはじめ 18:09 〇皆既食のはじまり 19:17 〇食の最大 19:59 〇皆既食のおわり 20:42 〇欠けおわり 21:49 ★ 皆既中の月の色はどんな色でしょうか? (明るいオレンジ、茶色、銅色、赤黒い、青いふち?真っ暗?) ★皆既中の月面の色や明暗のようすのへんかはどうでしょうか? ★月は大空をどのように動いているのか? 月食は月のどのあたりから始まってどちらで終わったのか? など調べてみましょう。※上下の説明画像(クリック→拡大) 欠けていくようすは、コンパクトデジカメでもよくとれます。もしとれたら探検隊事務局に送ってくださいね。 〈〈 皆既中の天王星食が見えるだろうか?? 〉〉 今回はもう一つ、この皆既月食の間になんと天王星が月に隠される天王星食が起きます。 皆既月食中にわく星が月のうしろにかくされることは、大変めずらしいことです。 次に日本から見える皆既月食中のわく星食は西れき2344年の土星食で、今から実に300年後のことになります。今回の天王星食がいかにレアであることがわかります。 ただ、天王星は5.6等級とかなり暗いので、見るにはそうがん鏡が必要です。できれば、そうがん鏡を三きゃくに固定して見ると安定してかんさつができます。天王星が月にかくれる時こくと再び出てくる時こく(東京で)は次のようです。 〇せん入(かくれる) 20時41分2秒 〇出げん(あらわれる) 21時22分37秒 月の東がわから入っていき、南がわから出てきます。皆既が終わるのが20:42ですから、その直前(1分ほど前)にかくれるわけです。 出げんは、40分ほどのちです。部分食の後半で半分以上明るさがもどってきていますが、月の暗いふちから出てくるので、場所の見当がつけられれば見られるかもしれません。 そうがん鏡やぼうえん鏡がない場合や悪天候の時には、ぜひネットのライブ映像を利用しましょう。 さあ、自分のできるやり方でぜひ皆既月食&天王星食を観察してみましょう。 今のところ、8日(火)は、週間予報ではよい天気のようですよ。 【ネットの利用】 (天王星食もじっくり見ると見える!PC画面がおすすめ) ★全国のライブ中継リンク集(HP下の方にあり) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年10月9日(日) 十三夜のお月見できたかな? 8日の十三夜のお月見、できましたか? 宵(よい)のうちは、雲の切れ間から名月がきれいに見えていましたね。すぐ左がわにある木星もいろどりをそえていました。(画像クリック→拡大) そくせきでおそなえ物を集めてきました。ススキがペットボトルにむぞうさにあしらわれているのがなんとも風情がありませんが。家にあったミカン、リンゴ、いったダイズ、ギンナンをならべました。13個のお月見だんごははぶきました。今年は中秋の名月と十三夜の名月の両方が見られたので、なにかいいことありそうですよ。 さて、ここで2回のお月見が終わって、あとは冬じたくへ・・・といきたいところですが、実はもう1回お月見の機会があります。旧れきの10月10日(今年の11月3日)は「十日夜」(とおかんや・とおかや・三の月)といって、イネのかり上げのお祝いをするそうです。お月見はがメインの行事ではありませんが、どんなことをしていたのか調べてみましょう。探検隊でもトンボ池の田んぼゾーンのいねかりが終わったので、白い白米にしてお祝いをしたいですね。 それが終わると、もうお月見はないのか?・・・ 実は今年にかぎり、ビッグイベントの「お月見」が待っています。『皆既月食・天王星食のおまけつき!』が11月8日(火)にあります。18時ごろに始まり、20時ごろに皆既の最大(月がかくれている時間は1時間半!)という観察には条件最高の月食になります。今から晴れるようにおいのりしてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2022年10月8日(土) すぐそばに木星のおまけ付き!十三夜のお月見をしよう 中秋の名月から、ほぼひと月がたちました。 10月8日(土)(=いんれき9月13日)は、今年2回目のお月見(十三夜・後(のち)の月)です。 「中秋の名月を見たら、十三夜の名月も見るのがえんぎがいい」と言われています。 晴れたら、収かくの喜びと感謝をこめて、ちょっぴり東がわが欠けている月を見上げてみましょう。 今年の十三夜の月は、すぐ東がわに明るい木星がならんで見えているので見ばえがするでしょう。 天気予報はよくありませんが、雲の間から見るチャンスがあるかもしれませんよ。 ★8日の東京の日の入りは17:16 月の出は16:40です ここで 十三夜クイズ ① 十三夜の名月は、ほかのよび名でなんとよばれる? くり名月 カキ名月 ぶどう名月 ② さらによばれる十三夜の名月のべつの名はなに? いも名月 まめ名月 くぬぎ名月 ③ 十三夜のお月見を始めたといわれるのは次のうちだれだったかな? 昔の天皇へいか 中国の王様 ももたろう (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年9月11日(日) 木星と月の接近のようす 中秋の名月はよく晴れて見事にまんまるのお月様を楽しむことができました。そして十六夜(いざよい)の月とそれによりそうようにして光っている木星も雲間からおがむことができました。天気の悪いこの時期、中秋の名月を見られるのは10年に3回ほどらしいです。今回は運がよかったですね。 写真は月と木星の接近のようすです。11日21時20分とその4時間後にとったものです。4時間で月が木星の下の方によっているのがわかりますね。1時20分ごろには月と木星の間がだいたい月が4つ分くらいはなれているようです。月の直径をだいたい30分とすると30×4つ分=120分 1度は60分ですから、120分 ÷60分=2 2度ほど離れていたことになります。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年9月8日(木) 中秋の名月&木星と月の接近を見よう! 中秋の名月=9月10日 今年は中秋の名月と満月の日がぴったりと重なり、まんまるのお月様が見えます。 ちょうど満月になる(月・地球・太陽が一直線にならぶ)のは10日(土)の19時ごろですから、申し分のないまるさといえるでしょう。週末、月は秋の星座の中にありますが、右手(西)に土星、左手(東)には木星が光っており、だいぶ夜空もにぎやかです。 また、9月11日(日)宵(よい)から夜半にかけて、満月すぎの月とマイナス2.9等で輝く木星が角度にして2度以内まで近づきます。2度というと、うでをのばした時の大人の人さし指のはばです。どのくらいはなれているのか調べてみましょう。 一番近づくのは、日がかわった12日0時すぎです。とても明るい天体どうしの接近ですから見ごたえ十分です。写真にもかんたんに写るはずです。天気予報はあまりよくありませんが、晴れたらぜひ観察してみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年8月20日(土) 火星・月・すばる星が見えた! 20日(土)夜半から明け方にかけてあった火星と月のせっ近、見ましたか?近くにすばる星も見られてきれいでした。(写真上・画像クリックで拡大) にく眼では月が明るすぎて、すばる星はほとんど見えませんでしたが。星の光跡を残した写真(写真下・画像クリックで拡大)を見ると、月の上に小さな星の集まりが見えます。それがすばる星です。 火星は、12月の接近に向けて日々明るくなっています。この秋は、ー3等級で輝くうお座にある木星とー2等級(12月)で輝くおうし座にある赤い火星が目を引き、にぎやかな星空になっています。 1分間動画(→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年8月19日(金) 流星とらえた!&火星と月を見よう 台風にたたられたペルセウス座流星群でした。14日の0時から2時ごろにかけて、雲が切れていた時間があったので、その間カメラを2台ならべて6秒間隔でそれぞれ1200枚ほどくりかえしとってみました。月の明るさがじゃまでしたが、その中に1枚だけペルセウス座流星群と思われる流星が写っていました。(↓写真・画像クリックで拡大) シミュレーションの図(↓写真一番下)のやじるし(放射点から飛び出してくるように見える流星の流れる向き)と、実際の流星の流れた向きを見比べてみてください。よくにていますね。ということはこれはペルセ群の流星だということがわかります。 さて、19日(金)夜半から20日の未明(20日午前1時~午前4時くらい)まで、火星をさがしてみましょう。下げんすぎの月がそばにあるので、すぐにさがせるはずです。(↑写真上) 火星は、12月の最接近に向けて明るさを少しずつましてきています。そう眼鏡を使うとすぐ上に「すばる星」も見えます。(深夜から明け方ですが、家の人といっしょに観察してみましょう) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2022年8月11日(木) 「ペルセウス座流星群」と「月と土星の接近」を見よう! 立秋がすぎでも猛暑が続いています。でもその分星空はクリアに見えていますよ。さてお盆のころは毎年、ペルセウス座流星群が活動する時期です。都会でも明るい流れ星を見つけるチャンスです。 今年は満月と重なり、空がその分明るくなるので、見える数が少なくなりそうです。でも、月明かりがじかに目に入らないように、西や北を向いて観察するとよいでしょう。 流星がよく見えるのは、11日22時ごろから翌日明け方 12日22時ごろから翌日明け方 13日22時ごろから翌日明け方の3晩です。特に12日から13日(13日明け方)は数が増えるようです。チャレンジしてみましょう。家の人といっしょに、安全な場所で観察しましょう さて、12日はもう一つ天文ショーがあります。それは月と土星の接近です。土星はよいのうちはまだ南東の空にあります。0等級の明るさがあるので、『南にあるクリーム色の明るい星』と覚えればよいでしょう。 月のすぐ右上にあるのが土星です。夏の月はとても南に低いことにも目を向けてみましょう。時間によって高さが変わるので、夜中の0時ごろと観察時こくを決めて、うでをのばし、水平の向きからげんこつ何個分の高さがあるか調べてみましょう。12月や1月の満月の時と比べると高さのちがいがわかると思いますよ。(冬まで待つうちに忘れそうですが) 月と木星(土星より東にある、さらに明るい)の接近も、3日後の15日(月)(22時半ごろから東の空)にあるので、それも合わせて観察してみましょう。月も木星もとても明るいので、デジカメを向けてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

|

2022年7月10日(日) 『さそり座のジュバの星食・・見られたでしょうか?』 先日10(日)夜半に、さそり座のデルタ星(ジュバ2等星)の星食がありました。月の暗いふちから入り、1時間あまりしてから、明るいふちから出てくるのです。始まる1時間ほど前にはとてもよい天気でした。 月の明るい部分をうでをのばした指でかくすと、月の左がわ(東がわ)にポツンとジュバがあるのが肉がんでわかりました。 でも、星食が始まる時間が近づくにつれて、どんどん雲があつくなってきました。さて、ジュバがかくされるようすはみられたのでしょうか? 動画を見てたしかめてみてください。 2分間動画(→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年5月26日(木) にぎやかな明け方の東の空 明け方の東の空がにぎやかです。5/25には、東の方から金星、木星、火星、月、土星がならんで見えていました。 ここしばらくは、ずらりとならんだわく星たちが見えますので、目覚ましをかけて観察をしてみましょう。明け方には夏の大三角が真上に来ていますよ。 (画像をクリック→拡大します) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年5月25日(水) 明け方の細い月と惑星を見よう! つゆの走りか、長い時間晴れ上がることが少なくなってきました。今週(25日~27日)の明け方、東の低い空で細い月とわく星たちの接近が見られます。気づくとあとひと月で夏至ですね。日の出が4時半と早くなってきているので、星を見るにはその1時間ほど前に起きます。 27日は細い月れい26の月と金星がならびます。 注目はその日の午後2時ごろですが・・・。金星と月が角度にして19分にまで近づきます。 鹿児島、沖縄地方では昼間の金星食(金星が月によってかくされる)になります。残念ながら昼間なので肉眼では見えません。太陽のずっと下にある細い月と金星を探すのは、双眼鏡を使ってもなかなかむずかしいでしょう。学校から帰ったら、ネットなどで画像をさがしてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2022年4月28日(木) 金星と木星の大接近を見よう! 連休の日曜日、ちょっと早起きをしてみませんか?5月1日(日)の早朝4時くらいに、東の空低く、明るい金星と木星がとても近くによりそうようすが見られます。角度にして14分(1分は1度の60分の1)うでをのばして持った5円玉のあなの中に2つの星がすっぽり入るかどうか調べてみましょう。 連休後半の天気予報がだいぶよくなってきています。5月1日に限らず、晴れそうな日にねらいをつけて、わく星のふるまいを観察してみましょう。 ★惑星集合の様子(アストロアーツによる動画)(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年4月14日(木) 木星がなかま入りしたよ 明け方の南東の空低くに見えている金星・土星・火星に加えて、明るい木星がついに仲間入りしました。朝焼けの中にキラリと光っていました。これからどんどん右上(西)に動いていくように見え、5/1ごろに金星に超大接近します。 日に日に日の出が早くなり、4時30分ごろには東の空が白み始めています。連休に向けて晴れたら早起きをして観察してみましょう。春霞(はるがすみ)の中では少々たよりないイメージの土星・火星ですが、これから少したつと、木星・金星はピカピカなので必ず見つけられると思います。(画像クリック→拡大) ★3惑星集合の様子(アストロアーツによる動画)(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年4月7日(木) 火星と土星の位置が変わったよ なかなか天気が上向かずに早朝は曇天を見ることが多かったのですが、ここにきて、早朝のわく星が見える日がでてきました。7日はうす雲が広がっていたのですが、なんとか3つのわく星を観察することができました。(画像クリック→拡大) 右上に動いてきた土星が火星のすぐ上(北)をとおり、火星と土星の位置が入れかわっています。火星と土星の大接近は天気が悪く、見られず残念でした。でも、連休はじめから連休あとまでは、さらに明るい木星が加わって、にぎやかになり、またまた大接近やきれいにならぶわく星たちが見られます。ここしばらくは早朝のわく星観察が楽しめそうです。 ★3惑星集合の様子(アストロアーツによる動画)(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年4月2日(土) 明け方の3惑星が作る三角形がくずれたよ 土星が金星と火星の間に入ってきました。3/27のGママさんの写真(↓一つ下の記事)とくらべ、それぞれの位置をたしかめてみてください。 これから土星が火星のすぐ北を通り(4/5ごろ)一番右(西)に位置をかえていきます。 5日(火)の早朝(4時半から4時50分ごろ)には火星と土星が超大接近するので、うでをのばしてつまんだ5円玉のあなの中に二つの星が入るかたしかめてみましょう。 これからしばらく、天気予報がよさそうだったら、早起きして南東の低い空をチェックしてみましょう。(それぞれの画像をクリック→拡大します) ★3惑星集合の様子(アストロアーツによる動画)(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年3月27日(日) 明け方の3惑星と月の観察をしてみたよ 今朝の東の空の写真です。 4:50頃には火星も見えていましたが、どんどん雲が広がり、5時過ぎには金星も見えなくなってしまいました。 4:53の写真(上)には土星も写っていました。 5:00の写真(下)は薄い雲のおかげで月の形がわかります。 ※参照:1つ下の記事↓「明け方の3惑星に注目!」 (画像と情報:隊員のGママさん) | |

|

| |

2022年3月23日(水) 明け方の3惑星に注目! 東に低かった土星もだんだん高くなってきて、すでに三角形をつくっています。この三角形がこれから日に日につぶれて小さくなっていくようすを晴れたら観察してみましょう。 月末から4月のはじめにかけて、土星が日ごとに右上に上がっていき、まず金星に(3/29)そして火星に(4/5)超大接近(月の直けいほどまで)します。そうがん鏡で同じはんいに3つのわく星をとらえることができます。 また細い月が28日と29日に近くにくるので、この春休みはなかなかのながめとなることでしょう。 ★3惑星集合の様子(アストロアーツによる動画)(→こちら) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年2月25日(金) 月をたよりに昼間の金星を見つけよう 広い青空の中から針の先のように見えている金星をさがしだすのはとてもむずかしいです。 でもここ数日、月がそばにきていますのでそれをめじるしにすれば見つけやすいですよ。 26日(土)は月の少し左上、大人のげんこつ2つ分くらいのところ。27日(日)は月の左上げんこつ1つ分くらいのところに金星が見つかるはずです。空のうすぐらいうち(日の出6時15分ごろ)から、金星を見つけておいて、家や木、建物などのどのあたりに見えているのかをあらかじめかくにんしておくといいです。スマホを直接向けて、星がさがせる「星空表示アプリ」を使うという方法もあります。それで金星のだいたいの方向を定めてから探すといいでしょう。 写真は、25日午前7時すぎに、近くの家の屋根のはじを目印にして見つけた金星の写真です。目印さえ決まれば、金星の位置はしばらくはさほどかわらないので、晴れていればわりとかんたんに見つけられるようになります。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2022年2月16日(水) 明け方のわく星を見よう ~水星も見えるかな~ 夕方の水星が1月の初めの夕方に見えていたと思ったら、もう明け方の空にすがたを現しています。 17日に太陽から最もはなれ見やすくなります。といっても黄道(こうどう=太陽の通り道)のかたむき具合によってさほど高くは見えません。日の出の45分前(5時40分ごろ)で高さ6度ほどです。金星・火星の左下のあたりをさがしてみましょう。双眼鏡があると見つけやすいでしょう。 水星は、約3か月で太陽を一回り(1年間に4回まわる)しています。なので太陽からはなれて見やすくなるのも東側で4回、西側で4回、合わせてだいたい7~8回あるわけです。なんだこんなに見るチャンスがあるんだ!と思われるのですが、太陽に近く、見えている時間自体が短いこと。低空で見にくいこと。かすみなどの気象の影きょうをうけること。などを考えると、やはりなかなか見られないわく星といえるのでしょう。 次回、太陽からはなれるのは、4月29日(祝)の夕方です。この時は高さが今回の倍以上になり、今年一番の見ごろとなるでしょう。連休中に水星を見るチャンスは十分にありそうですよ。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年2月5日(土) カレンダーの数字を見るだけで月の形がわかる2月!! 2月になりました。写真は3日(金)夕方にさつえいした細い月(月れい2くらい)と木星の写真です。 さて「今ばんは、どんな形の月が出ているのかな?」と調べるには、天文のカレンダーを見たり、新聞を見たり、星空のアプリを見たりするでしょう。でも今月は、その必要がありません。そのわけは、カレンダーの数字が、たまたまそのまま月れいになっているからです。(1日ほどずれている)つまり、7日・8日ごろは半月、15日くらいは満月、月末から月初めは、新月というぐあいです。 なんとこのけいこうは、3月をのぞいて、4月5月6月7月 くらいまで続きます。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年2月4日(金) ISS(国際宇宙ステーション)の通過を見よう 2週間ぶりにISSが見やすいところを通っています。写真は、3日(木)18:42ごろ北の空を撮影したものです。北西の低い空から現れて、明るさを増し、北極星をすぎたあたりからだんだん暗くなり、消えていきました。ちょうど節分、恵方巻(えほうまき)をほおばる方向でジャストタイミングでした。 さて、この土日は夕方に見えて、かなり高いところを通るので観察がしやすいです。 5日(土)月の北側(上がわ)を通る 見え始め 18:39 西北西 10度 最も高い 18:42 南西 46度 見え終わり 18:43 南 28度 6日(日)北西から現れ、真上を通り南東にぬける 6分間も見えている 見え始め 17:51 北西 12度 最も高い 17:54 北北東 87度 見え終わり 17:57 南東 12度 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年2月1日(火) 青空の中に金星を探してみよう 昼間の青空の中に肉がんで見える天体は、太陽と月です。 しかし、じょうけんさえよければ、もう一つ、金星も見ることができます。 ただ、広い空の中にぽつんと白く光る点を探し出すのはむずかしいものです。でもちょっとだけコツをつかみ、像のイメージがつかめると意外とかんたんに見つかるかもしれません。 コツ①とにかく晴れ上がった日を選ぶこと。少しでも薄雲がある日はあきらめよう。 (寒いこの時期が空気もすんでいて一番) コツ②うす暗いうちから見続けるのが一番てっとり早い。まず成功する! (ずっと見続ける必要はない。だいたいの位置がわかっているので時々見て位置をたしかめよう) コツ③太陽が直接目に入らないように金星だけが見える工夫をしよう。つまり左側を建物や木などでさえぎること。太陽がまだ東の空に低いうちに見るのが見つけやすい。 コツ④太陽がのぼるころ、太陽と金星のはなれぐあいを「げんこつ何個分」あるかだいたいの数をはかっておくと後でさがしやすい。 日の出前後に、金星のだいたいのいちを覚えておき、日の出をむかえてもそれを追うようにしていけば必ず金星の位置がわかるはずです。写真のように太陽の光を建て物などでさえぎれば、見つけやすいです。 1月31日では、だいたい太陽の左上、大人のげんこつ2つ半くらいのところにあります。また10時ごろに金星が南中(なんちゅう=真南にやってくること)します。高さは、水平方向から大人のげんこつ5個分ほどです。スマホのコンパスなどをたよりにさがしてみましょう。金星は一番明るくなるのが2月中旬、太陽からもっともはなれるのが3月半ばすぎですから、このシーズンは天気さえよければ見られるチャンスはたくさんありそうですよ。 *太陽の光は強れつですから、直接見ることのないように十分注意して、大人といっしょにやりましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月31日(月) かがやく金星と細い月② 1月30日(日)の明け方の空で見られた金星、月、火星です。火星は1.4等の明るさがありますが、日の出30分(日の出は6時43分)前でもすでに空が明るく、見つけるのは少しむずかしかったようです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月30日(日) かがやく金星と細い月 今朝の6:12の月と金星です。(上石神井にて撮影) ※さっそく早起きして撮影に挑戦したのですね。日の出も6:43とだいぶ早くなり、この時間の東の空はもうこんなに明るいのですね。ほぼ1等の明るさの火星が写真にはうまく写らないくらいの空の明るさの中で、この金星のかがやきです。実際に目で見るとまた見え方もちがうと思います。月は明日にはもっと細くなり1日には新月になってしまいますが、金星は2月13日の最大光度(マイナス4.6等)に向け、さらに明るくかがやいていきます。ぜひ早朝の東の空、自分の目で見上げてみましょう。 (画像と情報:隊員のGママさん) |

| |

2022年1月27日(木) 細い月と金星と火星を見よう 昨年くれには、まだまだ夕方の西の低い空でかがやいていた金星が、年が明けると今度は東の空にまわっています。明け方と夕方は、まるで時間帯がちがう気がしますが、空はつながっていて、太陽の東にあるか西にあるかで、夕方か明け方かが決まるわけです。 金星は、すんだ明け方の南東の空で強れつな光を放っています。どのくらい強れつか計算してみましょう。1月下じゅんの金星の明るさはマイナス 4.8等で、すぐ南がわ(右)にある火星が1.4等です。 星の等級は、1つ数字が小さくなるごとにだいたい2.5倍明るくなっていきますので、かりに金星をマイナス5等級 火星を1等級とすると・・・ 1等級→0等(×2.5)→マイナス1等級(×2.5)→マイナス2等級(×2.5)→マイナス3等級(×2.5) →マイナス4等級(×2.5)→マイナス5等級(×2.5) =1×2.5×2.5×2.5×2.5×2.5×2.5=? つまり2.5を6回かけあわせると、はじめ(1等級)の何倍になるかわかります。電たくで計算してみましょう。 そうやって火星と金星の明るさ比べをすると、いかに金星が明るいかがわかるかもしれません。 さて、この土日には、この二つのわく星に細い月がよりそうので、暖かくして観察してみてください。 朝6時15分くらいがよいでしょう。南東の低い空です。(→下図クリック・拡大) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2022年1月19日(水) ISS(国際宇宙ステーション)の通過を見よう ISSがこのところ見やすいところを通過しています。上の写真は18日(火)18:30ごろ西の空を数分間連続で撮影したものです。左下の木星から右上へまっすぐに上がるように見えるのがISSの軌跡(きせき=通ったあとの道すじ)です。数分間に他の飛行機などがたくさん通っているのもわかります。(→クリック・拡大) 19日(水)は、ほとんど頭上を通るので、まわりに建物が少々あるところでも見ることができそうです。 ・見え始め 17:41 南西(木星のすぐ南より)11度 ・最も高い 17:44 西北西 76度(ほとんど真上) ・見え終わり 17:46 北東 18度 ちょうど南西に木星(ー2等級)が見えていますので、明るさくらべをしてみましょう。木星とならんだ時、ISSが天頂にきたとき、それぞれの明るさはどうでしょうか? 詳しい情報はこちら(→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月7日(金) ひと足早くホールインワン! この日は、日がしずむ前から富士周辺には細くたなびくしつこい雲があり南側のすそ野が雲でつぶれてしまっているのがなんとも残念です。 富士から100kmほどはなれた東京で見ると、火口と太陽の直径がほぼ同じになるのがわかります。なので、ぴったり重なる日をピンポイントで選ばないと「ずれた感」が出てきてしまうというわけです。 山中湖でとったものを新聞などでよく見ますが、東京で見るほうが、ずっと「レア度」が高いといえるかもしれません。(富士に近づくほど火口が大きく見えるので、その分見られる期間も長い)でもわざわざ出かける手間があるのでどっちもどっちでしょうか。 ※冬至を過ぎて、ふたたび太陽の沈む位置が右(=北より)の富士山の方にもどってきました。この冬二度目の「ダイヤモンド富士」の季節がやってきたのですね。富士山と太陽の沈む位置の関係は、見る場所によっても変わります。上石神井からはいつごろこんなふうに「ホールインワン」になるでしょう。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月5日(水) 水星と富士にしずむ月 夕焼けの西空にだいぶ高くなってきた水星ですが、このところ明るさは - 0.5等で、おりひめ星(0.0等)より明るいはずです。おりひめ星(ベガ)は夕暮れの北東の空にまだまだ光っていますので、水星と同時に見ることができます。明るさくらべをしてみましょう。 さて、4日の細い月と水星が西にしずむところを動画にしてみました。地球照(月のかげの部分が地球の照り返しを受けてぼんやりと光ること)がきれいな月が、富士の火口にしずんで「パール富士!?」になるかと思ったのですが、富士の南の稜線に月がしずんでしまい、パール富士は見られませんでした。それに月がしずむころには辺りが暗くなってしまい、富士の形もわからなくなってしまいましたね。動画では、最後のほうに土星が上の方からおりてきます。 30秒動画(→クリック) (写真・動画と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月4日(火) しぶんぎ座流星群をとらえた! 東京ではうす雲が広がったと聞きますが、見られたでしょうか。 山梨県甲州市の青梅街道沿い(国道411)にある駐車場で流れ星を見ました。 カメラ4台で午前4時から2時間ほどとりました。確認できるしぶんぎ座流星と思われるものは4つほどでした。写真は、北東の空のヘルクレス座付近をとったものです。放射点が上がっていくところで、後でとれた5:30の方がかたむきが大きいことからしぶんぎ座流星群の流星であることがうかがえます。目での観察で、気が付いたのは全部で10数個です。 極大の6時に向けて、数が増えたということはよくわかりませんでした。6時はすでに東の空が明るくなってきていることもありました。今回は、12月のふたご群の時にとれたようなふしぎな人工天体は写っていませんでした。 次なる流星群は5月6日のみずがめ座η(イータ)でしょうか。月の条件は最良です。 (写真撮影と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月4日(火) 四わく星に細~い月がおまけだよ ~にぎやかな夕空を見よう~ このところ夕空に四わく星がきれいにならんでいます。(左の投稿写真のとおり)高いところから、木星、土星、水星、金星です。そこに4日夕方から細い月が入りこんできます。6日まで月がわく星たちによりそいます。 4日の月は大変細い月れい1.7の月ですから、これを見つけるだけでもちょいとレアなことかもしれません。 空気がすんでいるこの時期ならではの夕空が楽しめると思います。17時10分前後がいいでしょう。金星はどんどん低くなり、じきにしずんでしまいます。 |

| |

2022年1月2日(日) しぶんぎ座流星群を見よう!4日(火)明け方 三大流星群の1つに数えられているしぶんぎ座流星群がやってきます。放射点(ほうしゃてん=そこを中心に流星が流れ出るように見える点)は北斗七星の持ち手の近くです。 この流星群は年や時間帯によって見られる数にばらつきが多いものです。ただ今年は、極大が4日午前6時であること、月が全くなく、暗い夜空で見られることなどから、空の暗いところでは1時間あたり50個ほど見えるのではないかと予想されています。明け方4時くらいから極大の6時ごろが見ごろと思われます。 しっかり着こんで明け方の空をながめてみましょう。明るいがい灯などが直接目に入らない方向を見るとよいでしょう。道路などキケンなところで見るのはやめましょう。 「しぶんぎ座」って、星座早見盤にのっていないみたいですがどうしてでしょうか。調べてみてください。 (情報:スタッフのコタジー) |

| |

2022年1月1日(土) 初・日の入りは、一富士 二ハト 三金星? 1日の日の入りです。 富士・・・今年一年が富士のようにどっしりとかまえて、落ち着いた1年になりますように。 ハト・・・今年一年が平和な年でありますように。 金星・・・みなさんお一人お一人がキラキラ輝(かがや)く年でありますように。 そんなことを願いつつ、初・日の入りをおがんでいましたよ。(→クリック・拡大) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2021年12月28日(火) 水星をさがす今年最後のチャンス!! まだ水星を見たことがない人、もうすでに何度も見ている人、星空をとことん楽しみたいと思っている人に。この好天が続く年の瀬の夕空に水星をさがしてみましょう。 ちょうどここ数日は、金星がよい目印になっています。そうがんきょうを使うと二つが同時に入り、いっそう見つけやすいです。上の方から木、土、金、水 と4つのわく星がならびます。日の入り30分後くらいがからがいいです。(17時ごろから) おまけに、明け方の火星と細くなってきた月をいれると、1週間の天体すべてをみることができそうです。あたたかくして、ぜひちょう戦してみてください。 金星はもう見納めで、年のはじめにはしずんでしまい、明け方にまわります。 どうぞ来年もすてきな星空が見えますように。皆様よいお年をおむかえください。 (情報:スタッフのコタジー) |

| |

2021年12月18日(土) レナードすい星を見つけた!② 日没から45分後くらいにレナード(レオナルド)彗星が見えます。南西の空を金星の左下あたりをさがしてみましょう。低い位置で毎日少しずつ移動しますが、年内は双眼鏡や望遠鏡があると見えるかもしれません。 デジカメでシャッタースピードを1秒に設定したら写りました。 (上石神井にて18日17:27撮影)→クリックすると拡大 (画像と情報:隊員のGママさん) |

| |

2021年12月16日(木) ふたご座流星群+ふしぎな人工衛星!?を見た! ふたご座流星群、みなさんは数えることができましたか?天気はよかったですが、あの寒さの中じっと夜空を見上げるのは、ちょっと大変でしたね。 14日の明け方、八ヶ岳山ろくで、4時間ほどねばり撮影できた流星です。カメラ3~4台を使っても流星が入っているコマは10枚あるかないか。そのうちの一番明るいものを投稿しました。向きは東です。(それぞれの写真をクリックすると拡大します。) 画面左がわにかんむり座のさかさのCの字が見えます。 ふしぎなのは大きな流星の前に画面右はじを(南東方向)次から次へと飛行するなぞの人工衛星!?光跡をつなげてみるとばってんのしるしがいくつもうかびあがりました。(03時30分から04時37分までの動画) これが何なのかだれか教えてください。 50秒動画(→クリック) (写真・動画と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

2021年12月12日(日) ふたご座流星群を見よう! 12月13日~15日にかけて、ふたご座流星群が見られます。極大(きょくだい=数がふえるピーク)は、14日16時と予報されていますが日本では昼間なので、13日夜~14日明け方にかけて と 14日夜~15日明け方にかけてを中心に夜空を観察してみましょう。 月が大きいので、宵(よい)のうちは、月の光がじかに顔にあたらないように、月の反対がわの空を見るか、建物や木などで月がかくれるようにするとよいでしょう。ふたご座が真上にやってくるのが午前1時ごろ、月がしずむのが午前1時52分(14日)と午前2時50分(15日)なので、早起きして4時か5時ごろから観察するのもよいでしょう。 ◎ ダウンなどを着こんで、しっかり寒さたいさくをしましょう。家の人といっしょにやりましょう。 ◎ 道路や不安定な屋上など、キケンなところで観察するのはやめましょう。 ※下の写真は、昨年のふたご座流星群と思われる流れ星です。西東京市自宅で14日明け方にとんだものです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2021年12月11日(土) レナードすい星を動画でとらえた レナードすい星は、いよいよ地球に近づいてきていて、動きが速くなっています。乗り物に乗っていて、遠くにあるものは、ゆっくり動くけど、近くにあるものは飛ぶように動いて見えるのと同じです。 11日午前5時ごろから1分ごとに50分間撮り続けた写真をもとにタイムラプスにしたものです。50分間のすい星の動きを約7秒間にちぢめています。だんだん空が明るくなっていきます。途中で、すい星の尾を横切る人工えい星もありますよ。そうがんきょうを使うと尾もよくみえましたが、都会ではざんねんながら見るのはむずかしいでしょう。 7秒動画(→クリック) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2021年12月8日(水) レナードすい星を見つけた! みなさんは、ほうき星を見たことがありますか?空の明るい都会では、流れ星を見ることよりしきいが高いかもしれません。ほうき星は「すい星」とよばれ、地球と同じ太陽系の仲間です。 暗い太陽系のかなたからやってきて、太陽に近づくと、長い尾をひいて数か月間にわたり観察できるものが多いです。地球に近づくと、一日に動くスピードも速くなります。このレナードすい星は一番地球に近づく12月12日ごろは、一日に角度にして10度も位置をかえていきます。(アメリカのレナードさんが今年1月に発見)これからはどんどん低くなり見づらくなりますが、ネットの情報などをもとに、すい星のふしぎについて調べてみましょう。 写真は、12月2日に山梨県甲州市でさつえいしたものです。明るさは6等星くらいでそうがん鏡を使うと、尾が上の方へのびているようすもわかりました。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2021年11月27日(木) とれたぞ「準ホールインワン!?富士」 上石神井のダイヤモンド富士におくれること3日で、西東京市でもダイヤモンド富士が見られました。(Gママさんの山岳風景地図ナビゲータを使った計算による予言どおり!) 28日はちょうど出かけていて見ることはできませんでしたが、これは前日の27日にさつえいしたものです。富士の火口からはわずかに北側にずれています。太陽のしずむ位置は、この時期は1日に太陽の直径の3分の2ほど南に動くので、まさに28日にホールインワンが見えたはずです。 動画は10秒ごとのタイムラプスです。背景の夕暮れ富士は、没後のカットを1枚だけ使ったので、変化はありません。しずむ直前に太陽面を雲が通るのも不自然ですがかんべんしてください。 さて、次のチャンスはいつでしょうか?ひき算とたし算をして当ててください。 冬至の12月22日をさかいに日はおりかえしてきますから、11月25日(上石神井)から冬至までの日数を、そのまま来年に向けてたしてあげればだいたいの日がわかるはずです (西東京市にて:画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

上小屋上から見た「ダイヤモンド富士」 11月25日16:16 (撮影:スタッフのSさん) | |

2021年11月25日(木) 上石神井の「ダイヤモンド富士」! 今日はタイムラプスで動画を撮ってみました。 上石神井小学校付近からは11月25日前後と、冬至をはさんで1月16日前後にダイヤモンド富士を見ることができます。(見る場所、年によって多少前後します。) ※観察する時、写真などを撮る時は、太陽光で目を痛めないように注意して下さい。 クイズ 練馬区展望ロビーから11月21日にダイヤモンド富士が見えたとしたら、次に見える日は上石神井小学校付近より早いでしょうか、おそいでしょうか? こたえと解説 こたえ・・・おそい 解説・・・日の入りは、夏至(およそ300°)と冬至(およそ240°)を行ったり来たりしますね。都内からのダイヤモンド富士は富士山山頂と日の入りが重なった時に見えるので、冬至の前に早く見えた場所は冬至の後はおそく見えます。 富士山は西の方向に見えますが、見る場所を変えると方角が少しズレます。このズレを利用すると理論上都内からは10月中旬から2月中旬くらいまで、毎日のようにダイヤモンド富士を見ることができます。特に冬至の頃見える東久留米の富士見テラスは数年前に6日連続で見えたそうで、話題になってました。 (画像と情報:隊員のGママさん) | |

|

|  |

2021年11月24日(水) ほぼ「ダイヤモンド富士」! 今日のもダイヤモンド富士でいいかなって気がします。 たぶん明日あたり動画を撮れば、ホールインワンっぽいと思います。 (2枚共上石神井の自宅ベランダより) (画像と情報:隊員のGママさん) | |

| |

2021年11月19日(金) ~ 赤い月が見えた!~ 聞いてみると月食を見た人がとてもたくさんいたので、びっくりしました。 月食前半は雲にかくれている時間が長く、そのままあきらめてしまった人もいたようです。食の最大から後半にかけてはかなりよく見えました。上の写真を見ると、どこで雲に入っていたががわかります。5分ごとのインターバルさつえい(間をあけてさつえいした何枚もの写真を1枚にごうせいしたもの)で、シャッタースピードは、1/2000秒から2秒くらいまで、食分により少しずつ変えてあります。 | |

| |

| |

欠けていく月をかく大したものは、口けいが76mmの望遠鏡に18mmのアイピースをつけてさつえいしました。やはりスピードは、1/250~5秒くらいまで変えています。 ふつうの細い時との見え方のちがい(月の形 かけぎわのぼけ具合)に目をつけるといいですね。いずれも影のできかたがちがうことによります。月食の時に地球のかげがぼけているのは、地球には大気があることが理由のようですよ。さらに調べてみてください。 次回の月食は来年2022年11月8日(火)夕方に起こる皆既月食(かいきげっしょく)です。18時頃からはじまり、皆既(かいき=全部がすっぽりかげにかくれる)の時間が実に1時間半以上の長きにわたる「完ぺきすぎる皆既月食」になるはずです。あとは天気だけですね。今から楽しみに待っていましょう。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

11月19日(金)夕方の東の空に注目!! ~ 皆既(かいき)に近い部分月食を観察しよう ~ 5月26日の皆既月食は天候にめぐまれず、後半にぼんやりとうすぐもごしにしか見ることができませんでした。さあ、そのリベンジの時がやってきました。 11月19日(金)夕方、東の空からすでに欠けたまん月が上ってきます。月にうつる地球の影をはるか38万キロの遠くから見るわけですから、欠けていく様子は全国どこでも同じで、月の高さだけが変わります。東京での見える時こくは、 月の出・・・16時29分 食の最大・・・18時03分 食の終わり・・・19時47分 です。17時すぎには、半分ほど欠けますが、まだ高度が10度にみたないほど低いので、できるだけ東の空がひらけている場所で見るとよいでしょう。一番欠ける時(18:03)の高度は17度ほどで、まだ少々低めです。 そのころ月の影の部分はどんな色に見えているのかをたしかめてみましょう。 真っ暗?明るいオレンジ?暗いオレンジ?銅色?茶色?・・・どうでしょうか。色を見るには17時30分~18時40分くらいがねらい目です。 | |

| |

この写真は2018年1月31日にあった皆既月食の光がもどりはじめた時(食分が90%以上)にさつえいしたものです。ちょうどこんな感じに見えるかもしれませんし、見えないかもしれません。こればかりは見てみないとわからないのがおもしろいところです。地球のかげに入ったのに、どうして真っ暗にならない(なるかもしれません)のかも調べてみましょう。 三きゃくに固定したデジカメで月の欠けていくようすを記録してみましょう。 月のイメージは小さくても、欠けているようすはしっかりうつしとれるはずです。とれたらぜひ事務局に写真を送ってくださいね。 ※国立天文台のYoutubeチャンネルに月食の予告動画があるのでそれも参考にしてください。(クリック→こちら) では、19日晴れるといいですね。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

| |

| |

2021年11月8日(月) 金星食 「食前」「食後」を撮影したよ! 8日の金星食、南東から北西に流れる雲の多い中でしたが、なんとか観察することができました。 夕方の「金星のなみだ」も17時すぎくらいまではきれいに見えていましたね。 昼間の月は本当にねむたいイメージで、海にただようクラゲのようです。一番ハイライトの入るところと出るところは、雲にはばまれたり、導(みちび)くのに手間取ったりしてさつえいできませんでしたが、金星食の「食前」と「食後」の様子を見ることができます。 よく見ると、金星もほぼ月と同じように欠けているのがわかります。金星は、地球のすぐ内がわをまわる天体なので、金星ー太陽ー地球 の位置関係でみちかけをしているように見えます。 さてこの月ですが、10日11日12日と、今度は土星木星の間をぬけていきます。このところ毎月のことですが観察してみましょう。 なお、金星食の様子は、静岡の焼津天文科学館のライブ影像がとても見やすかったので参考にしてください。(→こちら) (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年11月8日(月) 金星食をネット中継で見よう 11月8日(月)の昼間に「金星食」(きんせいしょく)がおこります。月が金星をかくす、とてもめずらしい現象です。 13時46分ごろに金星がかくれて見えなくなり、54分後の14時40ごろに再び金星がすがたを現します。図では、バックの空が真っ暗ですが、実際には青空の中でうすぼんやりした月と金星を見ることになります。肉がんでは見ることができません。ただ望遠鏡に昼間の細い月をみちびくのはむずかしく、目をいためるキケンもともないますので、ネット中けいを利用してかんさつをしましょう。みなさんは学校にいる時間ですから、先生にyoutubeなどを見せてもらえるようぜひ相談してみてください。 たとえその時間に見られなくても、あとから動画を流していることも多いので、家に帰ってからゆっくり見るのもよいでしょう。 金星食のライブ中けいを予定している全国の天文台や公立のしせつのリンク集です。参考にしてください。 【こんなことを調べてみよう】 金星がかくれていくようすをじっくり見ましょう。一しゅんで消えるのでしょうか。出てくる時は、とつぜん出てくるのでしょうか? 9月20日にあった みずがめ座タウ2星の時とようすのちがいを比べてみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) | |

| |

2021年11月8日(月) 夕方の三日月が大つぶのなみだを流す! ~ 月と金星の大せっきんを見よう~ 11月8日。昼間に金星食がおわったばかりの金星と三日月がなかよくならんでいる様子が夕方の南西の空に見えます。 金星や三日月は明るいので、日ぼつ(16時40分)より前からその様子がわかるでしょう。 三日月がまるで大つぶのなみだをこぼしたような光けいは、きっと心にのこるはずです。 月と金星は時間とともに少しずつはなれていきます。月がしずむまでにあまり時間もありませんが、そのようすがわかるかどうか調べてみましょう。またデジカメなどを向けてさつえいし、記録にのこすのもいいですよ。楽にうつると思います。 天気予報は最悪ですが、あきらめずにまっていましょう。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年10月30日(土) 月とカキのシンクロ 月が下弦(かげん)をすぎました。この時期の月は昼間も見られます。 さわやな秋晴れにさそわれて、月と柿をさつえいしてみました。(上写真) 月の形の見え方は、太陽と月との位置関係によって変わります。下げんの時は「月ー地球(自分)ー太陽」のなす角が90度です。ということは、月だけでなく、月とほぼ同じ方向に見える地上のたてものなども、にた影ができるというわけです。 下の写真。月が小さく見にくいですが、大きなガスホルダー(ガスタンク)も欠けている(影ができている)ようすが月のようになっていますか。 町中でまるいものをさがすのはちょっと大変ですが、となりの家になっている夏ミカンの実、ビルの屋上のまるい給水タンクなども使えそうですよ。 身の回りにあるまるいものと月をいっしょにとってみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) | |

|

| |

2021年10月26日(火) ちょっとだけ早起きして水星を見よう! 秋が深まり、晴れあがる日がふえてきました。 さて、太陽に近く、ふだんはあまり見ることのできない水星が、太陽から西がわに、はなれて見やすい位置にきています。観察するのが早いと低くて見にくく、おそいと空が明るくなるのでまた見にくくなってしまいます。ちょうどいいのが、この時期朝の5時から5時20分くらいの間でしょうか。東の空が見通せる場所がいいです。ただ、遠くに出かけなくても、建物と建物の間にちらちらと見えかくれするくらいの高さにはなっています。 むらさき色からあかね色にかわるグラデーションの中に、ポツンと光る水星を見つけられると、なんだかうれしい一日のスタートがきれる気がしてきます。晴れる日をねらって観察してみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) | |

|

| |

2021年10月17日(日) 十三夜(18日)のお月見を楽しもう! 中秋の名月から、ほぼひと月がたちました。 10月18日(月)(いんれき9月13日)は、今年2回目のお月見(十三夜・後(のち)の月)です。晴れたら、夕方南東の空を見上げて、ちょっぴり東がわが欠けている月を観察してみましょう。★18日の東京の日の入りは17:02。月の出は16:11頃です。 つとむさんの写真(↓)を見ると、とても目立つクレーターが3つあるのがわかります。まずうさぎがかかえている「うす」の下にある大きなクレーターがチコ。さらに上にきて、おなかのまん中にあるのがコペルニクス、そのすぐ左にケプラーがあります。いずれも16世紀にかつやくした天文学者の名前がつけられています。 月のまわりは秋の星座なので、ほとんど目立った星はありません。月とホーマルハウトとデネブカイトス(くじらの尾)のつぶれた三角形をさがしてみましょう。デネブカイトスは2等星ですが、見えるでしょうか。 ~ 十三夜のお月見クイズにもちょうせんしよう ~ 全5問正かいで、お月見大臣! 問題1 十三夜のお月見は、中国から伝わったならわしである。→(〇・✕) 問題2 十三夜のお月見は、奈良(なら)時代からおこなわれていた。→(〇・✕) 問題3 十三夜にはススキのほかに同じ秋の七草(ハギなど)をおそなえしてもよい。→(〇・✕) 問題4 十三夜は、今のこよみでは、いくらおそくても11月にずれこむことはない。→(〇・✕) 問題5 十三夜の名月は、豆名月やくり名月ともよばれるが、 この豆は、えだまめ(大豆)のことである。→(〇・✕) ★正解と解説★(→クリック) (出題:スタッフのこたじー) | |

|

| |

2021年10月12日(火) 月と金星とさそり座の星 日曜日夕方の接近は天気にめぐまれてよく観察することができました。月、金星、アンタレス で小さな三角形をつくっていました。秋の夕ばえをバックにとてもきれいにうかんでいました。次に月と金星が近づくのは、ほぼひと月後の11月8日です。昼間の金星食のすぐ後で、かなり近くに見えます。空のそこそこ明るいうちに接近している月と金星を見つけだしましょう。金星は、12月のはじめころまでは見やすいですが、その後は、どんどん低くなり見えなくなります。 (情報:スタッフのこたじー) | |

| |

2021年10月12日(火) 木星・土星と月の接近を見よう! またまた、二つのわく星のそばに月がめぐってきました。14日は土星と、15日は木星と、月が近づきます。きょ年のくれに木星と土星の歴史的な超大接近がありましたが、そろそろ1年がたちます。 木星は、太陽系で土星より内側をまわっているので、地球に近い分だけ動きがはやく見え、数年前は土星より右(西)にありましたが、きょ年のくれに、土星をおいぬいて今は左(東)にきています。この二つのわく星はこれから少しずつはなれていきます。木星は12年で太陽をひとまわりしているので、ちょうど生まれ星座の中を1年でだいたい1つずつ左(東)にうつっていくように見えます。つぎに木星と土星が近くにやってくるのは、2039年から2040年のことになります。さて、みなさんは何才になっていますか? (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年10月10日(日) 夜半の夜空はもう冬のおとずれ! 明るい木星、土星がすっかり西にかたむくと、その左(東)がわにはほとんど明るい星が見えないエリアがひろがっています。秋のうお座、くじら座、みずがめ座、おひつじ座のあたりでしょうか。それらが南に高くのぼってくると、東からは、いよいよ冬の星たちの登場です。 午前1時をすぎると、東の空はすっかり冬!もうオリオン座や冬の大三角がのぼっています。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年10月9日(土) 夕ぐれの西の空 月と金星をかんさつしよう 台風がさったころからか、秋のさわやかな夜空に出会えるようになりました。 細い月と金星が近くにきています。 ちょうどひと月前の9月10日ごろにも見えていましたね。 月はだいたいひとつきで地球をひとまわりし、ほぼ同じ場所にやってくることがわかります。金曜日(8日)は低い空まで雲が少なく、月齢2の三日月が赤く見えるようになるまでよく見えていました。ここ二日くらい金星の近くに月が見えるので、かんさつしてみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月23日(木) 動く!光のおび ~秋分の日に見えた『天使のはしご』~ 秋分の日の夕日はとてもきれいに見えていました。 気づくと、「天使のはしご」(薄明光線・はくめいこうせん)がまた雲間から見えていました。 前回(←「見つけたよ!」8月28日)のより、はっきりしていたので、またさつえいしました。今回は動画でもごらんください。 光束(こうそく)が少しずつ左手の方に動いていくように見えます。雲がわきながら北から南へ動いているからでしょうか。昔の映画館?で見た光の帯みたいです。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月20日(日) 中秋の名月(21日)を見よう! ~ 名月クイズにもちょうせんしよう ~ 9月21日は「中秋(ちゅうしゅう)の名月(めいげつ)」です。 「名月クイズ」をやったら、外に出て、月を観察してみましょう。 名月のまわりの星もたしかめてください。月と木星とホーマルハウトは三角形をつくっています。東京から見て、さそり座のアンタレスよりさらに南にある1等星ホーマルハウトが見つかりますか。 月より東の方は、秋の星座の方向で、目立つ明るい星はありません。 ★21日の東京の日の入りは17:40。月の出は18:07頃です。 ~ 名月クイズ全7問 ~ 全問正かいで『お月見博士!』 ①今年のお月見の月は、まん月である →(〇・✕) ②ススキは何のためにおそなえするのかな?ちがうものを1つ選ぼう ア・神様がやってきてすすきのくきにやどるため イ・イネのかわりにススキをつかう ウ・ススキのさっきん作用でおそなえしただんごやイモをまもるため ③ひと口にお月見といっても、主なものは年間3回あります。 1回目「中秋の名月」・2回目「十三夜(じゅうさんや)月」・3回目「十日夜」 さて『十日夜』はなんと読む? ア「そうびや」・イ 「じゅうびや」・ウ「とおかんや」 ④新見南吉の「ごんぎつね」の一節 「月のいいばんでした。ごんはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のおしろの下を・・・・ ごんは、二人の話を聞こうと思って、ついていきました。兵十のかげぼうしをふみふみ行きました。」(光村図書「国語4年」教科書より) もしかしたら自分の名前が二人の話の中に出てくるのでは?と期待していたごんでしたが・・・ さて、この時、見えていた月はいったいどんな形の月だったでしょう? ア・三日月のころ イ・半月のころ ウ・まん月のころ ⑤お月見にそなえる「月見だんご」。いくつおそなえするのがよいのでしょう? ア・12こ イ・13こ ウ・15こ ⑥西れき2000年より後で「中秋の名月」が東京で天気にめぐまれ、見られたかくりつはつぎのうちどれ? ア・57% イ・67% ウ・77% ⑦「月見バーガー」のように『月見』ということばの入っているハンバーガーメニューがあるお店は、この秋、マク〇〇〇ドのほかに2つ以上ある。→(〇✕) ★正解と解説★(→クリック) (出題:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月20日(月) そうがんきょうでも見えなかった タウ2星のかくれんぼ 19日は秋晴れにめぐまれ、最高の天気のもとで月とみずがめ座タウ2星の観察ができるはず・・・でした。みなさんには、「そうがんきょうを使って見よう」とアナウンスをしました。 でも、星が月にかくされる30分以上前に、8倍のそうがんきょうを使って見ても、ちらっと星があるな!これかな?・・・そのていどでした。月のきょうれつな明るさに4等星がしっかりのみこまれてしまい、うまく見えなかったというわけです。 上の写真は、かくれる8分ほど前に、約90倍の倍率の口径76mmの屈折望遠鏡で星に月が近づいてきたようすをとらえたものです。くわしくは、動画を見てください。 タウ2星が月にかくれるのは、一しゅんなので、まばたきをしていると見のがします。 月のくらいふちからすっと消えます。少しはなれたところから消えるように見えますが、そこが月のかげの部分です。 タウ2星が月のうらがわをまわり、反対がわからふたたびすがたを現すようすも動画になっています。出てくるのは、かくれる時と見え方がどうちがうかを考えてみてください。 次の星食は、なんと月の次に明るい金星が月のうらに入ります。といっても11月8日の昼間のことなので見るのはむずかしいでしょう。夕方だとよかったのに、とざんねんに思います。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月19日(日) ひとあし早くお月見を・・・ 星食が見えるかな?見えないかな? みずがめ座タウ2星 消える→20時56分ごろ・現れる→22時15分ごろ 来週21日(火)は中秋の名月、お月見です。その2日前にひとあし早く「お月見」をしてみましょう。8月20日の「空を見上げよう」の記事 「月が星を食べる・・・」は、天気が悪く、月すら見えませんでした。でも、またチャンスがやってきました。 19日(日)のよいに、こんどは、みずがめ座のτ(タウ)2星という4等星が月に食べられます。(=星食・せいしょく) まん月前の月はとても明るいので、すぐ左がわのそばにくっついているタウ2星が見えるかどうか、まずそうがんきょうでたしかめてください。 月に入って見えなくなるのが、20時56分ごろですが、その時を待って見るのではなく、その20分前、10分前、5分前、2分前、1分前と だんだん月が星に近づいていくようすをかんさつしてみましょう。 星が月のわずかにかけている暗い部分に入るしゅん間は、月がとても明るいので、そうがんきょうでもわからないかもしれません。 月はさらに東にゆっくり公転していきますので、22時15分ごろに月の右側の明るいところからふたたびすがたをあらわします。すぐには見えないと思いますが、何分くらいたったら見えてくるのかしらべてみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月10日(金) 細い月と金星・動画でとらえてみました 天気が上向き、久しぶりに夕方の細い月と金星を見ることができました。 夕焼けに映える月と金星の接近はいつ見てもきれいなものですね。 低空にはうす雲があり、スピカは双眼鏡でなんとか見ることができましたが、水星はついにわからずじまいでした。 動画は、19時すぎから約30分間、15秒間かくのライムラプスです。 【金星の明かりふっかつ!】途中で金星が雲の中に入り、本日のイベント終了か・・・と思われたのですが、最後にまたさらに低空で明るさが復活し、かなり低い空でも見えていました。(→15秒動画) 次の接近は、9月17日(金)18日(土)の月と土星、木星との接近です。8月18日ごろにも同じ接近がありました。月がまたひとまわりしてきたわけです。晴れたらまた観察してみましょう。 (写真:スタッフのつとむさん・動画と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年9月9日(木) 細い月と明るい金星が近づくよ 夏があっという間にいってしまって、悪い天気が続いていますが、もしよくなったら夕空を観察しましょう。 10日(金)の夕方18時30分ごろから19時ごろにかけて細い月と金星が近づいている様子が見られます。西北西のとても低い空ですが、金星はー4等と明るいので、月と金星は晴れていれば見えることでしょう。 さらに低いところにあるおとめ座の1等星スピカと水星は見るのはむずかしいかもしれません。そうがんきょうを使いましょう。水星はこれでもこれから1~2週間くらいは太陽から、はなれている時期なので、10日にかぎらないで、晴れたら金星、スピカ、水星をさがしてみましょう。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年8月20日(金) えっ、月が星を食べる!? 見えるかなあ? 8月21日22時ごろ~23時28分。月と木星や木星が近づいている様子を見たら、次はそうがんきょうをもって月をかく大して見てみましょう。 21日22時ごろには、月の直けいほどはなれた左がわにポツンと暗い星を見つけることができると思います。それが、やぎ座の33番星という星です。明るさは5.4等で、そうがんきょうを使えば見える星です。 月がその星を23時28分に食べてしまいます。 つまり、月の左がわ、わずかに欠けているくらいふちから月のうらに入るわけです。 月があまりに明るいために、そうがんきょうでもそのようすはわからないかもしれません。少し早めに月をのぞいてみて、左がわにあるやぎ座33番星をかくにんできれば、しゅうかくあり! と考えてください。 これは、8月21日(土)22時ごろから23時28分までのげん定のげんしょうです。えっ、食べられてしまった33番星はどうなるかって?どうなるのでしょうか、調べてみてください。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年8月18日(水) 木星と土星と月を観察しよう フォーマルハウトも見つかるかな やくひと月前にもありましたが、月が明るい木星(ー2.9等)と土星(0.2等)の間を東にぬけていきます。月は、やくひと月で地球をひとまわりしていますので、同じような場所をひと月に1回、月が通るというわけです。さらに、地球の公転のため、天はひと月に30度ほど西にずれて見えますので、7月より木星、土星がずっと見やすい位置にきています。 明るい木星と土星は、今は角度にして20度ほどはなれています。うでをのばしてげんこつ1つ分がだいたい10度くらいですから、両うでをのばしてげんこつ2つ分ほどはなれているのか調べてみましょう。 秋のひとつ星、みなみのうお座のフォーマルハウトもさがしてみましょう。秋の1等星はこの星1つしかありません。 今は、木星と土星とフォーマルハウトがちょうどつぶれた二等辺三角形をつくっているので、さがしやすいですよ。デジカメを三脚に固定して、数秒のろ出をかけてさつえいしてみましょう。月が明るすぎますが、木星土星も明るいので、写ると思います。フォーマルハウトはどうでしょうか?写ったらぜび送って見せてください。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年8月12日(木) ハワイのライブカメラで流星群を見よう! ペルセウス座流星群と思われる流れ星を4つほどカメラでとらえることができました。 極大の13日明け方は、天気が悪いようなので、早々とあきらめて、その2日前の10日(もう暑の日)に山梨県北杜(ほくと)市にでかけました。10日の22時くらいからよく日午前4時くらまで撮影していて、肉眼で確認できたのは、たったの2つでした。 やはり極大というのは本当にするどい急上しょうカーブ(ほとんどすい直)をえがくので、前日前々日だとまったく数のオーダーがちがうということがよくわかります。 カメラ3台をいろいろな方向に向けて、さつ影しました。(上の画像をクリックすると拡大します)画面左上にペルセウス座があります。4つの流星はすべて流れる方向が同じです。げんみつにいうと固定さつ影なので放射点も少しずつ移っていき、1点に収束しません。(右下に見える接近している二つの流星は、反対方向に少し開いています。)さつ影した時間は、8月11日の2時30分から3時15分の45分間です。 今晩から明日明け方は、ちょっとダメそうなので、ハワイのマヌアケア4000mのすばる望遠鏡にあるライブカメラからの映像を見てみましょう。すでに配信が始まっています。日本時間で今夜の21時からくらいからが数が増えるでしょうか。(現地時夜明け前) ライブカメラ映像(→こちら) (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年8月8日(日) 雨のカーテンがおりてきた! 台風10号が去った夕暮れ、Gママさんの「夕焼けを見よう」(8/4)で紹介のあった「天使のはしご」を見ようと思い、上に上がったのですが、残念ながら雲の厚さやすき間のかげんで見られませんでした。 そのかわり、雨柱(あめばしら)を自宅からすぐそばの南西の空に見ることができました。雨雲からカーテンのように雨の降っているようすがわかります。HPでも時々紹介されていますね。西東京市南部から小金井あたりでしょうか。自宅にはその時は雨は全くふりませんでした。雨雲レーダーの画像で確認すると、しっかりと局地的な降雨の様子が表示されていました。(同時こくに降雨があったのは都内でここだけのようでした)夏はゲリラ降雨などがよくあるので、この先また写真にとってみてください。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年8月11日(水)~13日(金) ペルセウス座流星群を観察しよう すっかり夏の風物詩になったペルセウス座流星群。都会ではなかなか見られない流れ星を見つけるいい機会です。今年は、8年ぶりの大チャンスの年といわれています。夜中や夜明け前に起きたりと大変なこともありますが、家の人といっしょにかんさつをしてみましょう。 ★くわしい資料はこちら(→クリック) (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

|  |

2021年8月4日(水) 夕焼け空を見よう! 暑い一日でしたね。練馬は36.0℃。でも空のきれいな一日でした。昼間の青空と白い雲もきれいでしたが、夕焼けもきれいでした。日の入りの時刻はすでに少しずつ早くなり、現在18:40前後です。みなさんも夕暮れどき、ちょっと空を見上げてみましょう。 (画像と情報:隊員のGママさん) | |

| |

2021年7月24日(土) 土星と木星と月が近いよ! ~宵(よい)の南東の空をさがそう~ ここ少しずつ雲がふえてきましたが、晴れたら午後9時半ごろから南東の空を見上げてみましょう。 去年のくれに、超ミラクル大接近をした、木星と土星が、ようやく「よい」の空にすがたを現してきました。ここ数日は、月がそばにやってくるので見つけやすいです。 木星や土星は太陽系の仲間なので、きょりが近く、直径をもって見えています。(円ばんのように)そのために、おりひめ星やひこ星と比べると、かがやき方がちがいます。おりひめ星やひこ星と木星土星をくらべると、どちらがちらちらとまたたき方が大きいでしょうか。調べてみましょう。 木星、月はとても明るいので、コンデジやスマホなどでも写真がとれるので、レンズを向けてみましょう。写真がとれたら探検隊に送って下さい。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年7月15日(木) いよいよ梅雨明けか!! まだまだ近い、金星と火星 夕方の西空を見よう 金星と火星が一番近づく12日13日は悪天候で見えませんでした。 でも今日は久しぶりに晴れたので、カメラを夕方の西の低い空に向けてみました。 2等級の火星はそうがんきょうを使わないと見えませんでした。目じるしの金星がないと、火星だけを見つけるのはむずかしいかもしれません。 2つのわく星は、今しし座の中にあるので、近くの獅子(しし)の大鎌(おおがま)がよく見えていました。金星と火星がこれからどのように、はなれていくのかそうがんきょうを使って調べてみましょう。 ★金星と火星はこれから・・・ (ア 横に? イ たてに? ウ ななめに?)はなれる さて、答えはどれかな。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年7月13日(火) そうがん鏡で見よう おりひめによりそう平行四辺形 と けん牛星(ひこぼし)の2本のつの ~ 雹(ひょう)の後の夏の夜空はとてもクリア ~ 7日は悪天候で七夕の星が見えませんでした。でも、あの雹(ひょう)のふったあとの夜空はとてもクリアで、あのあらしはなんだったんだろう、と思えるくらいすみわたっていました。夏の大三角もよく見えていました。 「おりひめ」も「ひこぼし」も明るいので、都会でもすぐそれとわかりますが、ちょっとこう外に出ると空が暗く、その分、他の星たちもかがやきだすので、明るい1等星でもどれだかわからなくなることがあります。 そんな時、星のすぐそばにある別の星のならびをおぼえておくと便利です。 おりひめぼし(ベガ)は「小さな平行四辺形」。 ひこぼし(アルタイル・けん牛星)は、それをはさむようにしてある「牛のつのにあたる2つの星」が手がかりになります。 都会では、にくがんではちょっと見えないですが、そうがん鏡(きょう)を使うとすぐにその星のならびをかくにんすることができると思います。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年7月10日(土) 梅雨明けも間近! 夕暮れの空で月と金星、火星のせっきんを見よう ここしばらく雨が続いて、七夕の星も見られずじまいでしたが、来週の天気はどうでしょうか?さて、夕ぐれ時に、細い月と明るいわく星が近づくようすは、いつ見てもきれいなものです。 12日(月)に月(二日月)と金星、火星が近づくようすが、夕方西の低い空で見られます。日ぼつが18時58分ですから、その1時間後(19時58分前後)が見ごろになります。そうがんきょうで見ると、視野の中にすっぽりとおさまります。金星と火星の明るさのちがいは、200倍ほどあるので、うっかりすると火星(2等級)が見つからないかもしれません。 また今年の金星は、西空に高くのぼらないので、この時期、日ぼつの後1.5時間ほどでしずんでしまいます。 よく日の13日(火)は、月は少しはなれますが、金星と火星は、角度にして0.5度(うでをのばして、大人のゆびの太さの四分の一くらい)ちょうど月の直けいまで近づきます。梅雨明けの声も聞こえてきますので、天気が上向いたら、ぜひ観察をしてみましょう。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年7月4日(日) 七夕の星をさがそう! ~ 全10問 七夕クイズにちょうせんしよう ~ 7月7日は五節句(ごせっく)の一つのたなばたですね。週間天気予報では星まつりは絶望的ですが7日に限らず、晴れたらぜひおりひめ・ひこぼしを観察してみましょう。 七夕クイズも作りました。ぜひちょうせんしてみてください。 ではさっそく七夕クイズです。超難問あり!? ★上の写真を見てください。これは、荒川(天の川ではありません)にかかるの鉄橋を走る秩父鉄道を夏の大三角をバックに撮影したものです。橋脚(きょうきゃく)がレンガづくりで、レトロな感じがすてきです。さて、この写真をとっかかりとしてクイズを始めましょう。 1問)ア・イ・ウのうち「おりひめ星」はどれでしょう?→(ア・イ・ウ) ここからは〇✕クイズです 2問)七夕のお話は、お話は、中国の伝説と日本の神話が合わさってできたといわれている。→(〇✕) 3問)たくさんのカササギたちが羽を広げて橋をつくり、それをわたっておりひめとひこ星が出会うといわれる。 ★正解と解説★(→クリック) 最後にもう1枚下の写真をを見てください。これは、ほぼ同じところ(秩父鉄道 親鼻駅と上長瀞駅の間の荒川にかかる鉄橋)でとった写真です。鉄橋の下をくぐって、西がわの星空をとりました。春の大三角のスピカ(赤矢印)とデネボラ(2等星)(黄色矢印)が写っています。アークトゥールスはさらに上にあり見えていません。 | |

|

| |

2021年6月22日(火) 夏至(げし)のころの夕日だよ 夏至のころは、つゆまっただ中なので、夕日が見えないことが多いのですが、今年は、きのう、今日と2日続けて見られました。 夏至のころの夕日は、真西から約30°ほど北にしずみます。(うでをのばして横にしたげんこつ3つ分真西から北の方にいったところ)この図からだいたいひと月で10°北にいったり南にいったりすると考えればいいでしょう。自宅での日の入りや正確な方位角を調べるサイトがありますので、調べてみてください。 冬至は、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりするならわしがあるのですが、夏至は、あまり聞きません。でも調べてみると、その地方で食べられたりしているものがあるようです。関西・・・タコ・奈良、大阪・・・半夏生餅(はんげしょうもち)・京都・・・水無月という和がし・関東・・・小麦餅(こむぎもち) どうしてそういうものが食べられるようになったのか調べてみましょう。 ここで『夏至クイズ』をひとつ ★クイズ★ 次のうち正しいのはどれでしょう? ア)夏至の日は、昼間の時間が一年で一番長く、夜が短くなる イ)夏至の日は、太陽が一番早く上って、夕方一番おそくしずむ ウ)日本では、夏至の日には、太陽が空の一番高いところをとおる エ)ストーンヘンジ(イギリスのいせき)は、夏至の日と関係が深い オ)日本の夏至は、オーストラリアでは冬至にあたる (画像と情報:スタッフのこたじー) ★え!?どれも正しいような気がしますが・・・いいえ。正しくないのがまじってます。ヒントと答えは左の「見つけたよ!」の中に。 |

2021年6月15日(火) また!「ヘルクレス座新星」が発見されました。カメラを向けると・・・ 先日、カシオペヤ座新星のことをお知らせしたと思ったら、またまた新星発見のニュースがまいこんできました。先週の12日に、今度は北海道の上田清二さんが夏の星座のヘルクレス座の中に新星(ヘルクレス座新星)を発見しました。発見当時は8等以下でしたが、数日たって6等級まで明るくなったと報告があります。夜、空をあおぐと、雲が切れていたので、さっそくカメラを向けてみました。 場所はわし座のわしの尾を少しのばしたあたりです。15日の明け方の撮影では、6等よりずっと暗い気がします。双眼鏡を使っても、東京ではちょっと観察するのはむずかしいでしょう。ア イ ウ エ オ と明るい星をたどっていき、星図と写真を見くらべながら「ここ」にヘルクレス座新星が新しくすがたをあらわしたことをかくにんしてみてください。 (画像と情報:スタッフのこたじー) | |

| |

| |

|

| |

| |

| |

2021年6月1日(火) 日本人発見のカシオペヤ座新星が東京でも写ったよ! 新星って聞いたことありますか? 1年に数個発見され、ごくまれに肉眼でも見えるほど明るくなるものもあります。とつぜん星が現れるというより、とても暗くて見ることができなかったもともとあった星がばくはつなどを起こして、明るさを増して見えてくるといった方がいいでしょう。 このカシオペヤ座新星は、3月に三重県の中村さんが世界に先がけて発見したものです。発見当時は9等星ほどでしたが、ここへきて約50倍ほどまで明るくなり、現在5~6等級の明るさです。 東京の夜空は明るいのは確かですが、カメラを使うと肉眼では見ることのできなかった暗い星まで写ります。9.5等星までのっている星図と見くらべてください。ア、イ、ウ・・・と記号をふった明るい星をたどっていきます。新星のある場所には、星図から見ても明るい星が1つもない場所であることがわかります。 新星といっても見かけはただのぽつんとした「星」で感動もなにもありません。でもせっかく明るく見えるようになってきたのですから、やさしい気持ちで見てあげようという気持ちになってしまいます。 新星が発見されるのは、天の川にそってある星座の中がほとんどです。いて座新星、さそり座新星 1975年に発見されたはくちょう座新星、今回も秋の天の川の中にあるカシオペヤ座新星でした。どうして天の川の中によく新星は発見されるのか調べてみてください。 これからもこの星の明るさの変化を追ってみたいと思います。上石神井でも場所さえわかればさつえいは可能です。位置は、カシオペヤ座 W マークの一番右側の2つの星 下がα星のシェダーを上のβ星カフの方向に1倍のばしたところで、わかりやすいです。(写真参考) 解説ページは、https://www.nao.ac.jp/news/blog/2021/20210514-nova.html を参考にしてください。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年5月29日(土) ついに水星を見ることができなかったという天文学者 コペルニクスさんの気持ちが少しわかった? 水星と金星の接近。見えましたか?やはり水星を夕焼けの残る空の中に見るには双眼鏡を使わないとちょいと難しかったようです。おまけにちょうどよい暗さになる前に、いじわるな雲がじゃまをしてしまいました。 次回の接近は、金星と火星です。7月13日(火)夕方の西の空です。火星は今回の水星と同じくらいの明るさで、やはり双眼鏡がいりそうです。梅雨が明けているといいですね。 上の写真は、屈折望遠鏡にアイピースを介して約30倍の倍率で撮影したものからさらにトリミング(=一部を拡大)したものです。(西東京市にて撮影) 写真の東西南北がちがうのでは、という人がいるかもしれません。その人は、社会科でやる地図の見方をしっかりと身につけている人です。地図は地上を空からみおろしたものです。(北を上にして左手が西)反対に宇宙(空)は地上から空を見上げたものですから、東西が反対になります。(北を上にして左手が東)目で見た感じは、この写真をもう少し左回転させたようになります。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年5月26日(水) あいにく雲が出てしまいましたが・・・ 皆既月食は見られましたか?あきらめがつかず、ずっと曇天をながめていたら、21時すぎごろから雲がだんだんうすくなってきました。とうとう向かって右側(西側)が欠けているのがわかるようになったので撮影を始めました。ライブ中継のチャットでは、「関東全めつ。だれだ、バッチリ見えるなんて予想したのは・・」というのがありましたが、待ったかいがありました。月れいによる満ち欠けとのちがいがこの写真からわかりますか。2つくらいちがいがあります。23日の月とくらべてみてください。 今回は練習。本番は11月19日(金)の月食の観察だと思えばいいでしょう。次回は「かぎりなく皆既月食に近い部分月食」です。地球のかげの98%まで月が入ります。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年5月25日(火) 地上の景色と水星・金星 水星と金星が近づいてきたため、アップにしても地上の風景といっしょに写すことができるようになってきました。山のように見えるのは雲です。水星はご覧のスマホやPC画面でもわかりますか? (画像と情報:スタッフのこたじー) ★本日(26日)は皆既月食です。夕方、雲が出ないことを祈りましょう。東京の日の入りは18:44。月の出は18:39ですから、29日の大接近に向けて近づきつつある水星と金星を西の空で観察しているうちに、東の空からのぼってきた月が欠けていく様子が観察できるというわけですね。どちらも高度が低いので、東と西の空がそれぞれよく開けた場所を観察場所に選んでおきましょう。双眼鏡がある人は用意しておきましょう。水星も皆既月食もより楽しめることでしょう。写真などが撮れたら、ぜひ送ってください。 ★国立天文台解説動画(→クリック) |

| |

2021年5月23日(日) 月食3日前の月(月れい11.7) 26日(水)は3年ぶりの皆既月食(かいきげっしょく)です。 その月食3日前の今日の月です。影の部分がありますが、それは地球の影がうつっているわけではありません。月食の時の影(地球の影)とふつうの月のみちかけする時の影とは、見え方がどうちがうか、観察してみましょう。下(南)の方にある大きなクレーターは、「ティコ」とよばれるクレーターです。そこから放射状に広がるように見えるのを「光じょうクレーター」といい、満月近くの月だとよく見えます。天体などがぶつかって、飛びちったあとだといわれていますが、まだよくわかっていないようです。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

| |

2021年5月23日(日) 水星・金星 両方見ることができました 19時半すぎに、西の空低く、金星と水星を肉眼で見ることができました。ここしばらくクリアな空がおがめなかったのですが、23日夕は久しぶりに晴れ上がったので、西空にカメラを向けてみました。水星自体がこの時期2等級と暗いので、探すのにはじめのうちは双眼鏡を使いましたが、空が暗くなってくると、なんとか肉眼でも確認することができました。低い金星がよい目印になってくれました。 (情報:スタッフのこたじー) (画像 上:スタッフのこたじー・下:隊員のGママさん) | |

|

| |

2021年5月14日(金) 夕空の月・水星・金星 写真にとったら写っていたよ 先日予告していた14日夕方(19時19分)の西の空です。あいにくうす雲が広がり,にくがんで見えたのは、細い月だけでした。双眼鏡を使って西空の低空にある金星をしばらくさがしてやっと見つけました。月のすぐ右下にある水星は、ついに見つけることはできませんでした。ただ、写真にとってあとからかく大するとPCのモニター上で確認することができました。これからしばらく、5月はじめころのすんだ空は期待できなさそうですが、晴れ上がったら、水星や金星の観察にチャレンジしてみましょう。 (情報:スタッフのこたじー) | |

| |

雲がじゃま!って感じでしたが、ちょうせんしてみました。水星はこれ? (情報と画像:隊員のGママさん) |

| |

2021年5月2日 雨柱が観察できました あー、あの雲からたれ下がってるところ雨ふってるんだっけ・・・と思っていたらこっちでもふってきた! (写真と情報:隊員のGママさん) ※せまいはんいにふる強い雨を遠くから見た時に見られる柱状の雨のことを「雨柱」(あめばしら)といいます。 グレーの雲のすきまからは太陽の光が見えているのでお天気雨のようなじょうたいが見られます。でも、雨柱が見えるということはごく近くに強い雨をふらせる活発な雨雲があることを示しています。雲の動くスピードは時におどろくほど速いものです。 雨柱が見えたら天気急変のサインとして注意しましょう。 | |

| |

(追加画像)こっちの方が雨柱っぽいかも? (写真:隊員のGママさん) ※真夏にはなかなかハッキリ見られない光景です。上下の気流の様子がわかりやすいですね。ダウンバースト(=地面にぶつかって四方に広がる強い下降気流)状に雨がふっている場所があることがよく観察できます。今の季節は、真夏ほど地面の温度が上がっていないため、上空に入ってきた冷たい空気との温度差が小さいので、それほど大きな積乱雲(=入道雲・かみなり雲)にはならなかったのでしょう。 (スタッフのおおさわさんより) |

| |

2021年4月22日 幻(まぼろし)なのに「げんじつ」!?② 1月11日にも観察されたことを紹介しましたが、この日も少し雲にかくれた太陽の右、太陽と同じ高度の場所がひときわ明るく光っているのがわかります。太陽が2か所にあるようにも見えますね。 これを「幻日」(げんじつ)といいます。虹のような色がついているのもわかりますか。 (写真と情報:スタッフのつとむさん) |

|

2021年2月21日 上弦の月~満月へ 20日の上弦の月とその次の日の月です。 今週は、満月(27日)に向けて少しずつふくらんでいく月が観察できます。まだまだ寒い日もあるかもしれませんが、少しずつ暖かい日も増えてきました。月を見に外に出てみましょう。夜は、においや音が昼間より、はっきりと感じられるとも言われます。月を見上げながら夜の町を歩けば、どこかでジンチョウゲや梅など春の香りとも出会えるかもしれません。水辺では産卵に集まってきたヒキガエルの鳴き声も響いています。 (写真と情報:スタッフのつとむさん) |

|

2021年1月25日 水星を見つけよう 昨日1月24日が水星の東方最大離角でしたが、あいにく天候が悪かったため、今日、上石神井から見た水星を撮影してみました。撮影場所は、新青梅街道の扇橋(おうぎばし)。 東京では1月21日から28日の間、日の入り30分後の水星の高度が10度を超え、日没直後の西の低空で見つけやすくなります。ぜひ、観察に適した場所を探して、水星を探してみてください。 ★詳しい情報は→水星が東方最大離角(2021年1月) | 国立天文台(NAOJ) (写真と情報:スタッフのつとむ) |

|  |

2021年1月11日 幻(まぼろし)なのに「げんじつ」!? (石神井川付近にて15:30頃) 太陽のまわりに大きな丸い白っぽい虹のようなものが見えています。太陽の前にうすい雲がかかった時に起きる現象で、「日暈」(ひがさ)あるいはハロといいます。 左の写真では太陽の左右、太陽と同じ高度の場所がひときわ明るく光っているのがわかりますか。太陽が3か所にあるようにも見えますね。これを「幻日」(げんじつ)といいます。 ハロを写真に撮るには太陽が、画面に入ってしまうと、カメラが明るさをうまく調整できないことがあるので、太陽を隠して撮るのもコツ。右の写真ではポールに取り付けられたボックスで太陽をうまく隠しているので幻日とハロがはっきり写っていますね。 (写真と情報:隊員のGママさん) | |

|

2021年1月9日 いてつく夜のカノープス (カノープス公園?=西東京市東伏見公園すべり台にて) 冬型が強まった8日(金)の23時半ごろから30分ほど、カノープスの動きを追いました。地平ぎりぎりに見えているのがカノープスです。(はじめのころカメラが動いてしまい、ミスりました)左上の星は、とも座のτ(タウ)星2.9等です。 星の光跡が右下がりになっていることから、すでに南中の時こくはすぎたようです。風はおさまっており、しんしんと足元から冷える夜でした。ジョギングをしているおじさんにも双眼鏡で見てもらったらよろこんでいました。 光がとぎれとぎれになっているところがあります。はじめは、木の枝のかげになっているからだと思っていましたが、そうではなく、すとーーんとあるはんいがぬけているので、低空のもやのせいではないかと思います。動画を見ていると、光がとぎれているところが何か所かあるのがわかります。 動画はこちら→ https://youtu.be/oz15XPuBouI (写真・動画と情報:スタッフのコタジー) |

|

2021年1月2日(土) このがけの地そうは、太古のむかしから、オリオンのすがたを見上げてきたのでしょうか? こたえは、ちがいます。この地そうができたのは、数百万年前ということです。星座は、数千年くらいでは、形はかわりませんが、10万年ほどたつと、形がすっかりかわり今のせいざの形をしていないようです。長い長い年月の間、星はそれぞれ固有の動きをしているからです。ですからこの地そうができたころは、まだオリオン座の形はなく、星々は、それぞれ別のところにあったというわけです。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

地そうが赤く光っているのは、まん月すぎの月の明かりがあたっているからです。 |

|

これが月による「かげぼうし」(月影)です。 |

|

北の空の星の動きがわかります。まん中にぽつんとあるのが北極星です。その星の左上の方にカシオペヤ座があります。北極星のすぐ右にキラリと光る流れ星のようなものがありますが、これは、イリジウム衛星と思われます。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

2020年12月26日(土) さて、次回の流星群は「しぶんぎ座流星群」 1月3日 23時ごろに極大となるようです。ただ、この群は、三大流星群の一つですが、年による数のばらつきが多いようです。輻射(ふくしゃ)点は、北斗七星のひしゃくのもち手のそば。夜半はまだ北東の空に低いのですが、明け方にかけて高くなってきます。下弦前の月が明るいので、月のない方を中心にかんさつするとよいでしょう。連写ができるカメラがある人は、三脚につけて数秒の連写をしてみましょう。 (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

|

2020年12月22日(火) 木星と土星の超大接近 22日版 22日も木星と土星の接近は昨日よりわずかにはなれましたが、大接近が続きました。 土・日曜日より大気が落ち着いてきています。木星のしまがなんとか見えるでしょうか? |

|

木星版「君(土星)といつまでも・・・」(ぴえ) (写真と情報:スタッフのコタジー) |

|

|

|

2020年12月21日(月) 木星と土星の大接近 本日は木星・土星が最も近づく日だそうなので、望遠鏡を出してみました。 土星と木星とガリレオ衛星を1枚の画角に収めることができました(1枚目)。 露光時間を短めにすると、土星の環も見えてきます(2枚目)。 3枚目は広角で、左上が土星・木星、右下のポプラのような高木と電柱の間には、富士山がちらっと見えます。 場所は石神井公園第2駐車場の西側、目の前に畑があるところです。 (写真と情報:スタッフのいとうパパ) |

|

|

2020年12月17日(木) 接近中の木星と土星に近づいた月 21日の大接近に向けて木星と土星はどんどん距離をちぢめていますが、そのふたつの惑星に、月齢2.6の月が近づきました。 その様子を、上小の屋上から観察し、写真を撮りました。オレンジ色にそまった空を背景に、シルエットで富士山も見えています。 富士山もいっしょの写真に写るように、広角レンズ(広い範囲が写るレンズ)を使ったため、木星と土星が小さく写り、上の写真では確認しにくいかもしれません。月と木星、土星がはっきりわかるように、望遠レンズで写したのが下の写真です。 →ムービーはこちら ※木星と土星が最も近づくのは22日の3時ころですが、日本では、その時間には木星と土星は地平線の下に沈んでしまっているため、日本から木星と土星が最接近して見えるのは21日の夕方になります。 写真と情報:スタッフのつとむ |

| |

2020年12月13日(日) 細い月と金星の大接近 細い月と金星の接近は見られましたか? 5時半ごろはよく晴れていて、月が「カプセルをきりはなした」ようすが見られました。月の視直径(しちょっけい)は、角度にしてだいたい0.5°ですから、写真から見ると、この接近は、1°を切っていることがわかります。もちろん、うでをのばしたひとさし指の中にはすっぽり入るわけです。(うでをのばして見た時の大人の指の太さは、だいたい2°) | |

| |

大接近 9分たつと・・・ 5:51~6:00までの9分間の動きです。 月は、2分間で視直径一つ分動きますから、二つをくらべるとだいたい月四つ分と半分くらいはなれているのがわかります。ずっと連続してとろうと思いましたが、雲が出てしまいできませんでした。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

|  |

2020年10月31日(土) 石神井川に映る「今年最小」の満月 今回は石神井川の川面(かわも)に映る満月を写すことができました。(上) 月は地球のまわりを少しだけ楕円(だえん)を描いて回っているので、正確に調べると地球からの距離が近い時と遠い時があります。今回の満月は今年一番地球から遠いところにある満月、つまり見かけの大きさが「最小」の満月ということになります。 今年最大の満月は4月8日だったのですが、残念ながらその日の写真がないので、4月7日の月と比較してみました。(下2枚・右が4月・左が11月31日の月を並べて合成) ちなみに地球と月との距離は、平均すると約38万km。(これは地球を30個並べた距離と同じくらいだそうです。)それが一番近い時は約36.3万km。一番遠い時は40.5万kmになるそうです。 写真にしてくらべると大きさのちがいがわかりますが、実際に空にある月を目で見る時はくらべようがないのでその大小はわかりませんね。(参考:「月と暮らす」藤井旭 誠文堂新光社) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

| |

| |

2020年10月1日(木) 中秋の名月 今日は中秋の名月(旧暦8月15日=十五夜)。天候が心配されましたが、みごとな月が上ってきました。上2枚はみなさん見覚えのあるであろう上石神井らしい風景ですね。どこだかわかりますよね。今日の月の出の方位角を確認して、石神井川のところとどちらがいいか地図上で確かめた上で撮影に向かったそうです。さすが!最初はピンク色をしていたようです。 下はマンションの上からの撮影。囚われのお姫様気分を味わえる(?)台所の小窓からの撮影とか(笑)。 みなさんも、それぞれのお月見ポイントを見つけて、楽しんでみてはどうでしょう。 ちなみに本当の満月は明日です。明日の月の出は今日より30分近く遅い17:54.月の入りは翌朝6:28ですからほぼ一晩中ゆっくり楽しめますね。 (画像提供:上の2枚・・・スタッフのつとむさん・下・・・隊員さん) | |

|

| |

2020年8月12日(水) ①ネオワイズすい星のうしろすがたを撮影! 7月はじめに地球に近づき、尾をひいたすばらしいすがたを見せてくれた ほうき星 「ネオワイズすい星」のうしろすがたです。8月に入り、地球からどんどん遠ざかり暗くなってきていますが、まだ5~6等級の明るさがあります。尾も左(東)の方にあわく広がっているのがわかります。8倍のそうがんきょうを使うと、ボーっとしたコマがよく見えていました。1等星アルクトゥルスの下の方にあります。 | |

| |

②ネオワイズすい星 カメラで固定さつえい | |

| |

③木星 土星 のすぐとなりに夏の天の川が流れる! (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2020年8月5日(水) 国際宇宙ステーション!ISSを動画でとらえました 5日(水)のISSは見られましたか?南西の空を中心に、とても明るく動いていく様子を見ることができました。時こくがお知らせしたのより4~5分ほど遅れていました。すみませんでした。てびきをつくったのが、7月の中ごろだったので、最新のデータを調べてお知らせするべきでした。 動画(→こちら) 動画は、カメラでとった一枚一枚の画像をつないでぱらぱらマンガにしたもの(タイムラプス)です。いて座の中を南東に向かって動いていきました。途中で急げきに明るさが落ちて、最後に見えなくなる様子がわかります。東がわにくると地球のかげがせまっているので、そこに入っていったわけです。 さて、来週は、ペルセウス座流星群の日がきます。極大は12日の午後10時ごろと予想されています。下げんの月がのぼってきますが、気にせず見ていましょう。都会では何個くらい数えられるでしょうか?「観察のてびき」(→こちら)

|

| |

| |

2020年7月19日(日) 見えたぞ!ネオワイズすい星! 郊外に遠征する時間がなかったので、ネオワイズすい星を西東京市自宅でねらいました。見つける目安は、北斗七星の左下です。 8倍×11センチの双眼鏡でさがしました。北斗七星の7つの星はなんとわかりましたが、その左下にあるすい星は双眼鏡を使ってもよくわかりませんでした。 焦点距離50mmという昔の「標準レンズ」を使って、すい星のあると思われる場所を30枚ほど撮影して、拡大してさがしました。すぐに見つかりました。 右上方に尾も確認できます。ISO400 5秒ほどの露出です。田無タワーといっしょの写真はイメージが小さすぎて見つけられないでしょうか。 都会ではなんともたよりない姿ですが、1~2時間高速道路で走って郊外にいけば、なかなかの勇姿が見られるはずです。月末に向けてどんどん高度が高くなり見やすくなりますが、すい星自体が暗くなります。月も出てきて見ずらくなりますので、早く梅雨が明けてくれないかなあと思っています。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

| |

2020年5月24日(日) 見えたぞ!ごうかなトライアングル! ~水星をにくがんで見られたかな~ 見えましたね。夕やけの中にうかぶ三角形がきれいでした。 「見よう①」のクイズの 答えは、わかりましたか。 答えは ア)の「げんこつの中に入る」でした。このトライアングル は、だいたい角度にして7度ほどの範囲(はんい)に入っています。げんこつは、親指から小指の間が10度ほどありますので、ぴったりおさまるというわけです。 下の写真は、ぼうえんレンズで少しかく大したものです。月のかげの部分がうっすらと見えていますが、これは「地球照」(ちきゅうしょう)といいます。月の上に立って地球を見ると、ほぼまんまるの明るい地球が見えるはずです。その地球からの照り(てり)返しをうけて月の夜の部分がうすぼんやりと光るというわけです。 さて、金星はこれから、どんどんいちが太陽に近くなってひくくなります。 ですから、5月12日のクイズは、イ)の「見えるいちがかわって見えなくなる」 が正解です。 さあ、明るい金星はいつまで見ることができるでしょうか? 晴れたら西のひくい空に金星があるかどうかたしかめてみてください。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

| |

2020年5月24日(日) 水星・金星・月のせっきんを見よう③ 速報! 何とか見えましたね。 速報までにお送りします。 上石神井団地の南にできる、新しい公園の工事現場手前から撮りました。 (画像と情報:スタッフのいとうパパ) |

| |

2020年5月24日(日) 水星・金星・月のせっきんを見よう② ~水星を見つけるチャンスだよ~ 今日の夕方、金星、水星、二日月 豪華(ごうか)なトライアングル(三角形)を見ましょう。高度10度といっても、思っていたより高いです。 19時15分から15分間くらいがねらいめです。 それより早いとまだ空が明るくて水星が見えません。 右上は昨日(23日)19時17分ごろの雲の中に入っていく直前の写真です。300mm望遠レンズでアップしています。 ★かならず大人といっしょに観察しましょう。キケンな場所での観察はやめましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2020年5月23日(土) 水星・金星・月のせっきんを見よう① ~水星を見つけるチャンスだよ~ 「梅雨(つゆ)のはしり」のような雨がちな日が続いています。夕空の明るい金星も、ちょっと見ないうちに、どんどん高さを下げてきているようです。明日の日よう日(24日)は、夕方の西空から目がはなせません。金星だけでなく、すぐ近くに細い二日月、それにふだんなかなか見ることのできない水星のおまけつきです。水星は金星のすぐ左上にあります。(下図) (以前「見つけたよ」にGママさんの水星の写真がのっていましたね) この三つの天体はどのくらいのはんいに近づくのでしょうか。そこで・・・ 「三天体せっきんクイズ」 ア)水星・金星・月は、うでをのばした時 げんこつの中に入る イ)水星・金星・月は、うでをのばした時 手のひらの中にちょうど入る ウ)水星・金星・月は、うでをばした時 手のひら二つ分にちょうど入る 時こくは午後7時15分前後です。(日がしずんで30分後)その時の高さがなんと10度とひくいのですが、金星の見おさめでもあり、天気もうわむきですから、西の空がよく見わたせるところでぜひ観察しましょう。 上の写真は、さく年12月の金星と月です。くもが多くあきらめていましたが、時々くもがうすくなりなんとかさつえいできました。明日はここに水星が入ってきます。 (そうがんきょうを使うと、水星もよく見えるはずです。かならず大人といっしょに観察しましょう。キケンな場所での観察はやめましょう。) (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2020年5月12日(火) 金星とのお別れが近づいてきました あんなにきらきらと夕空の中にかがやいていた金星が・・・・・・・・あれれっ! これからどうなるでしょうか?「いつまでもあると思うな 親と金」とはこのことをいっているわけではありませんが、 夕空の金星はいつまででも見られるわけではないようです。来月に入ると、金星は宵(よい)の空からはすっかりすがたをけしてしまいます。どのようにしてすがたをけすのか予想してください。金星クイズです。 ア) だんだん明るさがくらくなってきて、ついには見えなくなってしまう イ) 見えるいちがかわっていき、見えなくなってしまう ウ) 6月に入るとある日をさかいに、とつぜんすがたをけしてしまう では、どのようにして見えなくなってしまうのか。それを調べてみてください。 調べ方は・・・ ① 西の空がよく見えるところをさがしておく。 ② 金星の見える時こくを1つに決める(日がしずむ18時30分ごろ 40分でも50分でも19:00でもいいです) 時こくを決めたら、いつもその時こくに観察する。うでをのばして金星の高さは水平から数えて、げんこつでいくつ分あるのか記録をしておく。 ③日をかえて3~5日おきに何回か観察する。天気もあるので「晴れた日は観察する」くらいでちょうどいいでしょう。 5月後半は、天気のいい日もけっこうありそうですから、数日おきに観察にチャレンジしてみましょう。5月11日 は、日がしずむ18:40くらいには、高度がげんこつ3つと半分くらいでした。 望遠鏡のある人は、ぜひ金星にむけてみましょう。倍率を高めでみると、上の写真のように三日月のようにかけた金星を見ることができますよ。 ※かんさつは、安全な場所で、大人といっしょにやりましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

| |

金星が西空にしずむところの連続写真です。(4分おきにシャッターを切り、それを1枚の写真に合成しています)21時ごろです。右上にぽつんと見える星は、冬のぎょしゃ座のベータ星で1.7等のエルナトという星です。 金星の明るさをじっくり見ると、ひくくなるにしたがって、暗くなっているのがわかりますか。大気による減光(げんこう)といって、 地球の空気のそうを光が通るうちに、弱まってしまうことによります。写真からはよくわかりませんが、色も赤っぽく見えていました。しくみは、しずむ太陽が赤くなるのと同じです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2020年4月28日(火) 28日早朝のISS(国際宇宙ステーション) 昨日27日(月)は、午後から雨もようで、今日の明け方は無理かな、と思っていたのですが、4時少し前に切れた雲の間からISSを見ることができました。見かけ上、ちょうど北斗七星の上を通っていきました。 明朝は、3時2分 北東の高い空でとても明るいみたいですよ。天気もなんとかなりそうす。高度が高いのでどこからでも見やすいはずです。ぜひ目覚ましかけて観察にチャレンジしてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2020年4月26日(日) 26日早朝のISS(国際宇宙ステーション) ほとんど快晴でISSをとても明るくながめることができました。時間もほとんど予報どおりでした。通過した場所は、土星・木星・アンタレスなどが見られるにぎやかな場所でしたので、写真に仕上げるには好都合でした。 写真のISSの光のすじは、途中で切れていますが、それは10秒の連写をするためシャッターがとじたときの時間の分です。一つ下の記事の灯台の写真の切れ目とは意味がちがいます。本当は、感度を落として2分間ほどバルブ(シャッター開け放し)でとればいいのですが、都会の空は明るいので、かぶる(全体が明るくなって夜空も星も光の中にうもれてしまい見えなくなること)おそれがあるので、連写をしてあとでつなぐ、ということをします。 ところできのうの夕方は、西の空に細い三日月(新月から3日目の月という意味・新月の日の月齢は0と数えるので月齢は2)と金星がきれいに見えていました。今日の夕方には月齢3の月と金星がもう少し近づいて見えます。金星は28日に最大光度(-4.5等)に達します。天気ちょいとびみょうですが、見えたらぜひデジカメを向けてみてください。スケッチをしてもいいですよ。左の方(東の方)にはまだまだ冬の大三角がしっかり見えています。(夕方7時ごろがいいです)金星とのはなれぐあいがちょうど大三角の一辺と同じなのもおもしろいです。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

2020年4月25日(土) 早起きしてISS(国際宇宙ステーション)を見よう! ISS(国際宇宙ステーション)が、これから何日か、明け方の空に見えるようです。 今晩(明日の明け方)からさっそく見えるようですよ。 明け方の早い時間帯ですが、こんな時ですから、思いっきり早寝してちょうせんしてみるのはどうでしょう。 ゆっくり流れる超明るい人工の「流れ星」。(中には人が乗っているのですよ!) 空を見上げながら、たまには遠い宇宙に思いを馳(は)せてみましょう。 ※「思いをはせる」=「遠く離れたものごとや人のことを考えたりそうぞうしたりすること」 ※「馳せる」=走らせる・遠くまでやる 4月26日(日)3:46ごろから 南南西→東北東 明るさ マイナス2.9等 最大高度47度 南東 4月27日(月)3:01ごろから 南東 →東北東 明るさ マイナス2.0等 最大高度25度 南東 4月28日(火)3:48ごろから 西南西 →北東 明るさ マイナス3.3等 最大高度47度 北北西 4月29日(水)3:02ごろから 北東 →北東 明るさ マイナス3.8等 最大高度60度 北東 29日は、見え始めの高度が60度なので、北東のとても高いところに突然あらわれ、そのまま高度を下げながら北東の低い空に消えていくようです。見えている時間が2分半くらいしかないので、見落とさないようにして下さい。どうしてとつぜん現れたりするのか、調べてみましょう。 明け方のことなので、日づけをまちがえないでください。26日朝3時ということは、25日(土)(=今晩)の続きという感じで、今晩は目ざましをかけて早めに寝ましょう。 もう日の出がだいぶ早くなっているので、3時台の時間でないと暗い空がのぞめないということですね。町はねしずまっています。静かに観察しましょう。 明け方はまだ寒いので、一枚多く着こんで観察してください。 写真撮影に挑戦する場合は、カメラを三脚などで固定し、シャッタースピードをバルブ(B)に設定し、10秒露出(シャッターを押し続ける)、(※感度=ISO400くらいの設定)だとISSの動きが線になって写るはずです。 また、ふつうのコンパクトデジカメを向けてシャッターを押すだけでも、ISSが点になって写ると思います。ぜひやってみましょう。 ※情報は下のページをもとにしています。 「heavens-above」のページとは、若干数値が異なりますが、とくに問題ありません。 ※こどもだけで、遠くに行ったりせずに、家の人といっしょに観察しましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

|

2020年4月7日(火) 今年最大の満月 東の空から大きな月がのぼってきましたよ。 今月の満月は、今年一年で月が一番地球に近づくので大きく見えます。 それをスーパームーンなどとよぶこともあるようです。 実際は月の見かけの大きさをくらべることはむずかしいですが、とにかく自分の目で見てみましょう。 大きく見えるかな? 明るさはどうでしょう? (画像と情報提供 スタッフのつとむさん) |

|  |

2020年3月17日(火) 『一番星の早さがし』にちょうせんしてみよう 今日の一番星はなにかわかりますか? そう。気づいている人も多いと思いますが、夕方西の空高くでかがやく金星です。 とても明るいので、青空の中でも見ることができます。とはいっても昼間はいちがきめにくいので、見えていてもなかなかさがすのはむずかしいです。 ※左:青空の中の金星 17日18:04 右:暗い夜空の金星 17日18:56 夕方、日がしずむころ(18日は17時51分)に青空の中にさがしてみましょう。(17日は、17時43分に見つけることができました。空はまだ半分青かったです。) 日がだんだんのびていくので、見つけられる時こくもおそくなっていくと思われますが、やってみましょう。 ところで、もっと早く見つけることはできないでしょうか? できるだけ空が明るいうちに見つけるにはどうしたらいいでしょうか? 『一番星の早さがし』にちょうせんしてみましょう。 ● 金星を早くさがすポイント ①金星は、太陽がしずむころ、うでをのばして水平のいちからげんこつ5つから6つ分見上げたところにあります。 ②かすみやうすぐもが出ていない日をえらびましょう。 ③目のし力は、じゅうぶんですか?そうがんきょうを使うと、見つけやすくなりますので、さらに早い記録がでそうです。 ※3月25日に金星は太陽から一ばんはなれます。またさらに1か月後の4月の末に明るさが一ばん明るくなります。 ◎一人で遠くに行ってかんさつするのはやめましょう。 ◎太陽の明るさはきょうれつです。いちをきめるときに、太陽をあやまって見ないようにしましょう。 ◎そうがんきょうで太陽をのぞくのもキケンです。ぜったいのぞいてはいけません。 ★金星をみつけたら・・・〇見つけた時の正かくな時こく 〇見た場所 〇かんさつした人の名前 〇かんそう などを探検隊事務局までメールで送ってくれるとうれしいです。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) | |

|

|

2020年3月15日(日) 今週は早起きして、月とわくせいを見ましょう ちょっと寒かったですが、今日は天気がよかったので、朝早くおきて、南東の空を見てみました。星空は、もう春をとおりこして、夏です。 月のすぐ下にさそりざのアンタレス、東よりのひくい空に土星、木星、火星がならんで見えています。 今週は、このわくせいのすぐ近くを下げんのほそい月がいちをかえて東の方へ動いていく(日をかえるといちが左がわにうつって見える)ようすがかんさつできます。 火星や木星に月が一ばん近づくのは、18日(水)です。 時こくは、朝5時すぎくらいまで、それよりおそくなると、明るくなって見えなくなります。 明日、あさって・・・と良い天気がつづくようなので、ちょっと早起きして、南東のひくい空をかんさつしてみましょう。 3月は、雨がだんだん多くなりますが、それでも晴れの日はクリアな星空がひろがりますので、ぜひかんさつして、スケッチや、スマホやデジカメなどでのさつえいにもちょうせんしてみてください。 きろくができたら、探検隊のHPなどにもよせてくださいね。 くれぐれも、一人で遠くにでかけたりしないで、大人といっしょに、安全なところでかんさつしましょう。また町はねしずまっています。しずかにかんさつをしてください。 今朝15日(日)の朝の写真とシミュレーションソフトの図をつけますのでさんこうにしてください。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

| カノープス 2020年2月18日 中央やや左のマンションの左上、木立のきわ |

|

| カノープス 2020年2月18日 |

|

2020年2月5日(水) 水星が観察しやすい時期です 水星は太陽系の中で、太陽に一番近いため日没時や日の出時の高度が低く、見つけにくい天体ですが、2月10日の東方最大離角に向けて日の入り直後の西の空で見やすい時期をむかえています。ぜひ夕方の西の空で水星を探してみましょう。双眼鏡があるとなお確実です。 ちょっとわかりにくいですが矢印の先が水星。その左上の明るい星が金星です。 (画像提供 隊員のGママさん) |

|

2020年1月21日(火) 明け方の月と火星、さそり座のアンタレス この写真では見にくいのですが、月のすぐ右側に火星が、少し離れた右下(画面右下)にさそり座のアンタレスが写っています。 |

|

2019年12月29日(日) 細い月と金星の接近(2) この日は、三日月と金星かかなり近くにやってきて、見事なながめになるはずでした。でもあいにくのくもり空で、うまく見ることができませんでした。写真は、雲がうすくなって、時々月と金星がすがたをあらわしたところをさつえいしたものです。 月はひとつきに1回地球のまわりをまわりますから、ほぼひと月後に同じような接近が見られます。次回は1月28日(火)の夕方です。ぜひ観察してみましょう。 (12月29日午後6時すぎ西東京市内にて) (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2019年12月28日(土) 細い月と金星の接近(1) とても細い二日月と金星が西の空に見えていました。二日月でも、影の部分が明るく見えていますが、これは、地球照(ちきゅうしょう)といいます。地球の照り返しを月が受けてぼーっと、うすぐらく光るわけです。この時、月に立つと満月のような地球(満地球?)がとても明るくかがやいているはずです。 (12月28日午後5時40分小金井公園にて) (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2019年12月26日(木) 部分日食 1年ぶりに部分日食が見られました。でも全国的にあいにくの天気で東京でもほとんど雲の中で見るのがむずかしかったようです。これは、旅先の旭川市でさつえいしたものです。日食グラスごしのスマホでとりました。うすぐもりでピントもNGですが、なんとか下の左側が欠けているようすがわかります。 半年後の6月21日(日)にも夏至の太陽が今回よりももう少し大きく欠ける部分日食があります。日食グラスを早めに用意して観察しましょう。 (12月26日午後3時ごろ旭川空港にて) (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

| ||

2019年9月6日(金) 月と惑星(わくせい)の接近 上弦の月のすぐそばに木星が来ています。 9月8日には土星のすぐそばに上弦すぎの月がならびます。 22時頃には、約1度(月2つ分)まで近付くようです。ただ台風が来るようなので見られるでしょうか。 9月13日(金)は「中秋の名月」。今年は探検隊の「お月見行事」は予定にありませんが、ぜひそれぞれのご家庭で「お月見」を楽しんでください。当日の月の出は17:44。ちなみに中秋の名月は旧暦の8月15日のことですので、必ずしも完全な満月とは限りません。今年は満月は一日後となるようですので、もし13日に空が曇っていても14日の月も見てみて下さいね。 (画像:スタッフのつとむさん 情報:スタッフのこたじー) |

2018年8月17日(金) 月・火星・土星・木星・金星をいっぺんに見よう! 8月17日は、伝統的たなばた(旧暦の7月7日)。頭上にかがやくおりひめ星、ひこ星が話題のメインのはずですが、今日ばかりは、惑星(わくせい)と月に目をむけましょう。まず月のすぐ下にあるのが木星(明るい)、そのかなり左(東)に少し暗い土星、さらに南東にいって赤く光る火星(24日には月と接近)。もっとも明るいのは、西にしずもうとしている金星です。下の図をたよりに惑星を何個数えられるかしらべてみましょう。惑星どうしの明るさくらべもできますよ。なお月もふくめたこの惑星たちが見えるのは25日(土)まで。 (情報:スタッフのこたじー) |

|

|

写真速報1 あいにく雲が出てしまいました。サミットの北、石神井台小のところです。 (画像と情報:スタッフのつとむさんより) |

|

| 写真速報2 山梨市の笛吹川フルーツ公園にいってきました。夏の銀河と惑星のイメージで出かけたのですが、月が明るいのと、照明が多いので全然だめだめでした。19時40分に撮影したものです。 (画像と情報:スタッフのこたじーより) |

2018年12月17日(月) ウイルタネンすい星 ほうき星を見たことがありますか? ほうき星は、わたしたちの太陽系の仲間の星です。 ただ、地球や火星などとくらべると、大きさはずっと小さく、直径が数キロメートルの汚れた雪ダルマのようなものだといわれています。太陽に近づくと、熱であぶられ、蒸発したものでおおわれるようになります。それを「コマ」といいます。 ほうき星のイメージはその名のとおり、長い尾がありそうですが、ウイルタネンすい星は、大きく広がる青白い「コマ」が特徴で、尾はいまひとつのびていません。 今から70年ほど前に、アメリカのカール・ウィルタネンが発見したすい星です。ほぼ5年ほどで、太陽のまわりの一回りしています。 今は、冬の星座のおうし座~ぎょしゃ座の方へゆっくり動いています。ちょうど出かけた15日はおうし座のプレアデス星団(すばる)のすぐわきを通過しているところでした。明るさは、5~6等級。肉眼で見るのは、ちょっとむずかしい明るさですが、双眼鏡を使うと、山間部ではわりと見つけやすいです。 すい星のすぐ近くにあるごちゃごちゃした星の集まりが「すばる」と呼ばれる星団です。 肉眼で見られるようなもっともっと明るいすい星が早く現れるといいですね。 (レンズの焦点距離は上から135mm・300mm・530mm【反射】の三種) (画像と情報提供:スタッフのこたじー) |

|

|

|

2018年8月17日(金) 月・火星・土星・木星・金星をいっぺんに見よう! 8月17日は、伝統的たなばた(旧暦の7月7日)。頭上にかがやくおりひめ星、ひこ星が話題のメインのはずですが、今日ばかりは、惑星(わくせい)と月に目をむけましょう。まず月のすぐ下にあるのが木星(明るい)、そのかなり左(東)に少し暗い土星、さらに南東にいって赤く光る火星(24日には月と接近)。もっとも明るいのは、西にしずもうとしている金星です。下の図をたよりに惑星を何個数えられるかしらべてみましょう。惑星どうしの明るさくらべもできますよ。なお月もふくめたこの惑星たちが見えるのは25日(土)まで。 (情報:スタッフのこたじー) |

|

|

写真速報1 あいにく雲が出てしまいました。サミットの北、石神井台小のところです。 (画像と情報:スタッフのつとむさんより) |

|

| 写真速報2 山梨市の笛吹川フルーツ公園にいってきました。夏の銀河と惑星のイメージで出かけたのですが、月が明るいのと、照明が多いので全然だめだめでした。19時40分に撮影したものです。 (画像と情報:スタッフのこたじーより) |

|  |

2018年7月30日(月) この夏は15年ぶりの火星大接近 7月31日は「火星大接近」。「大接近」といっても、この日に何か特別なことがおこるわけではありません。地球から5670万kmという数字の上での最接近の日というわけです。火星は、やぎ座の中にあり、マイナス2.8等の明るさでかがやいています。21時くらいから南東の低い空を探しましょう。望遠鏡のある人は、ぜひ向けて表面のもようをスケッチしてみましょう。ひとばん中見えていますので、次の中からできるものを選び、やってみましょう。 課題1.木星と火星はどちらが明るいか?(7月末なら21時ごろがよい) 課題2.さそり座のアンタレス(アンチターレス=火星に「対抗」するものという意味)とくらべるとどちらが赤いのか? 課題3.惑星(わくせい)とよばれる火星や木星と、他の星では光り方はどうちがうか?(チカチカまたたいているかいないか)ほとんど真上にかがやくこと座のベガ(おりひめ星)などとくらべてみよう。 課題4.火星のまわりには、どんな星が見えているか?やぎ座の星は見えるか? 課題5.火星はどうして赤く見えるのか?などふしぎに思ったことを調べる。 ※これらの課題は、31日だけでなく、夏休み全期間を通じてとりくむことができます。 ★しぜん探検隊では、18日(土)に火星の観察会を行います。詳しくはメールで連絡します。楽しみにしていてください。 上の写真のような大型望遠鏡も用意しますので、いっしょに火星を観察しましょう! (画像提供:スタッフのいとうパパ・左は15日22時頃上石神井祝儀山ちびっ子広場より見た火星・右は撮影に使用した望遠鏡装置) (情報提供:スタッフのこたじー) | |

|

| 2018年1月31日(水) かいき月食のかんさつ 先週の月食、天気予報がいい方にはずれて、ほとんど雲のない中で、みごとな皆既月食を見ることができました。 みなさんは、どこで観察しましたか? コタジーは、山に出かける予定でしたが、午後から雲があつくなってきたので、あきらめて、西東京市のじたくおくじょうで見ていました。 半分あきらめかけていましたが、月食が始まる時こくが近づくと、みるみるうちに空がクリアになってきて、欠け始めるころには、ほとんどくものないよい天気になったのには、ビックリでしたね。 写真は、20時42分~2月1日 0時17分までの5分間かくの連続撮影(上)と20時54分~23時51分までの望遠鏡を使ったかく大撮影(全8コマ)です。 皆既(かいき)中の赤い月をよく見ると、ずっと同じではなく、暗いところ、明るいところがかいきの始まりと終わりでびみょうにうつっていくようすがわかります。 月食クイズ・・・・!! 連続さつえいを見ると、初めのコマ(20時42分)はまだ欠け始めていないのに、もうすでに、左下が欠けているように見えますし、最後の2つのコマ(0時12分と0時17分)は、雲が出てちょっとわかりづらいのですが、月食が終わっているはずなのに、まだ右上が欠けているように見えます。これって、どうしてなんでしょうか? 予報がちがっているのでしょうか? 理由がわかりましたか? さて、次のお月見ですが、3月31日(土)の今年2回目のブルームーン。 そして、夏の7月28日(土)今年2回目の皆既月食が明け方の西の空でみられます。 ただ、皆既になったとたんに西の地平にしずんでしまうので、今回の月食のように赤い皆既の月が見られるのは、ほんのわずなな時間です。 ところでブルームーン って、青くもないのにどうしてそんなふうによぶのでしょうか?調べてみてください。 撮影データ 連続写真:ニコンD-810A ニッコール35mmF2 拡大写真:キヤノンEOS5D MKⅡに口径78mm屈折望遠鏡18mmのアイピースによる拡大撮影 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

| |

2017年11月12日(日) 全天で2番目に明るい星を見よう! 北風がふくようになって、星がきれいに見える季節がやってきました。山梨県甲州市の山の中へ、ひとあしさきに真冬に見えるとてもえんぎのいい星に会いにいきました。 「この星をひと目見ると、長生きができる」といわれている星です。 全天で一番明るい星は・・・? そう、おおいぬ座のシリウスですね。でも2番目に明るい星を見たことのある人は、意外と少ないでしょう。それがこのえんぎのいい星『カノープス』なんです。りゅうこつ座のアルファ星で、中国では『南極老人星』とか『南極寿老人』などと呼ばれています。 見た人がほとんどいないのは、南に低すぎて、とても見にくいからです。東京では、この星の高度は、南中した時で、約4度(ほとんど水平方向)にしかなりません。 写真は2枚ありますが、1枚目(上)は、2時35分から3時くらいまでの連続さつえい、2枚目(下)は、2時35分から4時ごろまでのやく1時間半の連続撮影です。カノープスの位置は、富士山のすぐ左にある明るい星です。たくさんの星のうち一番明るく見えるのがそれです。 シリウスは、この星のほとんど真上に見えています。(この画面にははいっていません) 2月に入ると、この星が夜の9時ごろ、真南にやってきます。東京でも晴れていて、南の水平方向にうすぐもなどがないときは、見ることができます。ビルなどの高い階にいける人はこのえんぎのいい星をぜひねらってみてください。 ※キケンな場所でみたり、子どもだけででかけることはしてはいけません。大人といっしょに観察しましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2017年10月29日(日)22:00 台風一過 先ほどまでの雨がうそのよう。西の空にきれいな月が出てきました。明日は晴れですね。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |

| |

2017年7月18日(火) 雷を観察してみよう ★雷→雨→晴れ・・と移りゆく空の動画(→クリック) 18日の午後の雨はすごかったですね。 このあたりはたいしたことなかったですが、 駒込?あたりは駅の屋根を破るほどの雹(ひょう)もふったとか。 カミナリはイマイチ良く写りませんでしたが、 晴れゆく空は美しいですね。 (動画提供:スタッフのおおさわさん・撮影場所:練馬区上石神井) |

| |

2017年1月10日(火) アルデバラン食 星が月によって隠される現象を「星食」と言います。それ自体は特別めずらしいことではないのですが、観察しやすい1等星が隠されるのを見る機会は限られます。今回、おうし座のオレンジ色にかがやく1等星「アルデバラン」が、9日夜半(10日00時01分くらい)に月に隠される「アルデバラン食」がありました。(上の写真では月の左上の小さな点がアルデバラン)再び出てきたのが約1時間後の1時09分頃。 アルデバランが月の左上から隠れ、やがて右下から出てくる様子をスライドショーにしてみました。(下をクリックして出てくる画面をクリックしていくとと6枚の連続写真が見られます) 次にアルデバラン食がおきるのは4月です。観察するには双眼鏡があるといいです。用意しておきましょう。 (画像提供:スタッフのいとうパパ・撮影場所:練馬区上石神井) |

| |

2017年1月2日(月) 月と金星 あけましておめでとうございます。 今年もみなさんで身近な上石神井の自然を楽しみましょう。 さっそくですが、西の空を見てみましょう。きれいな三日月とそのすぐそばに明るい金星が輝いています。 宵の明星としての金星は今が見ごろです。1月12日に最も太陽の東側に離れ、それを境に太陽に近づき、3月中頃には見えなくなります。 次に出会えるのは4月。今度は明け方の東の空に明けの明星として現れます。 明日3日は、しぶんぎ座流星群(極大は23時頃)です。 ちょっと寒いですが、夜の星空観察を楽しみましょう。 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) |

|

2017年1月1日(日) 元日のお菓子横丁と金星 接近の前日の写真です。この時の月が三日月です。川越のお菓子横丁は、すっかり観光地になり、外人さんもたくさん訪れています。有名な「時の鐘」の長い長い工事が終わって見られるようになったというので、出かけました。「時の鐘」のまわりはたてこんでおり、なかなか星空と同時に撮るのは難しいです。時の鐘を入れた星空は、そのうちアップします。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2017年1月2日(月) 月と金星と赤れんが倉庫 この日は、金星と、月が接近する日です。山にいこうか海にいこうか迷いましたが、正月の横浜に決めました。昔の倉庫だから、何にも入っていないと思ったら、しゃれたお食事どころがたくさん入っているのですね。金星と月の接近は、時々ありますが、必ずみちゆ人々が、立ち止まって「おお!きれい!」といいます。このときも、多くの人がスマホを向けて、さかんに写真をとっていましたよ。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2017年1月2日(月) 赤れんが倉庫とオリオン 西空で、金星と月の接近を見た後、東の空をあおぐと、ちょうどオリオンがのぼってくるところでした。1コマ8秒ほど連写モードで露光(シャッターを開けて光を入れること)し、その1枚1枚をあとでかんたんなフリーのソフトでつなぎあわせると、このように星の像がすじになってあらわれます。この方法で都会でも星空を撮影して楽しむ人がグンとふえてきました。このような観光地にいくと、夜景だけではなく、星も入れた「星景」を撮影している人けっこういますね。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2017年1月3日(火)23時30分~4日1時30分くらい 堂平山観測所と2時間の星空 3日の晩から4日の明け方にかけて、しぶんぎ座流星群がくるというので、東秩父郡にある堂平山にいきました。21時ごろつきましたが、もう車がたくさんとまっていて、みんな流星を観察にきた人たちでした。北西の空にカメラをセットして、2時間ほど1コマ20秒の連写をくりかえし300枚ほどとったものをNo3の写真と同じように、あとでつなぎました。残念ながら、流星はどのコマにも写っていませんでした。目で見ていても、時々数えることはきましたが、目立って明るいものはなく、ちょっと残念な結果に終わりました。夏のペルセウ座流群と比べると、かなり地味な感じでした。(カメラはもう一台使って撮影しましたがそちらのにも流星は写っていませんでした。) (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2016年12月3日(土) 月と金星 1年で一番日がくれるのが早い時期です。東京では12日までずっと日の入りの時刻は16:28。実は昼間が一番短い「冬至」(とうじ)の日(日の入り=16:32)より今の時期の方が早く日が暮れるのですね。 そんな夕ぐれの空を見上げてみましょう。金星が「宵(よい)の明星」として明るくかがやいているのを見つけることができるはず。(→が金星)この日はすぐそばに月齢4の細い月が見えていました。12月5日(月)には月齢6の月と火星がならぶ様子も見られます。 寒くなってきましたが、ようやく晴れが続き、空もすんで、月や星を観察するにはよい季節になりました。 14日にはあいにく満月と重なりますが「ふたご座流星群」も見られます。 みなさんもぜひ、空を見上げてみましょう。 |

|

2016年11月3日(木) 月と金星・土星 久しぶりの夕焼け空のあと、西の空に細い月と金星・土星がきれいな三角形を形作ってかがやいています。(右下が土星・左下が金星) (画像提供:スタッフのつとむさん) |

| |

2016年7月10日(日) ハロ(日量=ひがさ)が出ていました 梅雨の晴れ間。午後の上石神井上空、太陽のまわりにきれいにハロ(日量=ひがさ=丸い虹)が出ていました。(写真左は上小体育館の屋根) それと探検隊の畑プロジェクトの畑の上になにやらトンボが。小形のヤンマかサナエトンボの仲間か。腹部が細く、線の細い感じがサナエトンボの仲間でしょうかね。 しばらく飛び回っていたのですがつかまえることができなかったので確認はできませんでした。 (情報提供:スタッフのつとむさん) |

| |

2016年3月9日(水) 部分日食を観察しよう! →観察カードはこちら 「あっ、太陽がかけていく!」みなさんは、日食(にっしょく)を見たことがありますか?日食といえば、4年前に東京で見られたみごとな金環(きんかん)日食を思い出します。今回の日食は、南の国のインドネシアでは、太陽が月にすっぽりかくされる皆既(かいき)日食になりますが、日本では太陽の一部が欠ける部分日食が見られます。それでも、日食じたいはまれにしか見られないので、安全に気をつけてぜひかんさつして、そのようすをきろくにとってみましょう。 3月9日(水)の午前中からおこる部分日食は、午前10時12分に太陽の右下からかけはじめます。かけはじめから1時間ほどたった11時8分に食(しょく)の最大をむかえ、月が太陽の直径(ちょっけい)の四分の一ほど入りこみます。その時の太陽の高さは、東京で約50度もありますので、観察するにはじゅうぶんな高さです。それからじょじょに元の太陽にもどりはじめ、12時5分に部分食が終わります。 学校の授業のある時間ですから、先生とよく相談して観察しましょう。20分休みなどに見られるといいですね。 ★観察には安全な『しゃ光プレート』が必要です。ぜったいに太陽を目でちょくせつ見てはいけません。 (情報提供:スタッフのコタジー)※写真は2012年の金環日食の際に地上にできた三日月型の木もれ日 |

| |

2016年1月4日(月) 見えたよ。惑星大集合&ISS! 3日の夕方からよく日の明け方の月や惑星を撮影しに千葉県の犬吠埼灯台に行きました。 灯台の光の束(たば)がのびていくのがすてきです。初春に、この幸せの光を、少しでも遠くへ遠くへととどけたい!そんな願いをこめて、シャターをきりました。 右上の明るい天体は、月。 平らな建物の植え込みのすぐ上にある三角形は、上から金星。左下の星が土星。右下がさそり座のアンタレスです。 またよく見ると月のすぐ右にくっついている明るい星があります。それが火星です。 月、火、金、土がそろっている写真です。本当は、木星がこのずっと右側にあるのですが、はなれすぎていて同じ画面に入りませんでした。 また、左の上の方に点線で動いている天体は、ISS(国際意宇宙ステ―ション)です。この探検隊HPにのっている田中さんの報告と同じものを偶然に撮影していました。 おまけにもう一枚、下の写真を。 灯台右側に冬の大三角形がひろがっています。オリオン座は右の丘の上方に、おおいぬ座は、谷間のところにみえています。ほかには、ふたご座、うさぎ座なども写っています。いてつくような寒い夜に見るのがふつうですが、暖冬の影響か、手ぶくろもつけずに撮影できるほど暖かい夜でした。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) | |

|

| |

2016年1月4日(月) 見えたよ。ISS!① 今朝(1月4日)のISS(国際宇宙ステーション)です。(画面中央を斜めに横切る線。) 明るく輝くのが月、そのすぐ右横に火星、その少し右に乙女座のスピカ、画面右やや上の明るいのが木星、画面中央やや左側やや上にあるのが牛飼座のアークツルスです。写っているアンテナはNTTの屋上のものです。 本当はもっと長時間露出して画角いっぱいに光跡を入れたかったのですが、東京の明け方の空ですし、また天文薄明はすでに始まっていて、何より月があって空が明るいため、2分間の露出に止めました(5h42mを中心に前後1分ずつ)。そのため露出開始時にはすでにフレーミングの中に入ってきてしまっていて、あたかも途中から突然見え始めたようになってしまったので、画像はトリミングしました。 予報では最高点通過の5h42m13sで最も明るい-2.7等級となっていましたが、実際には見え始めからわずかたった5h40m頃が最も明るく見えました。これは、太陽とISS、観察者との位置関係から、太陽電池パネルの見た目の太陽光反射面積が観察者にとって最も広く見えたためでしょうかね。 (写真と情報提供:スタッフのつとむさん) |

| |

2015年12月29日(土) 「早朝のわく星たち」 冬晴れの天気が続いています。早起きをして、南東の空を観察してみましょう。 今、東から南にかけて、4つのわく星がならんでいるのが見えます。 これは、12月29日早朝6時5分に、山梨県甲州市でさつえいしたものです。 東のごく低いところから、土星→金星→火星→木星 の順です。 年が明けてから、この中に、月がころがりこんできます。水星以外の一週間の星がならんでいるのですから、これは見るしかありません。火星は、おとめ座のスピカとなかよくならんでいます。赤と青白の色のちがいがわかるでしょうか?特に1/5~1/8は、細い月とならんできれいです。 晴れたら、ぜひ早起きして見てみましょう。前6時ごろがいいです。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

| |

2015年12月29日(土) 「カタリナすい星」 2013年10月に発見されたほうき星です。1月1日・2日と明け方の明るいうしかい座のアークトゥールスのすぐそばを通っていきます。このところ月がそばにあるので、尾はよくみえません。空の暗い郊外(こうがい)に出ると、大きめの双眼鏡(そうがんきょう)を使うとボーッとした光のかたまりを見ることができます。今、5~6等級の明るさですから、肉眼で見えるか見えないかの、さかい目です。けさ(29日)の山梨県甲州市では、肉眼では見えませんでした。 12月29日午前4時40分撮影。 (写真と情報提供:スタッフのコタジー) |

| |

2015年12月26日(土) 水 星 西の空低くかがやく水星です。ベランダからの撮影です。 26日17時17分、計算上その時の高度は6.7度。ちなみに方位は235.3°。 水星は、太陽に近いので、ふだんは、なかなか見ることができません。ただ29日には、一番太陽の東側にはなれるので、夕方日没後45分(17時20分ごろ)をめやすに、南西の低(ひく)い空をさがしてみましょう。高さは約7度。南西の低い空です。そうがんきょうを用意すると見つけやすいでしょう。 (写真提供:スタッフのつとむさん・情報:スタッフのコタジー) |

| |

2015年10月25日(日) 十三夜の月 9月(旧暦8月)の十五夜に引き続き、今日は旧暦9月、十三夜のお月見です。十五夜のお月見は元もと中国から伝わったものですが、十三夜のお月見は日本独自の行事で、中国にはありません。豆や栗の収穫の時期であることから「豆名月」「栗名月」とも呼ばれます。満月の日ではなく、その少し前のやや欠けた月にこそ味わいがあるものとしてまさに栗のような形にも見える十三夜の月を楽しむところに、日本人独特の感性があるようにも思われます。よく「十五夜に晴れなし、十三夜に曇りなし」と言われますが、今年は十五夜も十三夜もどちらも美しい月を心ゆくまで楽しむことができました。 (写真提供:スタッフのつとむさん) |

|

2015年9月23日(金) 満月に近づいていく今日の月 9月27日(日)は中秋の名月、そのよく日28日(月)は、今年最大の満月(スーパームーン)。あと数日です。台風が来ているようでお天気がちょっと心配ですが、見られるといいですね。 詳しくは「中秋の名月とスーパームーンの観察のてびき」(観察カード付き)をアップしましたので、ご覧ください。 (画像提供:スタッフのつとむさん) |

| |||

|  | ||

連日の虹。 ただ、北関東の災害を思うとき、虹をながめる思いは複雑です。 撮影地 練馬区上石神井 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) | |||

|

2015年8月7日(金) 02:44 大三角をのぞむ夏のカンナと大東崎灯台 千葉の九十九里浜をさらに南下し、一宮をすぎると大東崎の灯台が見えてきます。 灯台の明かりは強烈なので、明かりが正面を向かないときをねらってシャッターを切ります。そうすると少しビームのような光の束が写ります。 バックの夏の大三角が分かりますか?はくちょう座の北十字もうつっていますよ。さがしてみましょう。 次の話題の月は、9月27日(日)の中秋の名月、そのよく日28日(月)のスーパームーンでしょう。スーパームーンってどんな月のことか調べてみてください。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2015年7月31日(金) ブルームーンの動き 7月31日の満月は、「ブルームーン」といわれるめずらしい満月でした。 ひと月に、満月が2回見られるときの、2回目の満月をそういいます。 見かけはただの満月ですが、3年に1回くらいしか見られません。 これは、23時30分くらいから、3分半おきに、月をさつえいしたものです。 月の視直けいは、0.5度ほどです。月の動きは、1分間に0.25度 【1回転の360度を一日の1440分(60分×24時間)で割ると(360÷1440=0.25) です。つまり2分間で、月の直径ほどうごくわけです。】 ですから、2分以上あけてさつえいすると、月は、重ならずにうつるわけです。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2015年7月26日(日) 21:40ごろ 月と土星のせっきん 南の空のさそり座のあたりで、月と土星がかなり接近しているのが見られました。そうがんきょうでは、同じ視野の中にすっかりおさまって見えました。うでをのばすと、月と土星のはなれている大きさは、ちょうど人差し指1本くらいでした。月はかなり大きかったのですが、土星の明るさをかきけすことなく、ぽつんと月の右下によりそっているようすが肉眼でよくわかりました。 約1ヶ月後の今月22日23日にも再び2つが接近するので見てみましょう。 (画像と情報提供:スタッフのコタジー) |

|

2015年7月25日(土) 夕ぐれの空を見上げよう! ※詳しい観察のてびきは→こちら 梅雨があけ、暑い日が続きます。でも夕方はみごとな夕焼けが見られ、空には月齢9の半月が見られました。夕方、日がかげって少しすずしくなったらみなさんも外に出て、空を見上げてみましょう。 西の空では7月のはじめに大接近(だいせっきん)した金星と木星がまだまだ見えています。地球から見える明るい天体ナンバー1.2.3(太陽をのぞく)がそろうところをぜひ観察してみましょう。 7月26日(日)には、夕方から深夜にかけて、月のすぐわきに土星がやってきます。角度にして2度くらいです。月が明るいので、そばにある土星が肉眼で見えるでしょうか?双眼鏡の視野にもすっぽり入るほど近づいています。うでをのばして、ゆび何本くらいはなれているのか調べましょう。左の方にある、さそり座のアンタレスも見つけましょう。1等星といっても暗い方なので、都会では意外と見つけるのがむずかしいです。 31日(金)には7月2回目の満月です。このようにひと月のうちに満月が2回あるとき、2回目の満月を「ブルームーン」とよぶことがあります。火山の噴火など、大気のえいきょうで月が青く見えることがまれにある、ということから「めったに見られないめずらしいこと」の意味に使われるようです。月自体はなんらふつうとかわりませんが(青いわけではない)ブルームーンを見ると幸福がおとずれるなどともいわれます。前回は2012年8月、次回は2018年1月に起こります。やはりめずらしい月にはちがいありませんね。 撮影地 練馬区上石神井 (画像提供:スタッフのつとむさん・情報提供:コタジー) |

| ||

| ||

夕ぐれ、西の空で、金星、木星が大接近をしているとき、南天では、月と土星とアンタレス(サソリ座)が三角形をつくっていました。明るい月の右の方に写っているのが土星、月の斜め左下のほうに写っているのがアンタレスです。 雲がなかなか晴れず、写真に撮ると目で見る以上に雲がよく写ってしまいます。(画面下のみどり色の光は月の強い光がレンズの中で反射しておこるゴーストという現象です) 夏の十五夜ちかくの月は、南にとても低いことがわかります。(アンタレスに月が近い。場合によっては、アンタレス食が起こることから) 夕ぐれの西の空で、金星と木星の接近がつづきます。(7月1日に大接近) 撮影地 練馬区上石神井 (画像提供:スタッフのつとむさん・情報提供:つとむさん&コタジー) |

| |||

|  | ||

梅雨の雨雲が切れると、おそろしいほどの夕焼けが出現しました。 6月の22日は夏至(げし)でしたが、この時期は1年で1番昼が長く、日の入りの時刻も東京では19:01(24日~7月4日)と1年で一番おそくなっています。 宵(よい)の空には、木星(-1.9)と金星(-4.4)がならんで、30日には大接近します。 みなさんも雨があがったら、夕焼け空を見に外に出てみましょう。 撮影地 練馬区上石神井 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) | |||

| ||

| ||

この日は、朝から太陽のまわりに丸いにじのような輪(わ)が見られました。これは暈(かさ)あるいは日傘(ひがさ)、ハロなどとよばれるもので、上空にとても小さなこおりのつぶでできた雲(くも)がある時に見られるものです。月のまわりにできることもあり、「お月さまがかさをかぶると次の日は雨」という言いつたえの「かさ」とはこれのことです。 この日の日暈は、とてもくっきりと、しかもずいぶん長い時間見えていたので、新聞やニュースなどでも話題になりましたね。 撮影地 練馬区上石神井 (画像と情報提供:スタッフのつとむさん) |

| ||

| ||

五箇山(富山県南砺市(なんとし))は、白川郷とならんで、世界遺産に登録された合掌造りの古民家があるところです。雪をいただいた合掌造りの民家にポーッと明かりがともっているところをイメージしていたのですが、2月3月で現地が夜間晴れたためしがなく、この時期になってしまいました。田植えの終わった田の水に地上の景色が反射しているところもあり、そこに星の光も入れられたらなあ、と機会をうかがっていました。でも、不要な照明や悪天候などが原因で、今回は果たせずです。富山県の山間部なので、冬季に、星景写真をとるのは、かなり難しいと思われますが、あきらめずに待ち続けます。 写真では伝えられませんが、カエルの合唱の声がここちよく耳に残ります。 | ||

| ||

| ||

オリオン座のベテルギウスをふくむ冬の大三角は、おなじみですが、実は、この時期もっと豪華な「超大三角」が見えています。冬の大三角と相似形(そうじけい)の<var id="yui-ie-cursor"></var>もっと大きな正三角形にならぶ星をさがしてみましょう。、 桜の花のすぐ右にあるのが1等星シリウス。(これは冬の大三角の星)さらに、山中湖の上にある明るい星がわく星の金星、最後の一つが、画面の一番上にある、わく星の木星。その三つがきれいな正三角形を形づくっています。明るさも大きさも、冬の大三角形の比ではありません。 まだ日がしずんでからしばらくは見えていますので、晴れたら西の空をさがしてみましょう。 撮影地 山梨県山中湖村パノラマ台 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) |

| ||

| ||

3月22日(日)は、とてもよい天気だったので、夕方から多摩湖(村山貯水池)まで、金星と細い月の接近の写真をとりにいきました。 上の写真は、青空がのこるのが18時42分にとったものです。 | ||

| ||

日がしずんで、さらに時間がたつと多摩湖の湖面がおちついていて、星の位置が低くなってきたので、湖面に反射しているのがわかるようになりました。右の明るい光は、所沢の西武ドームです。 月は、ひと月で、またにたような場所にやってくるので、今月の21日(火)22日(水)にもこの接近が見られます。晴れたら、夕方6時半ごろの西の空を見上げてみましょう。 (画像と情報提供:スタッフのこたじー) |

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||