| ||

学校の屋上から上石神井の日の出を見よう 1月17日(土)上小屋上で、日の出を見る会が行われました。今年で、なんと26回目になります。今年は、風も弱く、地平近くはほどよくかすんでいたために、天然のフィルタのおかげでまぶしくなく、輪郭(りんかく)のはっきりしたきれいな太陽面をおがむことができました。さて、みなさんは、神々(こうごう)しいご来光に何をお願いしたのでしょうか。 (子どもとOB64名・スタッフ/保護者83名、計147名が参加) | ||

|  |  |

| ジュニア隊員も受付の係をやっています。参加のみなさんが来る前から準備に集まりました。今日は何時に起きたのかな?はい!お二人ですね。保険のお金100円いただきます。これ、クイズの用紙です。ここでの日の出の時こくとその場所を当ててください。 | みなさんとこうやって屋上にあがって、日の出を見ようとしている学校はもしかしたら全国でウチの学校だけかもしれないね。まず、東西南北をかくにんするよ。校庭の方が南・・・さて、太陽が上がるのは?ケ?コ?サ?時こくは?50分?51分?・・・ | あれ!!という松せんの声!見るとビルの谷間から黄色くかがやくものが・・・隊長の 片山校長先生も思わずスマホを向けています。元旦はTVで見てましたから、今日が私の初日の出となりますよ。 6時53分!ヤッター当たった!とどこからともなく声が。 |

|  |  |

今年はとても美しいご来光をおがむことができました。太陽は本当にまるいことがよくわかりましたね。最後にみんなで集合写真をパチリ!下に降りたら、たき火が二つ用意されているので暖まっていってくださいね。 | ダウンの人、火の粉が燃えうつらいないように気をつけて。そんなに近よらなくても十分暖かいよ。見つめていると、なんだか気持ちが落ち着くね「♪寒い友達がたずねて来たら、遠りょはいらない、暖まっていきなよ♪ 」 と歌ったかどうか? | <ヘチマのたわしづくり> (会終了後の隊員限定活動) 松せんがヘチマの絵本をかた手に、ヘチマのよびちしきを。1本のヘチマに、いくつぐらいの種が入っていると思う・・・?200こや300こは、らくにへえっチマているよ! |

|  |  |

| いよいよヘチマをわぎりにするよ。私がおさえているから大丈夫よ。落ち着いてほうちょう使いなさい。うん、けっこうかたいな!こんなもん、切ったことないからなあ。たぶん大人もふくめてみんな初めてだと思うよ。 | 2~30分にると、ヘチマの皮もやわらかくなってこんなにスルスルとむけてくるよ。皮がとれると、かたいせんいが中から顔をのぞかせるよ。けっこう大変だったのが中の種をとること。せんいとせんいの間に入っているのが取れないね。 | へちまのたわしがたくさん完成しました。さて、へちまたわしで君はどこをみがく?からだをきれいにしたら、次にみがくのは、明せきな思考力??かな。ヘチマ石けんを作ろう、という声も。久留島さん、ヘチマの準備や学校との交しょうをありがとうございました。 |

冬の作業「冬の自然観察・野鳥のレストランづくり・クヌギなどの枝おろし」 ここ数日、底冷えのする日が続きました。この日は風がありましたが、気温も10℃をかるくこえて、お日様のあたたかさが感じられる中での活動でした。まずはみんなが持ちよったもので野鳥レストランが開店。池まわりのクヌギ、コナラなどの木の枝おろし、枝のしょり、プールの生き物観察、トンボ池のかん板の修理などをおこないました。力を貸してくれたお父さんたちありがとうございました。 (子ども4名・スタッフ/保護者11名、計15名が参加) | ||

|  |  |

| 明けましておめでとうございます。今年も探検隊の活動を楽しくやっていきましょう。野鳥のレストランをつくるのに何をもってきましたか?これカキですが、鳥が好きだと思ってもってきました。うちの親せきの家で毎年なるので、もらったものです。 | 松せんがもってきたのがこの大きなヒマワリの種のふくろ!シジュウカラなどが大好き。ネットで買うのに間違えて「毎週こう読?する」にチェックを入れてしまいました。なので二ふくろもきてしまいました。ひまわりの種を毎週もこう読?したくないですよね。(笑) | エサ台がだんだんにぎやかになってきました。バナナ、カキパンをちぎったもの、ミカン、キンカンの実まで。なんだかアサイーボウルみたいになってきたわね。。エサの足りない冬は、鳥たちにも栄ようたっぷりのエサを食べてもらいたい・・ってことね。 |

|  |  |

| お父さん二人がそれぞれはしごをかけて、クヌギの枝おろしにふんとう中!太いみきをノコギリで切っています。かた手しか使えないのがつらいところ。でもさすがパワフルでどんどん太い枝が落ちてきます。手前に白く見えるのがあの「購読中」のヒマワリの種です。 | 浦さん、田中さんがとんぼ池のかん板のあしを修理しています。つけてから5~6年たち、右がわのあしがもうくさってしまいました。交かんするところですが、古いあしの上の方はしっかりしているので、それにそえるようにして固定しました。 | 真冬でも、さがせば緑の葉はたくさんあります。いろいろな葉を集めて、すてきなブーケを作ってみました。陽だまりで咲いていたノゲシのお花もあしらってなかなかかわいいのができました。だれにあげようかな! |

|  |  |

| あれ、ナイフの使い方じょうずね。手を切らないでよ。イチジクの木の枝もたくさん切りおろしたので、秋からついていた小さな実をもいできたの。ほらこうやって小さくきざむと、野鳥もたべやすいかも。ほんのりとイチジクのかおりもするわね。 | ふんさい機、大活やく!あれ、なんだか機械が新しくなったみたい。松せんが買ったのかな?これを通して出てきたチップはすてないで、池のわきにあるクヌギの根元に広くまいていくよ。樹も頭寒足熱(ずかんそくねつ)ってことね!? | 久留島さんより。次回の活動は。これ!手に持っているのが「わたし」、ヘチマから作ったのが「たわし」。たわし作ったことある人「・・・・」たわし使ったことある人「・・・・」作ってみたい人?「ハーーイ」お湯の中でぐつぐつにることからはじめます。お楽しみに。 |

しぜん教室 自然の素材でオリジナルリースを作ろう! (子ども34名・スタッフ/保護者39名、計73名が参加) 12月6日(土)底冷えのする冬本番の寒さでしたが、体育館の中は暖房で快適!2週間前にとってきたつるをまいて作ったリース台を持ちよって、それぞれがそれぞれのやり方で、世界にひとつしかないリースづくりを楽しみました。クリスマスに向けて、そしてちょっぴり工夫をくわえて作りかえ、お正月までおうちで楽しんでくださいね。 | ||

|  |  |

(前日準備)9日の午後から、準備を始めました。卓球台にダンボールをしきつめ、新聞紙にテープをはってこていします。お花、木の実、葉、鳥のはね・・・たくさんの素ざいを整理してならべます。午後7時ごろまでかかりました。スタッフさんおつかれ様でした。 | お休みのところ、校長先生、副校長先生がわざわざ見にきてくださいました。今日は木の実や草、木々の名前などを覚えながら作業できるといいですね。みなさんのセンスをおおいにはっきしてすてきな作品にしあげてください。 | 田中さんから、松ぼっくりについてのお話。イエズス会の無原罪聖母修道院の庭で拾わせてもらいました。50年ほど前ドイツ出身のクルーゼ神父が中心となり木々が植えられたその庭にはドイツトウヒ、コウヨウザン、カイガンショウなどめずらしい樹木があります。実の形や木の形も気にしながら作るといいですよ。 |

|  |  |

Cのコーナー「色がついている実など」に来たよ。あの赤と白にぬり分けられたかわいいドングリ、紅白できれいねえ。食べたくなりそう。(食べないで)1つ1つひっぱってところが楽しいわね。さっそく赤白一つずついただきまーす。シルバー、ゴールドもあるそうです。 | この赤い実の名前は、ナンテ言うん?・・・これね。ナンテンの実。で、この実、使う上でなにか、なんてん(難点)ってあるの?そうね。どくがあることくらいかな。100点なんてんじゃなくて100点まんてんではないってことね。それでがテンがいきました!? | これ金色っぽくてかわいい実ですね。何の実ですか?これはヘクソカズラっていうの。ヘクソなんてひどい名前つけられてかわいそうね。花も実もかわいいのに。ちょっとにおうだけで・・・。もうリースに使うころになると、すっかり秋のにおいにかわってすてきですよ。 |

|  |  |

| いろいろお家から用意してきたんですね。そう、チーカワもいますが、このボンボンみたいのは、きのうこの子といっしょに毛糸をくるくると巻いて作りました。へぇー、毛糸からこんなボンボンがね。ちょっと工夫するだけですてきな台ができるんですね。 | 松せんの「終わった人、巨大リース作りに手をかしてくださーーい」の呼びかけに、集まってきました。車にやっと乗ったあのリース台です。今年はかなりたくさんの松ぼっくりなどが使われて見ばえがします。旧カブクワハウスの表にかざりました。見に行ってね。 | 会の終わりに。できあがったリースをむねに持ち、ハイ、ポーズ!70人をこえる人たちが参加しました。計画どおりに作業が進みましたか?お気に入りの一品をあしらうことができましたか?MerryChristmas& A Happy New Year |

12月リース作り準備 つるとり体験をしよう 11月22日(土)晩秋のさわやかな空気の中で、みんな思い思いの形のリース台を作りました。北斜面の下での活動だったので、ちょっぴり日の光が恋しい中での活動となりました。 (子ども34名・スタッフ/保護者40名、計74名が参加) | ||

|  |  |

今日はここでつる取りをします。南に向けがけになっている所です。昔の石神井川が地面をけずってできた地形です。ここに生えているクズをとり、それをまいてリースの台にします。トゲのある植物に気をつけてください。トイレは・・・スー | さっそくおりてきた太めのつる。大自然とのつなひきの始まり始まり!力を合わせてワッショイ。ほら、あなた、見てないでいっしょにひっぱってよ。おりてきたツルを4人でツルんで、引くよ。がけにいるお父さんツルっとすべらないで。 | もうこんなにまけたわ。なみへいさんのかみの毛みたいにひょろっとでているのは?これはリースをぶらさげるところよ。ねえ。クズって草なの木なの?どっちなの?七草の一つだから草かなあ?でもこれ木のようにかたいよ。 |

|  |  |

| かなりちみつにまいてイイのができているね。もう何分くらいたった?2~30分くらいずっとまいているかな?できたら次のをまくよ。何かポリシーとかある?うーん「人生すべてが忍耐(にんたい)ってとこかな」っと聞こえたような?! | なんだなんだ ワン!この人のむれは?焼イモパーティーじゃなさそうだな。あれ、何か巻いているよ。ツルとりだ!ぼくたちにもつるとりやらせてよ。どうぞ、トゲに気をつけてね。 よしワンダフルなツルをまくよ。とYママの賢犬(けんけん) | スゴイ!道いっぱいに、巨大リース台完成!おろすのも巻くのも大変だったことでしょう。マニアのWママ+jrくんからも声がかからず。デカすぎて車にも乗らないなあ。後、田中さんたちが力で小さくおさめ、車に。今どこにあるのかなあ。 |

|  |  |

| ガケ下のへいのすみにこんなものが・・・。これトックリバチの巣(す)ですね。とSママ。秋に巣をづくりし、1つの巣に1つだけたまごを産むようです。1~2センチの小さな巣で、10cmくらいあるトックリは、スズメバチの仲間なので要注意! | つるとり作業も無事おわり、みんなで記念撮影。リース作りの会12/6までしっかり台をかわかしておいてね。ガケを登っていき、つるをおろしてくれたお父さん、お母さん、力仕事ご苦労様でした。ありがとうございました。 | あっ、あの巨大ツルだ! It’s huge!ずっしりと思いよ。持ちかえる人がいないので自転車おいてひきずりながらもってかえろうかなあ。でもきっとお母さんがゆるしてくれないだろうなあ。結局車の荷台に積まれていきました。 |

秋の作業「こもまき・だっこく・もみすり」を体験しよう! (子ども3名・スタッフ/保護者7名、計10名が参加) 11月1日(土)何週間ぶりでしょうか。週末が晴れたのは。おだやかな秋日和の中、こもまきをしました。その後、9月に収かく、かんそうさせたイネをげん米にする作業をしました。今年は「もみすり君1号」が新登場!もみを玄米にする新しい方法も学べました。ワラから、なわをなう「特技」をもっているママもいて、その妙技に皆感心!見ているだけでなく、さっそく身につける子も・・・。参加人数は少なかったのですが、活動のはばが広がりました。わらをなってもリースの台ができることもわかりました。 | ||

|  |  |

こもまきのカッコイイやり方!田中さんから「男むすび」のやり方をおそわります。初めにわっかを作るんだね。・・・・最後に、輪(わ)の中にひもを通して・・・けっこうむずかしいね。家に帰ったらYouTubeでまたおさらいしようかな。 | こもがまきつけられたら、今度は案内板をとりつけます。「シュロなわをあなに通すからちょっと持って。これがあると木の腹巻きではないことがちゃんと伝わるね。「あ、これボクが前に描いたやつだ!」の声も。 | これが、新入りの「もみすり君1号」です。おもちゃではありません。手におさまりますがけっこう重みがあります。米作りのプロが米のサンプルの検査につかう器具(きぐ)のようです。まちがってえんぴつをけずらないでね。できません。 |

|  |  |

| さっそくもみすり君1号を使ってみます。ゆっくりまわしてね。入れるもみは少なめに。ローラーにはさまった時にかちゃかちゃいうよ。ゆすりながらまわすのがコツ。へえー!やはりボールとすり鉢を使うのより楽ちんね。とYさん。 | O君ママが何やら手を器用に動かしているようす。気づくとなわをなっているではありませんか。「なう」ってわかる? NOWじゃないよ。漢字で「綯う」だよ。むず!「そうそう、わらを2つに分けて持ち、それぞれ手のひらですり合わせ→↑ | るようにして、両方をよりあわせていくのよ。」かた足ではしをおさえながらやっています。絵になる姿。いけてるね。やり始めるとけっこうはまっていくよ。早くも、母親からのなわない の術、免許皆伝(めんきょかいでん)も間近か!? |

|  |  |

| わらを生かした新感覚のリースができあがりました。クズのつるもいいけど、わらもどくとくの風合いが。校舎うらでとってきたぶどうやムラサキシキブの実もあしらいました。ふつうにすててしまうワラも工夫しだいでは活用できそうです。 | あとからKさんももみすりに「参戦」。でも今日一日でとれた玄米は一合はないね。と久留島さん。日の出の会の時におにぎりにこれをまぜて作るのでお楽しみに。一つぶのお米をつくることの大変さをたっぷり感じることができました。 | みんなで記念さつえい。ご苦ろうさまでした。わらを家でかんそうさせて持ってきてくれた方、ソフトボールに、すりばちを貸してくれた方、つやひめ1号、脱こく太郎、もみすり君などの提供(久留島さん)ありがとうございました。 |

「お月見」と「お月見どろぼう」を体験しよう!2025 10月5日(日)2年ぶりに「お月見・お月見どろぼう」をおこないました。前日のそぼふる小雨がうそのように、と書きたいところですが、やはり秋霖(しゅうりん)の時期とあって、なかなかお月さまがすがたを見せません。でもみなさんの熱気が通じたのか、お月さまがすがたをあらわすしゅん間があったのはうれしいことでした。子どもたちの楽しそうにしている姿がたくさんあり、大盛況に終わりました。場所の提供、月の観察スペースの確保に力をかしてくださったN様には大変お世話になりました。またかざりつけ、お菓子の準備、望遠鏡のセッティング等、皆さまのご協力ありがとうございました。 (子ども19名、スタッフ/保護者28名、計47名が参加) | ||

|  |  |

| こんばんは、『 どろぼう 』をおもいっきりしてもらいます。もしかすると、けいさつの人がやってきて、つかまる子もでるかもしれません。それでもだいじょうぶですか?なきませんか・・・わたしはだいじょうぶです。大人だし、松せんだから。 | 出発が最後になった子どもたち。「ぼくはね、おいしいおかしもいいけど、やっぱり大事な大事な、つう〇〇う と いん〇ん をどろぼうするね。 えっ、とくりゅうか? じゃなくてただのぬすっと。ぼくはそんなにわるくはないよ。 | いそいそとどろぼうにやってきた二人。へー、すごい!くりだよ、くり。おせんべい1つとバームクーヘン1つ。まようなあ。どれがいい?これにしようかな?おいしそう。おだんごはさわっちゃダメっていってたよね。 |

|  |  |

あれ、かみしばいやさんかな?お月見クイズか。こたえはかんたんです。なんていってて、月ふたつをたすと、どうして「かんたん」になるんだろうねえ。しょうもないクイズね。 42回かみをおっていくと、かみのあつみが月まで、えっ! | みなさんが見ている月の大きさっていったいどのくらいの大きさに見えているの?A?B?それともC?この紙から2mほどはなれると、ほぼふだん見ている月の大きさと同じになるよ。あれーこんなに小さかったかな?というやいなや →→↑ | とつぜん左から声が「あっ、お月さまが見えている!!」もうとても短い間・・・19.2秒の月のちら見せだったかも?ちょうど持っていた五円玉をのぞく子も。小さいあなから見えたものは、わたしのキラキラかがやく未来だったかな? |

|  |  |

たくさんのサポ-トをしていただいたNさんより。私がみなさんと同じとしのころ、日本はせんそうをしていて、てきのひこうきがとんでくれば、すぐに学校から家に帰ったものです。今は平和でこんなに楽しい行事ができるなんてみなさんはとても幸せですね。 | これは小金井公園南の玉川上水のえん道からとってきたススキです。こうべをたれる稲穂(いなほ)ににているので。くきを切ったあとがするどく、じゃきをよせつけないから。くきの中にはかみさまがやどる。など、いろいろいわれますが。みなさんもっていって。 | Nさんが教えてくれた、ふしぎな 「ミステリースコープ」 つつから明るい電とうを左目で見ていて。右目はつぶっているんだよ。少ししてから、手のひらを右目の前にそえ、右目をあけると・・・!!見えてくるものはおそろしい手にあいた黒いあな! びっくりした! |

授業サポートトンボをよぶしかけ(草ぶね)をプールに入れよう 9月18日(木)大変きびしい残暑の中でしたが、3年生がひとクラス6個の草船をつくってみんなでプールに流しました。先週8日に体育館であった田中さんの授業で、多くのトンボをよぶ工夫についての話を聞いています。暑い日でしたが、その分トンボの活動もとても活発で、実際にギンヤンマの産卵のようすも多くの児童がじかに見ることができました。 (児童128名、教員4名・OB2名、スタッフ/保護者9名、計143名が参加) | ||

|  |  |

プールサイドに入る前になにやらもらっています。「ほら、探検隊からのプレゼントですよ。」草がかなり不足ぎみだったので、池まわりの、コナラ、クワなどののびた枝をおとしてくわえています。足りない「なら」「くわ」えるってことか。 | 各グループじゃんけんで草船をうかす人、メダカを放流する人をきめました。初めての「共同作業!」流す人のすぐ後ろに立たないでね。流す人が立った時に、ぶつかり、はずみでその人がボチャンするから、と先生からのご注意あり。 | なんと、ぼくたちの船は、根っこつきのツツジのかぶ(土あり)が二つも入っているよ。先生がとってもOKっていったから。ツツジの水栽培(みずさいばい)だ。来年の5月ごろに、プールサイドでツツジのお花見ができるといいね。 |

|  |  |

| ほらほら見て見て!!あそこには三つのギンヤンマのペアーが来てたまごをうんでいるよ。ペアになっていると、もう争うことはないみたい。オス1匹が横入りすることはあっても。暑いからか、とてもたくさんのトンボがきているね。 | このメダカの ち魚は、5月に皆さんがヤゴ救出した時にいっしょにとったもの。その後たまごを産み、それを少し育てたものがこれ。10年以上前からやっていて、このプールのメダカの命がずっとつながっているよ。と久留島さん。 | うわー、小さい!10年前のメダカのひ孫(まご)のひ孫のひ孫くらいかな?来年までこのプールでしっかり育って、また救出できるようにおいのりして流そうね。でもヤゴに食べられてしまう?ヤゴを食べるのか?どっちもあり?? |

|  |  |

メダカの ち魚を放流する時の注意、先生が実えんをまじえて説明中!しゃがんで低いところから水の中にしずかに入れてあげてね。もし、ち魚がコップにへばりついてしまったら、こうやってもう一度水を入れてからくり返すといいよ。とてもわかりやすい説明です。 | ギンヤンマのオスとメスをつかまえたので、ちがいを見てみるよ。はらの先を見るとオスはメスにひっかけるために二本に分かれていて、メスのはたまごをうむために先がとがった産卵管があるよ。体の色でもわかるけど、これでもわかるよ。と田中さん。 | パワフル!な隊員。かあちゃんのためなら、エンヤコーラ ヤブカラシ、ヘクソカズラ・・・フェンスにしつこくまきついていた、いつもはきらわれもののざっ草も、この時とばかりは、プールのエコアップに大きく貢献(こうけん)。宙にういてますが、超能力ではありません。 |

定例観察会 水遊び!・イネかり・ にじをつくろう 2025年8月30日(土)ことしは、暑さのためか、イネの成長が早く、ネズミや鳥などの食害をさけるために、8月中にイネかりをすることにしました。探検隊史上一番の「早場米(はやばまい)」のしゅうかくです。でも集合10時の気温はすでに33℃をこえています。このじょうきょうでまずヤルことはイネかりではないですね。そう、水遊び・・・でしょう!藤だなからのミスト全開!しゅわーーー。シュンカシュンカ、持ちこんだふんむ器に水を入れて圧をかけています。そして水をかけ合い、クールダウン ・・・ ととのいました! なんとも心地よい?!会の始まりになりました。 (子ども7名・スタッフ/保護者8名、計15名が参加) | ||

|  |  |

| がんばって作ったよ。これ見てください。夏休みの自由かだいです。ニジイロクワガタを標本にしました。オスメスのマークもしっかり入っています。田中さんにやり方を教わりました。足を整えるところがおもしろかった!と I さん。 | 虹(にじ)を見てみよう。赤、青、黄色がわかるよ。ほかには?オレンジやむらさきも見えた。よく見えるね。ところで、Kさんのママってレインボーママだよね? ん?にじの母ってこと。つまり二児の母ってこと。なあんだ。 | わーーい、松せんにかけちゃえ! うわーー。虫になったみたい。松せん虫だ!消毒してやれ、消毒してやれ。でも、この暑さ!もうぬれたもの勝ちですね。びしょびしょになった人も帰るころにはもうすっかりかわいていました。 |

|  |  |

からだが少しひえたところで、では始めます。夏休みもあと1日です。宿題終わった人? ハーーイ。(ほとんどの子)終わってない人 はーーい 小声で松せん!先生は宿題なんてないんでしょ。それがあるの。まあ明日がんばるよ。グッドラック | いねかりの前にネット外しをやりましょう。ネットをつけるのは大変だけど、外すのは意外とかんたん。せんていばさみではヒモはほとんど切れません!ふつうのハサミを使ってけっそくバンドとヒモを切っていきましょう。 | 去年今年とよくできたイネ「実るほど、首(こうべ)をたれる稲穂(いなほ)かな」 マウントをとる人、このイネさんを見習って?大人の作業。切るのはけっそくバンドとビニールヒモだけですよ。まちがってもアミは切らないでくださいよー。 |

|  |  |

言われたように、地面から4~5㎝のところをバシッって切ったよ。これがひとかぶ。米作りのプロが育てるとこれでおちゃわん一ぱい分はあるんだって。せん定ばさみを使うのは初めてだったけど、手を切らずに安全にできたよ。 | 虹(にじ)が見えるしくみがわかりました。白く見える太陽の光もじつは何色もの光が合わさったもの。このプリズムを使うと、もともとの色が分かれて見えてくるよ。さっきは水の小さいつぶがプリズムの役目をしていたというわけ。 (かく大画像→クリック) | とても暑い中、ごくろうさまでした。イネもこんなに!とれました。次回の活動は、みんなでお月見をしたあと、「どろぼう」をしにいきまーーす。「えーっどろぼう?」どろぼうがとくいな人?・・・いちゃこまるね。でもお月見の日はちょっと特別な日!幻の行事お楽しみに。 |

2025地区祭 夏休みももうすぐ終わり。2025年8月23日(土)上石神井小学校の校庭で、今年もにぎやかに地区祭が行われました。探検隊では、「こんちゅうまと入れ」「天然石すくい」「化石くじ」「物品はん売」のお店をだしました。1か月前、1週間前、1日前、1時間前、準備を着々と進めていただいたみなさん、ありがとうございました。今年は、昨年のように空もようも心配せずに、進められました。ただ、暑かったですね!でもその暑さをふき飛ばすほどのみなさんのパワーを感じるお祭りになったのは確かでした。 (子ども6名・OB3名・スタッフ/保護者17名、計26名が参加) | ||

|  |  |

午後4時始まりでしたが、ずいぶん早くからお店の準備に来てくれました。各種かん板、のぼりなどのとりつけから始まり、売るものをならべたり、まと入れの位置をきめたり・・・ 各お店の準備はOKですか?今日はみなさんも楽しんでやっていきましょう。と松せん。 | クラスメイトかな。こんなとこで何してんの?見てのとおり。うちのお店のせん伝マンだよ。照れをのりこえ、よびこみの声に力が入ります。そんなに大声だしてだいじょうぶ?OKノープロブレム。そんなすがたは、最後尾でなくて、まさに『最高美!』 | こんちゅうまといれ、わたしでもできますか?だいじょうぶ、できますよ。うーーんと前の線から虫のまとをめがけて、このまつぼっくりを思いっきりなげてくださいね。二ついじょうたおしたら光るリングを二つ、一つもたおせなくても、リング一つはもらえますよ。 |

|  |  |

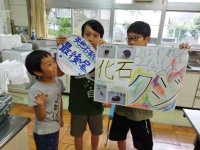

| 化石くじ。くじを引く指先についつい力がこもります。何賞かな?小さいのでいいからアンモナイトがあたらないかなあ。かなりの人気で多くの人がならび、レインボーも、三葉虫も貝もサメの歯も、みーーんななくなり、ナンモナイトになりました。 | おっ、DOMOTOの二人が応えんに?あっ、ちがいました。探検隊OBの二宮ブラザーズでした。ちょっと見ないうちにこんなに大きくなって。せが高いのでテント高所のかん板取り付けはお手のもの。準備からこん虫的あてなど、おそくまでお手伝いをしてくれました。 | オニヤンマの大きなペンダント、これつけていると本当に 蚊(カ) がよってこないんですか?うーーん、そうね、もしかしたらよってこないかもしれないってくらいのところかしらね・・・・・・でも、つけているだけでかっこいいと思いますよ。 では、一つくださーーーい。 |

|  |  |

時間が進んでくると、こん虫まと入れにもたくさん人が。まとあてのまつぼっくりは3つあるのでよく見てねらってなげてね。「よいしょ、と。中ごしのしせいで動き回るのが一番つかれるのよねえ。」長い間の店番をありがとうございました。おつかれさまでした。 | カブト、クワガタ。ケースを40個ほど用意したけど、もうラストの6個になりました。カブトムシのメスをゆびさして、「これ幼虫ですかあ?」って聞いてくる人がいるのでびっくりしました。そういう人にはやさしく教えてあげますけど。 | ねえ、見て。きれいでしょう。リングをつなげていくと、けっこう明るいよ。光るリング、ずいぶん集めたね。数えてみると、50円100円150円・・・たくさんやってくれてありがとう。ダンボールの中のリングも最後にはなくなり、めでたく閉店! |

臨時作業田んぼゾーンあみかけ・地区祭準備 (子ども4名・OB1名・スタッフ/保護者12名、計17名が参加) 2025年8月9日「今日は暑いので、休けいをしっかりとりながら、水分ほきゅうもわすれずに作業を進めていきましょう。」というまつせんのあいさつで始まりました。せっかく実ったお米を食いあらしに来るふとどき者がいる。鳥なのか、ネズミなのか、はたまた別のけものなのか・・・。なんと!その「真犯人(しんはんにん)」が今日明らかになろうとは、だれも思ってもいませんでした。午後からの地区祭準備では、売り物の確認、値札つけ、化石くじのくじ、宣伝用プラカードを完成させました。準備作業に参加してくれた隊員の皆さんご苦労様でした。 | ||

|  |  |

| 網と地面のすきまからネズミが入っていると思われるので、金あみを田んぼの内がわにおりこむようしてレンガでおさえましょう。すき間があれば、荒木田(あらきだ)土をぬりこめましょう。と久留島さんが言うやいなや・・・あーーっ、ね・ず・み・だーーー!の声⤴ | 声の主は毛利さん。見ると池の対岸を校庭の方に向かってネズミのチュータロウが疾走していくではありませんか。隊員は総立ちで追いかけます。金あみの中にとじこめてしまったら大変だね。(ネズミにとって食べ放題になるから!)つかまるはずもなく、チュー⤴ | タロウは、池の排水口の小さなあなから入り、ダイブして下へ。泳ぐ様子も上から見られました。そこから排水管を伝っていずこへかドロン。あっという間のできごとでした。写真は松せんがスマホでかろうじて撮影。さすが!チョローリとしっぽが見えていますよ。 |

|  |  |

| スズメさんうたがっていてゴメンナサイ!今までコメを食べていたのはまずネズミで間ちがいなさそうです。にげ道になっている排水口の内がわに金あみをはって、出入りできないようにしているところです。他のルートはないといいですが。 | レンガを30個ほど運んできました。けっこう重いです。「ドラムかん風呂」「ピザがま用」と大活やくのレンガです。これからあみが動かないようにおさえとして使われます。しばらくの間もんくも言わずおさえ続けます。えらい! | レンガで押さえ、荒木田土ですきまをうめると、最後の作業です。下の金あみと、上のナイロンのあみをつないでいるところです。はり金でつくった「はり」とヒモで、なみぬいしていきますが、けっこう根気のいる作業です。 |

|  |  |

| 今年の地区祭では、「鉱石すくい」と本物の化石が当たる「化石くじ」の二つを出店するので、ひくくじを作ってもらいました。三角くじをおるだけなので早く終わりました。化石の写真つきのかん板もできあがっていました。早く化石くじをひいてみたいなという声も。 | せん伝用のプラカードのうらにはる「しぜん探検隊」の文字を書いています。空いたところに星、流れ星、トンボやカブト、にぎやか!「こん虫まと入れ最後尾」のうちわも完成しました。あとは当日最後尾のお客さんに持ってもらうだけです。 | せん伝用プラカード、ついに完成です。昨年のは木製で重く、持って回るのも苦労しましたが、今年のはプラダンを活用しスマートで軽量なのができあがりました。これならせん伝まわりにいくもの楽しくなることうけあいです。 |

しぜん探検隊 セミの羽化の観察会2025 (子ども9名・スタッフ/保護者12名、計21名が参加) 2025年8月2日(土)台風一過、再び猛暑がもどってきました。善福寺公園でセミの羽化観察会が行われました。今年は、やたらニイニイゼミが多いゾ!アブラゼミの鳴き声がちょっと少ない気がする!「異変」が気がかりではありましたが、やはりいましたいました。うすみどり色に光る羽化さなかのセミセミセミ。ぎょっとした大きなクモが飛び入り参加、最後には「月夜の女神様」も大トリを華麗(かれい)に演出。かなり盛り上がった会になりました。 | ||

|  |  |

| まつせんのぼんおどりではありません。善福寺公園、石神井公園、井之頭公園、それぞれにているね。低くなった土地とその後ろにあるガケからわき水がしみ出し水源の池となり川になって流れるよ。東京の地図を広げてみると新しい発見があるかも、というお話。 | このセミの幼虫は??アブラゼミとミンミンゼミの区別はけっこうびみょうだね。ヒゲの太い方から数えて2番目と3番目が・・・手にとって見ると・・えーっ見えないなあ。プリントはこれも見えないなあ。おじ(い)さんにはちょいとつらいなあ。若い君たちしっかり見なさい。 | ほらほらちょっと高いところ見て!あおむけに頭が下になっていたのがゆっくりと起き上がっていくよ。トンボの羽化とにているわね。はねもだいぶのびてきて、これからさらにセミらしくなっていくよ。ちょっと時間をかけてじっくり見ていると虫の動きもよくわかるね。 |

|  |  |

太い木をのぼるヤモリ発見!私のプラケースにはすでにニホントカゲが入っているけど、これもいれちゃおうかな。ヤモリかわいいなあ。九州地方で ヤモリやトカゲのことなんていうか知ってる・・・?『かべちょろ』っていうんだよ。かべをつたってちょろちょろするから。 | まつせーーん!大あわてでよぶ声。どくグモ?発見。やたらでかい!でもだいじょうぶ。日本にはどくのあるクモなんてほとんどいないよ。つとむさんによると「アシダカグモ」。古い家にもいて、Gを食べてくれるありがたい益虫(えきちゅう)らしいですよ。 | 本日の大トリ、どこからもなくふらふらと登場「美しいだけじゃダメですか!?ビューティーミズリート」ダメじゃありません。オオミズアオの大撮影会のはじまりはじまり(byもうりさん)みんな「月夜の女神様」はうまくとれたかな?たしかに空にはこの日半月くらいの月が。 |

|  |  |

| こんなに大きな ガ 初めて見るよ。水色のパステルカラーがすてき。ビロードにつつまれたようなそのおなか、もふもふの羽。ちょっとさわらせて。上品な紋(もん)。女神様の風格を感じます。ガってお友達なんだ、こんなにきれいなんだ。知らなかった。 | しばらくオオミズアオと遊んだあと、近くの木につけてあげておわかれをしました。このガは口が退化(たいか)していて羽化した後はえさをとらないで1週間くらいで死んでしまうそうです。カイコもそうでしたね。美人はく命ってことですか。(絶滅危惧種Ⅱ類23区) | 手にいるのはセミの幼虫。ひとばんだけのペットです。家に持ち帰り、カーテンにつけて羽化のかんさつを楽しみます。羽化より先にねちゃわないでね。よく朝はセミを外ににがしてあげよう。次回は、8月9日(土)が活動日、23日の地区祭のじゅんびをするよ。 |

しぜん探検隊 夜の観察会2025 (子ども16名・OB2名、スタッフ/保護者24名、計42名が参加) 2025年7月19日(土) 探検隊夏恒例の「夜の観察会」をS学院の庭をおかりしてやりました。昼間の暑さが少しひっこんで、すずやかな風が木々の間をふきぬけていました。クワガタ、カナブン、カミキリムシ、アオドウガネ、カマキリ、ヤモリ・・・今年もたくさんの虫たちが隊員たちを待っていました。今年は、久し紫外線ライトを使ったライトトラップや土にうめたベイトトラップなど虫取りあみを使わない虫の集め方の紹介もありました。 | ||

|  |  |

18日 たーいへんぼく! 終業式の日にタイザンボクの木がとつぜんたおれました。探検隊でも花を観察したりその芳香をかいだりしたおなじみの木でした。根が上がってしまいみきにも大きな空どうができていました。人にケガがなくてよかったですね。 | あわおどりではありません。このあたりから下はけいしゃ地で、家は建てられないのでクヌギやコナラなどの雑木林がきせき的に残っていますよ。川のはばを広げるために 半分になってしまいました。ここをおり切ると田んぼが広がっていました。想像できるかな。 | さっそくコメツキムシをゲット! みんな手に手に持っています。すごいふっきんだよ。パキンパキンと手にそのしん動がつたわってきます。これだと30cm以上、はね上がりそうだね。樹液(じゅえき)にはカナブン、クワガタ、コガネムシ以外にも甲虫がくるんだ。 |

|  |  |

| じゅえきに集まる虫たち。カナブン、クワガタ、コガネムシ、ハナムグリ・・・カナブンとコガネムシのちがいわかりますか?園芸家がすぐつぶすのはどっち?Gも元気に走ります。GGGみんなで見ればこわくない?!からだのつやと走りの速さがちがいます。 | ほらこれ見て。クワガタの大あごがそのままころがっていました。ほかの虫か鳥にやられか?でもかたいあの大あごはどうしても食べられないのでしょうか。あごやむねのかたいところはのこして、腹(はら)(おなか)のおいしいところだけを食べるようですね。 | 今年も話題のアカアシオオアオカミキリ。ほらほら見て。りアじゅう組とクリぼっち組と、三角、いえ四角関係泥沼化で大変そう!などと声が。「クリぼっち」とは・・2011年ごろからネットなどで使われ始めた言葉。クリスマス夜にひとりですごす人のことらしい。 |

|  |  |

| 奥にいくと、ブラックライトを使って虫を集めるライトトラップが見えてきました。カナブン、アオドウガネなどの甲虫や小さなガなども集まっていました。虫には紫外線に集まる性質があることを利用しています。 | こよいはどんな虫を見つけることができたかな?クワガタ、アオドウガネ、カナブン、シロテンハナムグリ、コメツキムシ、カミキリムシ、ハグロトンボ、ヤモリ、コオロギ、カマキリ、ムカデ、ゲジ、ダンゴムシ、セミ、ゴキブリほか。次回は善福寺公園でセミの羽化観察会8/2夕にまた。 | 上石神井の地に残る貴重なみどりをバックに参加者全員で記念撮影!つゆの明けた西空はほんのりとあかね色の空間がのこっていてすがすがしい。夏宵一刻値千金(かしょういっこくあたいせんきん)なんて言葉はなかったかな。 |

定例観察会 顔合わせ会 見学ツアー 地区祭に向けて準備 2025年7月5日(土)まず6月に新しく入隊したお友達との顔合わせをしてから外に出て、トンボ池周辺からしぜん観察ミニツアーをしました。その後再び部屋に入り、来月行われる地区祭の準備をみんなでしました。 (子ども10名・スタッフ/保護者13名、計23名が参加) | ||

|  |  |

| 先月もうしこみをして、新しいお友達もあわせて、はじめての会なので自己紹介とかしてもらいます。自分の好きな場所とか好きな動物とか、探検隊でやりたいことなど自由にお話ししてください。 | 自己紹介。先月から入りました。よろしくお願いします。私がすきなのは、ヘビです。今日、かわいいヘビを手でさわらせてもらい超、超すきになりました。 さっき田中さんに見せてもらったスズメバチを見てハチが好きになりました。って声も。 | 次に、田中さんから石神井公園や三宝寺池のトンボ観察情報を聞きました。今やトンボの羽化の最盛期!(さいせいき)トンボを撮影したり、あみを持ったりしている人に声をかけて聞いてみるのが一番だよ!必ずやいろいろと教えてくれると思いますよ。 |

|  |  |

外に出たらさっそくかたばみずもう!くきをおって、中の糸みたいなしんを出すよ。お互いにからめて、引いてみよう。糸がきれたり、葉がとれてしまったらまけ!そぼくでもけっこうはまるよ。解散(かいさん)して、しばらくしてもまだ男子二人がやってたみたい。 | トンボ池かんさつ。やはりたも網がなきゃ!暑さ忘れるね。イヤ、やっぱり暑いか!かいぼりをした後、底まできれいに見えるよ。メダカのこどももつかまえられた。エビの小さなこどももとれたよ。オオシオカラトンボのオス、ゲット!イトトンボも見つけた。 | かんさつが終わったら部屋に入り地区祭の時に使うプラカードなどをつくりました。ポスカがたくさんあるので、七色使ってにじの字をカラフルにしたら、にじんだ、えっ?今何時?にじでなくてじゅうにじでした! |

|  |  |

| 字にかげをつけようと思うのだけど・・。こうして手を置いて影をつくってみると・・。ほうら、どこに影をつけるのかがわかるよ。さすが高学年!実際にやってみて考えるなんてすごい。キラキラの紙を昨年のものをリサイクルしているのも、グッジョブ! | 短時間でなかなかすてきなプラカードやかんばんができあがりました。「化石クジ」列が長くなるほどお客さんが来てくれるといいですね。 列の「最後尾」とても仕上がりも美しく「最高美」といってもいいでしょう。今年のプラカードはとにかく軽くできました! | 「ヒバカリ」またさわらせてね。かまれたら命はその日ばかり、からきたという名前ですが、毒はないそうです。エサはミミズやメダカ。プラケースの中にタコツボを入れてやったらその中にしっかりおさまっているとか。 |

定例観察会 池の水ぜんぶぬきマス!! 6月7日(土)は、1年に1回のしぜん池のかいぼりの日です。池の中の水をすべてぬいて、中の生き物や植物を調べたり、増えすぎたものをへらしたりして環境をととのえます。今年も、池の主といわれている大きなドジョウが見つかるでしょうか。 (子ども9名・スタッフ/保護者9名、計18名が参加) | ||

|  |  |

| つゆ入り前の青空にめぐまれて、半そで半ズボン!もうすっかり夏って気分ですね。きょうはたくさんつかまえるぞ!あみを持つ手に力がみなぎります。かたからかける厚手のタオルもイキな「探検隊スタイル」!すてきです。 | ほらもう見つけた。けっこう大きく育っているヤゴをゲットです。オオシオカラトンボのヤゴかな?今年の池はこの種のヤゴがとても多いようです。一方で、クロスジギンヤンマやギンヤンマは1匹も見つかりませんでした。 | 魚を観察。大きなモツゴかと思ったら、カワムツみたいですね。口の小さなモツゴとはちがって、ななめ上をむくように広い口がついています。これは、国内外来種といって、関西にいたものが関東地方にもすみつくようになったもの。と田中さん。 |

|  |  |

| これ、そこでひろったカラスの羽です。今はちょうど換羽期(かんうき)といって野鳥の羽がぬけかわる時期!なのでさがすと時々野鳥の羽が手に入ります。お習字のぼくじゅうを使い羽ペンにすると、けっこうしっかり文字が書けて楽しいですよ。と、Sママ。 | いましたいました。イトトンボのカップルが。草の緑と同化しているので、つい見落としてしまいます。これリア充(じゅう)トンボっていうんだよ、の声。リアル(現実の生活)がじゅう実している人は、ネットやsnsなどにかける時間が少ないんだって。へえーー。 | 少々のドロンコにはめげません。冷たさ、かおり、ヌボッ!ぬちゃぬちゃという快音、なめらかな感しょく、ハネ・・・もう五感をリアルにしげきするこの体験はなにものにも代えがたい貴重?!なものです。クセになるかはわかりませんが、なかなかやめない子ら。 |

|  |  |

| ポンプに吸い出され、もうほとんど水が池からなくなってきました。あみよりもこの巨大ザルの方が使いがってがいいかも。エンヤコーラ!オッカチャンのためなら・・・それでもまだまだあの池の主の巨大ドジョウ君はすがたを現しません。 | 池の主に会わずに今年のかいぼりが終わるのか、と思いきや。ついにK君&Nさんがやりました。とったどーーっ!!大きな池の主(ぬし)のドジョウをついにゲット。 大きさ17センチになろうかと。 みんながさわりにきたよ。ドウジョウ。 | かいぼりが終わり、気づいてみると通路もどろだらけ。あとかたづけもしっかり。手に手に道具をもってどろを流します。バケツ、水そう、あみ・・・きれいに洗ってほします。好天であっという間にかわいたのでとりこみ収納。おつかれさま。 |

しぜん教室 プールのヤゴ救出大作戦 5月17日(土)は全校によびかけて、探検隊によるプールのヤゴ救出を行いました。あいにくの雨にたたられて、実際の救出作業はできませんでしたが、それでもトンボのお話を聞こうと、たくさんの人が集まりました。田中さんのお話は、上小の池やプールにやってくるトンボのことに始まり、ヤゴの生たい、めずらしいヤゴ(トンボ)、美しいトンボ、生きている化石のヤゴ、飼い方・・・とてもたくさんのことを知ることができました。「じっさいにヤゴを飼育してトンボのことを知ることも大事ですが、加えて池や川など、自然の中のトンボの様子をかんさつすると、もっともっとたくさんのことを知ることができますよ。」の言葉が心にのこりました。 | ||

|  |  |

| 5月16日(金)ヤゴ救出の前日の準備です。夕方からプールの水量の最終調整、水草をあらって切ること、ペットボトルへの水入れ、カゴ、あみなどの用具確認をしています。高校生大学生の隊のOBも加わり、準備ばんたん。あとは明日の天気にかけるのみ! | 5月17日(土)ヤゴ救出当日片山校長先生もお休みのところ、わざわざかけつけてくださいました。「今日はあいにくの雨で中に入ることはできませんが、いろいろお話を聞いてトンボについて知しきをふかめていってくださいね。」 | 今から21年前の上小のプールには、ギンヤンマが1匹もいなかったのに、よく年には300ひきをこえる数がとれたのはどうしてだろう?それはプールの中のかんきょうがかわったから・・。ほかの種類のヤゴがすめるようになったわけがわかりましたね。 |

|  |  |

めずらしいトンボ・・・上小の池で見たのは、ヨツボシトンボ。東京ではぜつめつが心配されているトンボです。 美しいのはマダラヤンマ!青や黄緑色の美しい姿にみせられて長野の上田の町まで観察会に行ったら、わざわざ東京から!とおどろかれました。 | ヤゴを入れるボトルに水を入れています。ヤゴは水道水でも平気なんだね。家庭科室での勉強会がおわると、プールサイドで、希望者にギンヤンマのヤゴが配られました。「長く楽しみたいので、小さめのをもう2ひきください。」「しんぼう強く飼ってみてくださいね。」 | ヤゴをもらったら、さいごに水草を入れてもらってください。探検隊のママたちはまるでお祭りの露店のスタッフさんみたい。さて、もちかえったヤゴのようすはいかがですか?さっそくけさ(18日)羽化(うか)したという連らくがメールで入っていました。 |

トンボ池観察会 田植え体験、アオダイショウやオタマジャクシの観察、いこいの森の散さく、神学校の森の観察、巨大まつぼっくりひろい、草ずもうほか 2025年5月11日(日)、延期になった関係で少し参加者が少なかったですが、田んぼゾーンでの田植え体験、アオダイショウや、オタマジャクシの観察の後、今回は学校を出て上石神井いこいの森で「上石森部」のみなさんが用意してくださったという「ねりまの森こどもフェスタ」のクイズラリーを楽しみ、さらに神学校の森に入れていただき、生き物や植物の観察、地区祭のストラックアウトゲームで使うかもしれない大きな松ぼっくり拾い、草相撲などを楽しみました。 (子ども5名・スタッフ/保護者11名、計16名が参加) | ||

|  |  |

| すごくたくさんいるね。うじゃうじゃだ!松せんが家の池でうまれたたくさんのヒキガエルのオタマジャクシをもってきました。足が出ているかな?まだ?後足からだよ。なぜかしぜん池にこなくなったので放流するよ。かわいがってね。 | 久留島さんから田植えのしかたを教わります。素手でやるよ。ぐんては不要。三本指でイネの苗をしっかり持って真上から土にすっとさしこむようにして入れるよ。手をはなしそのまま上に手をひいて完了。間かくは20センチくらい。 | 水ぬるむ初夏。田植え日和のさつき晴れ。そのイネの植え方イーネー。あったかくてイネーむりをしている子はイネえな。これで少しは令和の米そうどうがおさまるといいのだけれど。ちょいとむりかな? |

|  |  |

| いこいの森の竹林に分け入ると、大人の太ももほどもある竹がにょきにょき。上石森部の方が、出てきた竹の子がのびた後にしるしをつけてくれていました。一日でこんなにのびるんだ!まさに破竹の勢いとはこのこと。びっくり実感! | 中島さんが竹の皮をみせてくれました。昔はこれでおむすびをつつんだり、おだんごをくるんだり・・・今でいうとラップかな。生の皮の中にうめぼしをくるみ、皮の上からそれをチューチューすって楽しんだよ、と田中さん。 | 神学院のおくにある大王松のところにいくと、 大きな松ぼっくりをたくさんひろえました。下を見ると大きなクローバー(オキザリス)が。ほうらもう見つけた。四つ葉のクローバーだよ。これで私もプリンセスになれるかも!? |

|  |  |

| クローバーで「草ずもう」。まずクローバーを根からぬくよ。くきのはしをおって、中からしんの細い糸のようなものをひっぱり出します。糸のはじをもってからませてたがいにひきあって勝負!あれれ切れちゃった。わたしのまけ。もう1回。 | 広い草原のオオバコを使って「草ずもう」。このじゅんびはかんたん!ひきぬいたオオバコのくきをからませて、ひっぱりあいます。やったー。松せんに勝ったぞ。時間をわすれてやってたらもうお昼になってしまいました。 | こんなにたくさんの大きな松ぼっくりをひろうことができました。しめり気をぬくためにかわかしておきます。地区祭のストラックアウトのゲームコーナーで使う分は十分にありますよ。このまましょう品にしたら、という声も。 |

授業サポート 3年生によるプールのヤゴ救出授業 (3年生とみなさんと探検隊スタッフ/保護者・OB17名が参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2025年5月6日(火) 連休最後の日の午前中、よく日にひかえたヤゴ救出の準備をしました。あいにくの雨!それでもカッパを着た7名の隊員が集まり、トロばこの名ふだの数やカゴの数かくにん、プールの水の量のちょうせつ、水道が使えるかの下しらべなどをやって準備完了! | 2025年5月7日(水) 五月晴れにめぐまれました。田中さんから注意を聞いていよいよ始まります。一番大事なことは何?そう、ケガをしないことです。青いところは乗りません。プールの中や手すりはすべるので、落ち着いて行動するよ。今日は、たくさんヤゴをつかまえてね。 | ほらほらカゴの中をよく見て。はっぱをどかすと、とても小さな動くもの発見。本当に小さいね。シオカラトンボのヤゴみたいだけど、そうかな。しましまの小さなギンヤンマのヤゴもいるよ。くねくねと動くイトトンボのヤゴも見落とさないでね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

水に入り、つめたくてびっくりしていた子も・・・ ほうら、ヤゴいるよ。見てごらん。入らないの?と聞くスタッフのジュニア隊員OBに・・・えっ、やっぱりつめたい、もう、むり! | ほらギンヤンマがもう二列目までいったよ。記録係って何がたいへん?うーん、つぎつぎヤゴがとれてくるのでおくれないように書いていくのがちょっとたいへんかな。でもやっててとても楽しいよ。あと風が強くふいてとばされそうになるのもきついね。でもがんばるよ。 | ついついさわりたくなっちゃうね。さわるの平気なの?もちろんだいじょうぶ。虫はみんな好きだよ。だんだんとれた数がふえていくのが楽しいね。ほら、羽根がはっきりと見えるのがいるよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| むねが緑に、せ中が赤っぽくかわってきているヤゴが2ひきいました。羽根もはっきりと見えます。昨日一日中雨だったので、羽化できずにいたのかな。からだの変化がおきはじめると、もうまっていられないのでしょうか。入れた木の枝をのぼり始めました。 | 先生:「今日の感想を聞かせてください。」→「いっぱいとれてうれしかったです。でもまだまだプールの中には取りのこしたヤゴがいると思うので、それもがんばってとりたかったです。」(そういう人は、ぜひ17日のしぜん探検隊の観察会にも参加してくださいね!) | 先生:よかったのは・・・やる前には「入るのどうしようかなあ」と迷ってのではなく、みんなが入っているのを見て、よし!自分もやってみよう!とチャレンジするすがたが見られたことです。何事にもチャレンジする心は大事ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤゴ救出の結果

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤゴ救出のための事前授業(探検隊スタッフの田中さん) 2025年4月28日(月)、5月7日にせまったヤゴ救出にむけて、探検隊スタッフの田中つとむさんが講師になり、「ヤゴ救出事前授業」が体育館でおこなわれました。お話やスライドショー、動画。3年生もみな真剣に参加していました。質問コーナーでも活発にやりとりがあり、飼育の上でのいろいろな注意について耳をかたむけていました。 | ||

|  |  |

| 田中さんから、まずトンボのからだ、種類、上小にくるトンボの一生、そしてどうしてヤゴを助けるのか?など、お話がありました。そしてヤゴクイズも。これはヤゴかな?いいえ、ヤゴじゃない。セミににているよ。そうだね。コミズムシっていうんだよ。これは?小さいけどイトトンボのヤゴでした。 | 「朝おきて、羽化したトンボがへやの中に見えないときにはどうしたらいいですか?」 →トンボは明るい方がすきなので、だいたいまどぎわとか、カーテンについていることが多いよ。見つけたらまどをそっと開けてあげると、そのうちにまどから外へ出ていくよ。 | 「うちではネコをへやで飼っているのだけれど、羽化したトンボを外へ放すのに、まどを開けるとネコが出てしまうのが心配ですが。」 →そうだね。それならトンボの羽根のつけねをやさしく持って、玄関から外へそっと出してあげよう。ネコの入らない部屋でかうのもいいね。 |

2025年度しぜん探検隊 はじまりの観察会 (子ども15名・スタッフ/保護者12名、計27名が参加) 2025年4月12日(土)、やわらかな春の日ざしの中で、新しい年度をむかえて初めての観察会をやりました。田植えの準備の田おこしや、肥料入れ、まわりの草取りからはじめ、しぜん池やプールの生き物の観察、新しくなった野鳥のエサ台のとりつけ(卒業生)、カブトムシのよう虫の観察などたくさんのことをしました。また、午後の話し合いの前に、みなさんが先日写した、上小の「わたしのお気に入りの場所」のフォトの展示をしました。ちょっとのぞいてみてください。 | ||

|  |  |

春休みはゆっくり休めたかな?もうトカゲは見たかな?アリは?アゲハは?プールに去年放したメダカ100匹はどうなったかな?冬の間見られなかったので心配ですが、ぜひ今日さがしてみてください。 | 田んぼの土をほりおこす作業がはじまりました。どろの下の方に新しい空気を入れこむかんじだよ。「ぶひぶひ、すふぁーー!」スコップを入れて土をかきまぜようとすると、へんな音がでるよ! | 古い根をとりのぞき、おおかた田んぼの土をかきまぜたら、ひりょうを入れます。パラパラ。発酵(こう)油かすです。ちょっとにおうけどききめありそうです。肥料分が流れないように水はしばらく止めます。 |

|  |  |

| 大事な机のちょうつがいが外れてしまったので、卒業生がさっそく修理作業をしています。松せんからヒントをもらいドリルも使わずに見事に元通りに。この前のエサ台つくりが生きていますね。さすが! | 北畠さんが家で養殖?しているカブトムシを観察用にもってきてくれました。水そうの中を手さぐりで幼虫をさがします。出てくる出てくる!かわいいなあ、大きくてプリプリで。ぼくの弟にしたいなあ。 | プールで観察。水もぬるんで、生き物が動きはじめたかな?ほらほらくねくねしているヤゴがたくさんかかっているよ。イトトンボのヤゴみたいね。大きいギンヤンマも見っけ。5月のヤゴとり楽しみ! |

|  |  |

| えんやこーらさ、どっこいしょ。ちょっとちょっと、私のアタマたたかないでよ。新しく作ったエサ台をしばりつける金ぞくのくいを打っています。クイが残らないように作業をしてください。 | 春の日ざしを背に、記念撮影。今日はけっこう体をうごかしてはたらいたね。あっ、図工室わきの木にある巣箱にシジュウカラが出入りしていたらすぐに教えてね。ライブ中継のカメラのスイッチを入れるから。 | 午後の話し合いの前後に「上小のわたしのすきな場所」の作品をこどもギャラリーに展示しました。照明が作品をうまくてらすように、、向きを調整しています。図書室にいくときに見にいってみましょう。 |

2024年度しぜん探検隊 卒業・進級を祝う会 2025年3月20日(木)、毎年恒例の探検隊の卒業・進級を祝う会が、行われました。初めは、卒業生からじゅんに1年間の活動をふりかえっての思い出を語ってもらいました。次にかねてから「とちの実プロジェクト」で苦労を重ねてアクぬきなどの準備を進めてきたものを使い、トチもちをづくりにちょう戦しました。もちをきねでついてその中にトチの実を入れさらについていきます。台や手にかたくりこをまぶし、まるく形をととのえます。はじめてやる人がほとんどです。縄文人さんからきっとたくさんのことを学べたことでしょう。そして、好きな具を乗せ、ピザパーティ!大盛り上がりでした。ごちそうさまでした。すすで真っ黒になりながらずっと焼き続けてくださった久留島さんとサポートのお父さんたち、トチの実の準備を長い間してくださった黒田さんはじめ、買い出しや会計、参加人数確認受付などをやっていただいたお母さん方、本当にありがとうございました。 | ||

|  |  |

| まず、6年生が思い出を語りました。最上級生として、いつも活動の中心にいてくれました。卒業製作が無事完成してほっとしているようすです。中学校に進学しても、またOBとして遊びに来てくださいね。ご卒業おめでとうございます。 | ほかのjr隊員たちからもひとこと。幻の原っぱでバッタがとれてうれしかった。石神井川の川遊びが最高!次は本当にウナギをしとめたい。ウナギなんているの? いるさぜったいにいるよ!と自信をもって松せん。来年もやりたいね。 | 初めての共同作業?!しっかり支えててね。少しついたおもちに、トチの実を加え、きねでさらについていきます。月のうさぎになった気持ち?ただつくだけでなく、中によせていくようについてね!とお母さんの声が。 |

|  |  |

ついたトチもちを最後に形をまるくととのえます。草もちならまるめたことはあるけど。同じよ、まるめるのだから。手にもよくかたくり粉をまぶして、それでもなんだかくっついてくるなあ。オレが好きなのかなあ?トチもちに好かれた男。 | 作業の合間をぬって、卒業生の卒業製作の紹介です。池にある鳥のえさ台がこわれてきたので新しいえさ台を2つ作りました。台と柱をつなぐのにドリルで穴を開けて、ネジどめするところなど苦労したけれどけっこうがん丈なのが完成。 | これ見てください。どちらにも3年前に探検隊でしこんだ「かきしぶ」がぬってあります。くさりにくいようにです。いい色しているでしょう。自然の色です。ほかには、鳥がやってきてとまれるように2本の止まり木をつけてあります。 |

|  |  |

とにかくトチの実ってどんな味がするんだろう?トチの実だけを試食しています!時間がたったフライドポテトみたいな・・口から鼻にぬける香ばしい?味。ビミョウって声も。どくとくな味わい。しぶい大人の味ってことかな。 | ピザの上に好みの具をいっぱいのせてるよ。バナナonバナナ、チーズonチーズだ!みどりの葉っぱは何かな?これバジル。バジルを取りにハシル なんて?いやーーー、たくさん食べられるね。どうせなら夕飯の分までいっちゃおうか! | みんなが帰ってもまだまだピザがまのたい火レンガは熱々!かげろうも見えている。かまをばらしてさましているよ。まさに解体レンガダム!レンガは1つ4キロくらい重さがあるね。おそくまでかまのかたづけをご苦労様です。 |

しぜん教室 3月1日(土) 天気の話と実験、野鳥レストラン(Ⅲ)、好きな場所撮影、卒業制作、ほか いよいよ暖かい春がやってきました。気温20℃にもなる春びよりの中、たくさんの活動をすることができました。、まずは松せんの天気のなっとく講座!くもを実際につくってみる二つの実験をすることで、かたちをかえる水じょう気のふしぎや天気の変化に目をむけるきっかけになりました。その後、こどもギャラリーにかざる『わたしの好きな場所』の写真をとりにいきました。次は、池やプールまわりの自然観察、6年生は卒業制作など並行して行いました。電気ドリル、ドライバ、ノコギリ、金尺(かなじゃく)・・・工具になれるいい機会になりました。 (子ども13名・スタッフ/保護者13名、計26名が参加) | ||

|  |  |

| 雲ができるためには、あたたかい空気とつめたい空気がぶつからないとダメだよ。上にすい上げられるのが低気圧、したに降りてくるのが高気圧っていうわけ。(こういう「学習かんばん」いつまでたってもすてられないんだよねえ) | これからこのペットボトルの中に雲をつくるよ。下は、ハワイのような温かい海(お湯)上はシベリアのひえひえの空気(保れいざい) あっ、もやもやが出てきた!これが雲ができるしくみね。なーーるほど。これなら家でも実験できそうね。 | いろいろとある木の板やタル木を組み合わせ、どんな仕上がりにするかイメージをつくります。野鳥のエサ台、こんなに高くなくてもいいかな?池まわりは、ネズミが出るので、ネズミ返しでもつける?あと、野鳥のとまり木もつけたいね。 |

|  |  |

| これから、エサ台の板のまわりのわくになるところを切り出すよ。木にすい直に線を引くにはこの金尺(かなじゃく)を使うといいよ。こうやって木に引っかければ、いっぱつで書けるというわけ。木工作の必じゅ品だね。と田中さん。 | ついに、エサ台の板を、作ったわくを入れてみることに・・。うまくはまるか??緊張の一しゅん?でもないか。うわっ、入らない。でもだいじょうぶ。まかせて!木ねじをゆるめて微調整(びちょうせい)するよ。ほら入った。さすが。 | ほらほら見て、ギンヤンマノヤゴだよ。もうこんなに大きくなっている。池まわりの自然観察タイム。池の中をさらうと、小魚、エビ、ギンヤンマのヤゴもけっこうすくえました。あみを持つと、もう時間を忘れて生き物とたわむれています。 |

|  |  |

うわーーーっ!にがっ!池まわりの春さがしで、フキノトウをたくさん見つけました。それを生で食べようというわけです。こりゃたまらん!もってきた水とうの水で苦みをうすめるの?春さきのほろにがい?でなくて、もろにがい経験!? | 野鳥レストランにエサを入れるのも3回目になります。3月に入り、自然のエサもだんだん増えてくるので、今日でレストランも最後になるでしょう。お米もミカンも高いけど、飛んできてくれる野鳥のためなら、エーンヤコーラ・・・ですね。 | 最後にお楽しみ実験!圧が下がり雲ができる様子をコーラで見てみよう。せんぬきははしっこの方をもってイッキに・・・あっ雲が見えた。実験後はもちろん〇〇。久留島さん、貴重な「教材」提供を有難うございました。シュッ!爽快 |

しぜん教室 野鳥のレストラン(Ⅱ)、火山の実験、こも外し 2025年2月1日(土)、明日は節分。早いもので寒がもう明けます。東門のウメのつぼみもだいぶふくらんできました。朝、その木にジョウビタキのメスがとまっていました。エサが少ないこの時期に2回目のレストランを開店しました。その後、火山のクイズと噴火の実験をしました。東京都にもランクAの火山が3つもあることも知りました。最後は、秋にとりつけた「こも」をみんなで外しました。さて、今年はどんな生き物が出てきたでしょうか? (子ども10名・スタッフ/保護者6名、計16名が参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 家からもってきたエサをおきます。エサ台がいっぱいになってしまったので、池のまわりにある大きな石の上におくよ。これは菜っぱとお米。菜っぱは食べやすいように、手でこまかくしてあげるよ。 | みかんにお米。うちはもち米があまったので大サービス!これだけあればしばらくはもつと思うよ。さっそくメジロのつがいが、ウメの木を伝って、やってきました。メジロとウメ、絵になるいいとりあわせですよ。ウメがさくのももうすぐです。 | 富士山のふん火のことを聞いてから、コーラにアメを入れて、火山のふき出す力を観察しました。ふん火にそなえ遠くで見守ります。コーラが『どろどろのよう岩』、せんを開けると出てくるあわが『火山ガス』、しくみはそっくりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 火山ばくはつ・・さっ、にげろ! にげるくらいなら最初からやらなければいいのに!?よい子のみなさん、コーラは食料品ですから、遊びに使わないようにしてね。またばく発などキケンがあるので必ず大人といっしょにやりましょう。 | こもを外してヒマラヤスギのみきをくまなくさがします。くぼみにしっかりはまっているマツカレハの幼虫発見!Hさんママは目がいいですね。ほどなくして、だれかがG(ゴキ・・)も見つけました。いつもはよくいるクモは少ないみたいです。 | ヤモリ(家守)がいるよ。冬には家を守らずに、こんなところで木を守っているのかな。それだとキモリだね。その後の話だと、そのヤモリは、レストラン(エサ台)に連れていかれたとか。調べてください。この時期ヤモリをたべる鳥? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ピンセットで小さな虫ものがさずつかまえます。ことしは、見つかる虫はかなり少ないね。この1月はあたたかな日が多く、もうこもから出てしまったのかな?それともこもを毎年まくことでそのこうかが出てきたとするのも一つの考えかも? | これが見つかったヤモリ。ぬくぬくとこもの中で温まっていたのにごめんね。中から見つかることが多いです。九州地方でこういう形の生き物をなんて呼ぶか知ってる・・・?『かべちょろ』 。トカゲなどもそう呼ぶみたいです。 | ミーティングで。いよいよ、あくぬきをしたとちの実と、もち米をまぜてふかし、きねでついて「とちもち」を試作。手ぎわよくまるめる久留島さんに皆、見入っています。アップでとらなきゃ!試食。そぼくな味に皆ほっこり。3月は期待してて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

調査の結果

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

学校の屋上から上石神井の日の出を見る会 2025年1月18日(土)昨年は、天候が悪くできませんでしたが、今年はかなり寒い日でしたが、晴天に恵まれて屋上から日の出を見ることができました。また日の出と反対側の富士山にも白銀の末広がりのワンピースに少しずつ少しずつ紅がましていくようすも楽しむことができました。 (子ども49名・スタッフ/保護者61名、計110名が参加) | ||

|  |  |

| 受けつけの準備完了!開門から受付までの時間が短かったので、前日のうちに机を運んでおきました。校長先生から朝のごあいさつです。家を4時半に出られたそうです。学校にはじめに来てかぎを開けてくださいました。 | みんな元気に屋上にのぼりました。空気はキンキンに冷えています。校長先生や副校先生も参加されました。松せんから、太陽が見えた時こくやその方がくをよそうするクイズが出されました。君はあたったかな? | 早く顔を出さないかなあ。雲が少しあるからちょっとおくれるかもね。待っていると、よけいに寒さがジンジンくるようです。 <皆さんの感想から> なかなかできない体験が身近にあるのはうれしいです。 |

|  |  |

6時57分。ついに太陽がすがたを見せました。太陽のすぐ左に見なれた建物がありますよ。<皆さんの感想から>数年参加できず今回が初めてです。朝日も富士山もよく見え、うれしかったです。よいながめです。空も広く感動しました。 | みんなで朝日をバックに記念写真!太陽さんも皆のことをやさしく見守っていますよ。 <皆さんの感想から>みんなでわくわくと日の出を待つ時間が楽しかったです。毎日のぼってしずんでいる太陽ですが、こうやって皆で見る体験はとても貴重だと思います。 | あおげ!あおげ!火に新しい空気を送るうちわ娘、元気に登場! 火を見ていると、なんだか落ち着くね。大昔の狩猟(しゅりょう)時代から受け継がれてきたDNAが目ざめるからかな。えっ、オレは原始人じゃあないぞ! って。 |

|  |  |

七輪(しちりん)って暖かいね。ここにいると動くのがイヤになるよ。なぜ七輪というのか?七つのあなが底に開いているから?七厘の重さ(それともお金の単位)の炭でそこそこ使うことができるから湯局局よくわからないみたい。 (会終了後の隊員限定活動) | トンボ池のほとりになっている夏ミカンの果汁をしぼって「あぶり出し」をやりました。近ごろは炭火がないので、なかな楽しむ機会もありません。思い思いの絵などをかいて遊びました。「松せん、ラヴ!」なんて書いたのだあれ? (会終了後の隊員限定活動) | ♪ シャボン玉とんだ、屋根までとんだ・・・ しゃぼん玉をたくさんとばしています。火をたいているそばでとばすと、その動きで空気の動きがわかるようです。小4の理科の学習かな。みんなで火をかこんで楽しいひと時をすごしました。 (会終了後の隊員限定活動) |

野鳥のレストラン開店・クヌギの散髪 トチの実のアクぬき体験 (子ども6名・スタッフ/保護者12名、計18名が参加) 2025年1月11日。年が明けて、初めての観察会です。寒中ですが、陽だまりはけっこう暖かな日でした。3つの作業を並行して行いました。初めての体験は、トチの実のナラ灰によるアクぬき作業。「トチの実プロジェクト」により年内から地道に進められてきた作業もいよいよ大づめです。冬季は自然のエサが不足するので、みんなが持ちよったエサをセット。5本のクヌギの枝おろし、けっこう分量ありましたね。ご苦労様でした。尾崎さんご協力ありがとうございました。 | ||

|  |  |

まず、今日は鳥のえさ台のセットから始めます。これは、うちにあるヒエやアワ、昔のペットボトルには、ずっと口が大きくエサの出し入れにちょうどよいのがあったよ。えっ、松せんの家はヒエやアワを食べてんの? 松せん 「・・・・・・」 | みんなミカンやカキ、お米など、持ちよったものをエサ台にセットしていきます。持ってきたお米をついほおばる子もいました。毒見ですかね。くだものは高いのにごちそうさまです。野鳥たちにかわってお礼をいいますね。 | たくさんもってきてくれたのですぐにエサ台がいっぱいになってしまいました。そこで、木にミカンをわ切りにしたものをつき通しています。細い枝だとゆらゆらして食べにくいのでそこそこしっかりした枝をさがしています。バードファースト! |

|  |  |

| 散髪(さんぱつ)したのは、クヌギ5本、イチジク1本。けっこうな量になりました。落ち葉はたい肥おき場に、枝はふんさいして、カブトムシなどの飼育にまわします。枝がかわいていると日の出を見る会のたきぎになるのになあ。 | 切った枝のしょりは、このふんさい機が大活やく!次から次へと枝を上から食べて、細かくしてくれます。ちょっと太いとウンウンいいながらも最後にはしっかりと細かくなったチップが下に落ちていきます。が、タイヘーン! →右へ | 今まで調子よく動いていたふんさい機がついに動きを止めました。つまったのでしょうか。松せーーん!さかんに歯と歯の間かくを調整し、ヘビのようにつまった枝を取り出し、見事に復活!さすが技士。やはり今年はへび年でした。 |

|  |  |

| トチの実プロジェクトのメンバーが下しょりして持ちよったトチの実をまず1時間ほど煮ます。なんだか栗(くり)みたいないいにおいがする。アクぬきの前にちょっぴり試食を。すると口に入れてからしばらくたってからじわーーんとえぐみが。 | いよいよアクぬきの作業です。お湯でといた貴重なナラの木灰10kgの中にトチの実を入れていきます。あんこをゆるくしたくらいの木灰の汁です。灰汁と書いて「アク」と読みますね。灰汁(アク)でアクをぬくとはこれいかに!? | 二つのトロばこに分けて作業です。トチの実を木灰のあんこによくからめていきます。これを一ばんねかせて、明日は実を取り出してうす皮をむき、また洗います。さて、3月にはどんなトチ餅(もち)ができるのか楽しみですね。 |

しぜん教室 自然の素材でオリジナルリースを作ろう! (ねりま遊遊スクール) (子ども45名・スタッフ/保護者45名・先生方2名計92名が参加) 2024年12月7日(土)先日のつるとりでとってきたリースの台を持ち寄って、上小体育館でリース作りをしました。ほかの学校から参加した人も入れて総勢90名以上の人が楽しみました。隊長の校長先生もお休みなのにかけつけてくださいました。みんな世界に一つしかないオリジナルのリースをつくり上げ、体育館をあとにしました。もうかざりましたか?きっといいクリスマス、お正月がくることでしょう。 | ||

|  |  |

前日準備(1) 夕方からリースづくりの準備をしました。お借りした卓球台やテーブルにきずやよごれをつけないように、段ボールでおおい、さらに新聞紙をはってガムテープでつけます。グルーガン50台分の配線も前日にできました。 | 前日準備(2) 資材小屋からカゴやかざりの箱を運びます。数が多いので大変です。それを仕分けしたり、とどいた花や実の長い柄を切って長さをそろえたりします。名前のふだを書いてつける作業もあります。お話ししながらやるので楽しいですよ。 | 10時開始!今日は、おとなりの学校の人もきているのでなかよくやりましょう。グルーガンって使ったことある?やけどに注意ですよ。最後にアンケートを書いてくださいね。はやくやりたい気持ちをグッとおさえて、みんな最初のお話に耳をかたむけます。 |

|  |  |

わたしたちが取りにいく番だよ。あれ、クリみたい!トチの実だよ。食べられるの?今お母さんたちがその話で盛り上がっているみたい。リースにどうやってつけようか。グルーガンでたっぷりののりでつけてあげればつくと思うよ。 | シダーローズが本当にバラの花みたいできれい。気に入ったので台につけてるよ。お母さんがグルーガンのお手伝いをしてつけてくれるので作業がけっこうすすむよ。お母さん、やけどをしないようにきをつけてね。 | 来年の干支(えと)のヘビをイメージしたリースを作っているんだ。目は、赤く着色されたドングリを使ったよ。ヘビのからだを針葉樹の葉を使ったのでボリュームもでて見ばえがするね。テーマがしっかりしているリースってすごいね! |

|  |  |

そろそろ出来上がりかな?ハイ。今日リース作りをしていて何か気づいたことってある? そうだなあ。技術とセンスがあれば、まあなんとかそこそこのものが完成するってことかな。そうだね。センスがないのはナンセンスっていうものね。 | 終わった子たちが、ビッグリースを作りました。(大きくてビックリース!?)台が大きいので、かざり物も大きいのがいいわね。アジサイのかれた花を使ってくれてありがとう。もうだれにも使ってもらえなくてハイキかと・・・(涙!)池そばの小屋にかざってあります。 | 最後に参加者全員で記念写真をパチリ!子供たちめいめいがもっているリース、本当に立派に見えますね。子供たちのサポートご苦労様でした。また片付けを終了後まで手伝っていただいた保護者のみなさん、ありがとうございました。おつかれ様でした。 |

つるとりをしよう(リースつくりの準備) (子ども49名・OB5名、スタッフ/保護者52名・計106名が参加) 2024年11月23日(土)木枯らしが吹いていましたが、日差しがたっぷりある中、3丁目にある学校の裏手でつる取りをおこないました。12月の「リースづくり」に向けての準備です。つるがへいの向こう側からすがたをあらわすと、みんなむらがるようにしてそれにとりついてひっぱっていました。うんとこしょ、どっこいしょ、それでもつるは・・・!一人の力は小さくても、多くの人で力を合わせると、すごい力を出せるんですね。みんなのパワーは、つめたい北風をふきとばさんばかりでした。思い思いの大きさのつるを巻いてリースの土台をつくって持ちかえりました。リース作りは12月7日(土)です。それまでかざりになりそうなものもいくつかそろえておくといいですね。 | ||

|  |  |

受付がはじまりました。出席確認と集金、スタッフのお母さんたちがいそがしそうです。ワンちゃんもならんでいます。うちのピンデコも参加したいのですが・・・!?。 | つるとりの場所についてすぐやったのは、カラスウリの実をとることです。高枝ばさみは、ハサミが動くタイプより、ひもで刃をひっぱるタイプの方がうまく切り落とせるようですよ。 | ひっぱれ、ひっぱれ。♪ 一人の小さな手、何もできないけどそれでもみんなの手と手が集まれば、何かできる、何かできる ♪ って歌がありました。(古っ!) |

|  |  |

| うん、うん、うーーーん!がけに入った「つるひきずりおろし隊」心をひとつにしていますね。全く同じかっこうで、太いつるおろしに。いどみます。 | 急な坂なので、足をふんばるのもままなりません。根を切る、つるをおろす、高いところのつるを切る、下に運ぶ、うまく連けいしてグッジョブ! | やはり、このくらい太くなきゃ!来年もこれでぶっとい幸せをゲットだね。太いとその分まいていくのが大変だね。自分がまかれそうだよ。 |

|  |  |

| 二刀流そうじ隊!進んで用具を持ち出して、辺りをきれいにする少年。左手に持っている竹製のほうきは何とよぶのか知ってる?? 竹熊手でした。 | まとめのお話。くねくね動くスズメガの大きなさなぎの紹介も。手元のまいたつるをビニル袋に長く入れておくとかびることがあるので注意してね。 | つるとり記念写真をぱちり。特に中のがけにはいって、つる降ろしをしてくれた方、おつかれ様でした。では来月7日上小体育館でお会いしましょう。 |

田んぼゾーンで収穫したイネを玄米(げんまい)にしよう (子ども5名・スタッフ/保護者9名・計14名が参加) 2024年11月3日(日)前日の大雨がうそのような秋晴れの中で、とれたイネの脱穀(だっこく)・もみすり作業と、校庭西側の松の木へのこもまきをしました。毎年この時期に同じ作業をしていますが、今年は、もみすりの後のとうみ作業(すったもみや脱こくした米粒から風の力でもみがらや、わらくずなどの不要なものを取りのぞくこと)を久留島さんが開発した「ダンボールとうみ つややひめ1号」 が登場!作業のこうりつ化をはかりました。だっこく、もみすりを何度もくりかえし、お米が食べられるまでの苦労を身をもって実感できたことでしょう。今晩は白いお米の味がちょっぴりちがって感じられるかもしれませんね。 | ||

|  |  |

| 松せんからお米の話を聞いてからさっそくだっこくから始めました。腰がはいっているね。いいぞ。イネは少しずつ入れて。このだっこく機は、過去に息子が作った「夏休みの宿題」だよ。もうだいぶ使って歯がくたびれてきけど。 | だっこくしたもみをすりばちとソフトボールで力強くすりあわせるよ。この作業だれといっしょにやるの?おじいちゃんとだよ。なぜ?「祖父とボール」だね。けっこうつかれる。もう3回もくりかえしたらくたくたになったよ。 | もみすり作業ととうみ作業をいっしょにやるとこういう感じになるよ。息をすう、ふきかけるタイミングをまちがえると、もみがらをすってしまうので注意!少しずつ玄米(げんまい)の色になっていくのが楽しみだね。 |

|  |  |

| こんな小道具も便利に使えますよ。ハンディファンでとうみ作業です!けっこうもみがらが思うように飛んで、二つの作業がいっぺんにできてしまってごきげんですよ。とりきれなかった分は、つややひめ1号にまかせればいいね。 | これから入れるよ。これがスタッフの久留島さん新開発のとうみ機「つややひめ1号」。ダンボール、うけボックス、投入用ボトル、せん風機の部分からなっています。洗練されたシンプルなつくりとフォルムが秋の陽に映えます。 | とうみ機を通すと、わらくずやすったもみがらと米が分かれます。うけボックスを取り出して、すった米(玄米)を入れるビンにうつします。5人でやってもまだこれだけ!でも、少しずつ少しずつですがまちがいなくたまっていきます。 |

|  |  |

イネのだっこく、もみすり作業が終わると、次はこもまきです。マツカレハなどのマツにつく害虫や冬ごしをする虫の調査ために毎年行っています。探検隊のOB作成のかん板を大事にとってあったので再利用 しました。 | 最後のまとめ。大変なお米づくりの作業ご苦労様でした。これがみなさんがつくった玄米です。出来上がりはこのビン3分の2くらいだと予想した子がいましたが、だいたい半分くらいでしょうか。2合はありそうですね。 | 最後に「こも」をまかれた松の前でパチリ。晴天であせばむくらいの日になりましたがみんなよくがんばりました。作業のため、すりばち、ソフトボールなどの手配、収穫イネの保管をしてくださった方々ありがとうございました。 |

特別企画『まぼろしの草原』で虫さがしをしよう (子ども14名OB2名・スタッフ/保護者13名・計29名が参加) 2024年10月12日(土)あせばむほどの晴天の中、上小となりの「まぼろしの草原」(12月からマンション建設予定地、建設会社から許可済)で、虫探しをしました。トノサマバッタ(多数)イナゴのなかま、ショウリョウバッタ、オンブバッタ、クビキリギス、ナミアゲハ、アオスジアゲハ、キチョウ、ナナホシテントウ、ヒラタアブ、アシナガバチ、ギンヤンマ、アカトンボの仲間(アキアカネ)、ウスバキトンボ・・・など多くの虫に出会うことができました。子供たち(大人も同じ)の補虫網をふりまわして走り回るようすから「虫取りの本質」を見た思いがする、といった感想も聞かれました。数か月のうちにとつぜん現れた「まぼろしの草原」こんな経験が上石神井でできるのも、これがまさに最初で最後のことになるでしょう。 | ||

|  |  |

| もしもツアーズ!?かな?はい、私の旗(虫取りあみ)のあとについてきて、ここから中に入りますよーー。ほらほらフライングはダメですよー。私がご案内しますから。とにかく広い草原で、気持ちいいですねえ。 | トノサマバッタをついにゲット。こんなに大きなバッタをつかまえたのは初めて。、必死に走ったよ。あみに入ったときは、やったー!と思った。バッタ君のお顔を見てびっくり!これが仮面ライダーのモデルなんだね。 | W君のすばやい網さばきでつかまえたギンヤンマだよ。プールで見ることが多いけれど、広い草原にもいるってことは、エサになる小さな虫をこんなところでもとっているってことだね。ほかのトンボもけっこういたよ。 |

|  |  |

| これがセイタカアワダチソウだって。侵略的(しんりゃくてき)外来種、や要注意外来生物ですが、ぜんそくや花粉症の原因になるというのは、どうもぬれぎぬのようです。よくにているブタクサが犯人とのことです。 | アオスジアゲハをつかまえたよ。きれいねえ。るり色がなんとも美しいチョウ。とてもすばしっこくとぶので、なかなかつかまえられないあこがれのチョウだった。プール東の家にあったクスの木によくたまごを産みにきていたよ。 | お母さん、これつくだににならないかなあ?そうね。でもトノサマバッタのつくだにって、あまり聞かないわね。これからコンチュウ食が見直されてきそうだから、考えていかないとね。今、スマホで調べ中! |

|  |  |

| まさにギュウギュウ。バッタ天国、いえバッタからすればバッタ地ごくかも?バッタって共食いするの?スズムシにカツオブシやるので、バッタもするのでは?来られなかった松せんに見せてあげたいなあ。宅配で送ったらどう? | 皆さん、こんなにたくさんとれました。この かわいいトノサマバッタをぜひ持ちかえって、飼ってみましょう。入れ物に土を入れてたまごを産ませてみましょう。エサは、細長い葉のイネ科の草ですよ。たまごは来年になってかえります。 | 最後に記念写真をぱちり。こんなに広い草原の中でとるのもこれが最後と思うと、とても貴重なワンショットに思えてきます。はじめの計画から、建設会社との交渉まで速やかに進めてくださった久留島さん、ありがとうございました。 |

トンボを呼ぶしかけをしよう (3年生児童と先生方・保護者/スタッフ11名が参加) 2024年9月12日(木)2.3校時、日ざしが強く残暑のきびしい日でしたが、みんな暑さにもまけずにトンボのさんらんのサポートをする草かごをプールに流しました。多くのトンボがすでにプールにやってきていて、さっそく投げ入れた草かごにトンボがとまったりする様子も見られました。 | ||

|  |  |

| グループごとに思い思いの草かごを作り、プールサイドに運んでいます。私たちのつくった草かごにトンボがきてくれるといいなあ。ついつい小走りになってしまいます。 | これからプールに草をいれるけど、その意味をよく考えながらやるといいね。と、探検隊の田中さん。1週間前に体育館で学習したから、オーライ!まかせて。わかってるさ。 | これからメダカを放流してもらいます。このメダカは5月の救出でみなさんがとったものがたまごうんでふ化し、それを大切に育てたものだよ。来年再来年とその命がつながっていくよ、と探検隊の久留島さん。 |

|  |  |

| 水に草かごをうかべるしゅん間。しずまないかなあ?でかいペットボトルが2つもついているからだいじょうぶだよ。草もちょうどよく水に半分つかっていていいんじゃないかな。 | 草かごを流したあとは、メダカの稚魚(ちぎょ)の放流です。おーーい。元気に大きくなるんだよーっ。生まれたヤゴのえさになるのか、それとも小さなヤゴがメダカのえさになるのか・・。どっちが多いと思う? | 3年生のやることは、これで終わりではありませんよ。今まで学習したことを来年ヤゴ救出をする2年生に伝えるという大事なことが残っていますよ。と担任の先生。(新式カメラ持参の浦さん撮影) |

トンボ釣りをしよう・イネの刈り取り作業 2024年9月7日(土)まさに今がトンボの季節。上小のプールにやってくるトンボをつりざおでつってみることにしました。メスのギンヤンマをあらかじめつかまえてつり糸に結び放ちます。それを見てオスがやってきて、つかまえることができるでしょうか。また本物のメスの代わりに、モール等で作ったもけいではどうかも確かめました。その結果はいかに・・・? そのあと、例年よりちょっと早めの稲刈りをしました。もうすでに首(こうべ)が十分に垂(た)れていたし、昨年のような動物による食害をさけるためにも早めの刈り取りが望まれたからです。その他、イネの保護の金あみかたづけ、水草の水洗い、「ほんもののシミ」の観察など、たっぷりの活動ができました。 (子ども13名OB2名・スタッフ/保護者14名・計29名が参加) | ||

|  |  |

| こうやってつり糸の先にメスのギンヤンマさん(もけい)をつけてさおをゆらしていると、オスが見つけて近づいてくるかも!!左は、松せんの教え子(30年ほど前)さん(姉妹)+少年2名。はるばる世田谷から参加!うれしいですね。 | これが伝説のなんちゃってギンヤンマさん4匹。(田中さん作成)モールで自作したもの。既成の「オニヤンマくん」をギンヤンマのメスの仕様になるよう、絵具でぬりかえ作業をほどこしたものがある。はたしてオスの目をごまかせるか? | プールに出てみると、太陽の反射がまぶしい!つながってとぶギンヤンマ、シオカラのオス、アカトンボ、などが乱舞している。オスメスつながってとぶギンヤンマ(交尾)を見て、「リアじゅう」とか「バ〇ップル」なんてよんでいる子あり。 |

|  |  |

トンボ(シオカラトンボ)をつかまえて、さいみんじゅつ!!腹を上にして羽を広げるように両手おやゆびでゆっくりゆっくり中から外がわに向かって羽をこすります。静かにはなすと・・あらふしぎ!トンボはしずかに動かなくなり・・・ | おとりのメスにオスがやってきて、ギンヤンマのオスをついにゲット!「エッヘン、わたしがあまりにもみりょく的だからよ」と、おとりのメスがいったかどうかはわかりません。そっくりのもけいも、本物のメスにはかなわないようです。 | プールでトンボつりをしている間、田んぼでは稲刈りの準備です。がっちりとした金あみや支柱を取り外していきます。レンガの重石もかたづけます。大学生OBの顔も見えますよ。本当に暑い中、ご苦労様でした。 |

|  |  |

トンボつりの後は、いよいよイネかりです。米不足なのでみんな真剣!かな?。田植えした時の事覚えているかい?あの時は2~3本くらいだったけどそれがたくさんに増えているね。(分けつ)水から数センチ上をハサミで切ってほしい。 | イネの茎ってけっこうしっかりしているね。お百姓さんって、これカマでかっているのかなあ?えっ、コンバインってのかな?あれ、バインダーかも。オレ、ちょっと知識ナインダー! コンバインとバインダー、ちがいを調べてみるかな。 | 松せんの知り合いの家にいた「シミ」。漢字で「紙魚」。「雲母虫」(きららむし)などとも呼ばれます。本をめくるとみられる数ミリの虫とはちがい、8mmほどあり、フナ虫を小さくしたようです。入れ物の中ではティシュを食べていました。 |

2024地区祭 2024年8月24日(土)上石神井小学校校庭を使って、地区祭がおこなわれました。早々と14時ごろから準備が始まり、予定通り16時から数々のお店がオープンしました。「鉱石すくい」「こんちゅう的入れ」「お店の売り子さん」「金庫番さん」「プラカードマンさん」「行列整理さん」シフトもスムーズに動き、たくさんのお客様に来てもらえました。終わりは急な大雨にあいましたが、予定の終了時刻少し前だったことが幸いして、大満足の地区祭になりましたね。しぜん探検隊のブース運営に際して、たくさんの子どもたち、保護者、OB、スタッフのみなさんご協力ありがとうとございました。ご苦労様でした。 | ||

|  |  |

| さっそく、副校長先生ごらいてーーん。このまんげきょう、まわりのきれいな景色を先のびー玉が集めてきて・・・おまけに上小のしょう来まで見えてくるんですよ。あらほんと!新しいきれいな校舎。校庭にはリニューアルしたトンボ池まで見えますよ! | こん虫まと入れのコーナーにようこそ!たくさん入れて(当てて)ね。「まつぼっくり入れ」と「まつぼっくりストラックアウト」どっちがいいかな?弟をつれてきたんだけど、いっしょにできますか。もちろんですよ。ではまつぼっくり渡しますね。 | 落ち着いて、スプーンの先に全集中!そろりそろり、まわりの喧噪(けんそう)がうそのような静かな時間がここだけ切り取られたように流れています。ふっ、と気がつくと、ビニルぶくろにきれいなな鉱石たちがおさまっていました。 |

|  |  |

| 私、金庫番です。番するだけじゃないんですよ!あずかったお金をおさめ、おつりを出す。正確さとすばやさが必要ね。お金だけに気をつかうわ。20分が限度かしら。ハイ次のシフトの人、そろそろ交代ですよ。よろしくお願いね。 | たくさんのすてきなグッズのならぶ中、探検隊が出した「なんでも釣り上げてみる本」お買い上げ!!少年がとても大切そうにだきかかえていますよ。こんな姿をみると、編集者冥利(みょうり)につきますね。(田中さん)あれ。お母さんは20年前の卒業生さんですね! | このビーズの虫のペンダントいいなあ。青く光るでかいカブトムシもいいけれど、身につける虫もしゃれているなあ。さらに本物のカブトムシもこれから手に入れて、もう今日は夏の虫まつりだ!家にかってから家族でやろうっと。 |

|  |  |

シールの色はオス・メスの区別ですよ。どれにしようか。カブトかクワガタか。目うつりしちゃってやっぱり迷うなあ。決めた。コクワのメスがかわいいからそれにした。終わり頃にはほぼ完売(!)しました。家でもかわいがってくださいね。 | 今年新たにお目見えした、松ぼっくりストラックアウト!やった!まずは松せんを松ぼっくりでやっつけたぞ!Tパパさん、「まつぼっくり入れ」と合わせて質の高いもののご提供ありがとうございました。来年も使わせていただきますね。 | ついに最後のひとすくいになりました。量的にひとり分なので二人が半分ずつ仲良く分けあってすくいました。(50円×2)まるで最後の儀式(ぎしき)のようです。二人の友情は、宝石(鉱石)のようにキラキラかがやいています。 |

地区祭(8/24)の準備の会 2024年8月18日(日) 一週間後にせまった地区祭の準備をしました。商品のふくろづめ、ねふだ付けから、宣伝のプラカード作りまで、みんなかなり細かい作業も手ぎわよく進めていました。ほぼ準備完了。あとは、当日の天気がよいことをお祈りするばかりです。 (こども11名・スタッフ/保護者18名、計29名が参加) | ||

|  |  |

| ビュンビュンゴマのタコ糸を通しています。みんな絵がとてもかわいくてきれいね。だれが描いたのかしら?これ、ほしいわ!きっとすぐ売れるわね。 | オオスズメバチの標本いいなあ。〇千円くらいなら出すよ!わたし〇〇万円ちょ金があるのでだいじょーーぶ!オークションにするの?大人に買われて転売されちゃイヤね。 | 値づけ、袋づめ、皆が心をこめてつくった物なのでけっこう気をつかうわね。このフクロウのストラップとてもセンスいいね。おサイフにつけるとお金増えるかな。福来ろうだから。 |

|  |  |

| せん伝用のプラカードづくりもしました。画用紙を丸く切りぬいて、それに一文字ずつ書いて貼ればいいよ。文字のまわりをふちどりすればもっと目立って見やすくなるから。 | 四つ葉のクローバーの押し葉をパウチしました。オキザリスとシロツメクサの2種類ですよ。これだけあれば、きっとたくさん幸せになれるかな。すきとおったむこうに・・・。 | オニヤンマの大群に出会ったよ。はく力あります。体につけると蚊(か)もにげていくかも。作り方勉強会も開いて、みごとに完成!黄色と黒のストライプが目にあざやかです。 |

|  |  |

| こ・ん・虫・ま・と・あ・て。かんばんむすめ?!なかなかのレタリング力。「新ふぉんと・たんけん体・大文字」で、しょりしたよ。これを見てたくさんのお客さんが来てくれるといいなあ。 | 板のうらにボンドをしっかりぬって、できた画用紙をはりつけます。力をこめて・・・ん、なかなか出てこないな。もうないのかな?いえいえ、がんばって隊員ひとりひとりの心もしっかりつなぎとめてくださいね! | ♪ サンドイッチマン、サンドイッチマンおいらは街のおどけもの♪(古っ)でなくて、プラカードマン・プラカードマンでした。みなさん作業ご苦労様でした。では、24日14時(15時)ごろ上小校庭でお会いしましょう。 |

とんぼ池田んぼゾーンのネットかけ作業 2024年8月3日(土)午前 5月はじめにみなさんに田植えをしてもらい、ほぼ3ケ月がすぎました。イネの穂(ほ)が出、花がさきはじめています。でも、ここ毎年のようにお米をねらう生き物(ネズミ?モグラ?他のなぞの生物?)のひがいにあっています。今年は、あみを田んぼの中にしずめるようにとりつけ、すき間ができそうなところには、レンガなどのおもしをしています。さらに荒木田土をぬりこめ、生き物の入りこむところをつくらないようにしました。そのこうかはどうでしょうか。おもしのレンガや石などが外に持ち出されていたりしたらおしえてくださいね。とても暑い中、活動に参加してくださった方ありがとうございました。冷たいさしいれもうれしかったです。 (こども1名・スタッフ/保護者8名、計9名が参加) | ||

|  |  |

まず、田んぼの中やまわりに生えている草とりをします。イネによくにた背の高い草も見落とさないようにとりのぞきます。その後園芸用のU字に曲がった支柱を交差させ、3か所に立てます。 | ネットの下半分は金あみ、上半分はふつうのグリーンネットでおおいます。上下のあみのつなぎ目は、ひもを使ってぬい合わせます。米をねらう生き物が入るすき間ができないように気を付けます。 | 下がわの金あみの取り付けと並行して、あみと田んぼにすき間ができないように、あみをしっかり田んぼのどろの中に入れこみます。おもし用にレンガや石をのせ、すき間には荒木田(あらきだ)土をぬりこみます。 |

探検隊 セミの羽化の観察会 2024年8月3日(土)は、日がしずんでから武蔵関公園で、「セミの羽化の観察会」を行いました。雷の心配もなく、よい天候にめぐまれました。はじめに、セミの種類や見分け方、生活のリアル、最近見られる外来種のセミなどについてのお話を聞きました。ヤゴもそうですが、セミの羽化ももなかなかしんぴ的です。時が流れが止まったような中で、少しずつセミのからだが変化するようすに、みんな息をのんで見入っていました。 (子ども10名OB1名・スタッフ/保護者15名・計26名が参加) | ||

|  |  |

みんな夏休みは、楽しんでいるかな!このあたりで見られるセミ、何種類いえる?ミンミンゼミとアブラゼミの見分け方、けっこうむずかしいよ!アンテナのふしの長さで見分けるけどかなりびみょうだね。 | そうか。海外ではアブラゼミのように羽根に色がついているのはめずらしいんだ。多くはすき通っているんだな。タケオオツクツクは、ゆ入された竹ぼうきにうみつけられたたまごがふ化したのが始まりとは。見てみたいなそのセミ。 | どれどれ、さっそく上り始めたセミのよう虫発見。「ダメよ!さわらないで見るのよ」 でもさわらなかったら虫のようすがよくわからないよ。すべすべか、ざらざらか、ちくちくか。 たしかに、ザッツライト!でも気をつけてね。 |

|  |  |

| もうあんなところまで上っている。セミの動きはゆっくりに見えるけど、意外とはやいのね。この木はやたらぬけがらが多くついているわね。セミによって好きな木とかあるのかしら。 | 公園のさくをうまく利用して羽化をしている!アブラゼミ!すべらないでよくここまでやってきました。といっても地上からすぐ!うすいグリーンがなんともきれい。これがあのこい茶色になるのがふしぎ。 | 下をしっかり照らしながら歩くやさしい隊員。ここは、人の通路でもあるけど、夜はセミのよう虫のとおり道。人生ならぬ「セミ生」の最後のハイライトをむかえる前にふみつぶされてはかわいそうですね。 |

|  |  |

| 何をてらしているの?開いているあなの中を見ているの。ほら、いるいる。セミのよう虫の目がしっかりこっちを見ています。とすると・・。どーーんと一気にあなを開けて出てくるのではなく、あなを開けてからしばらくまっているってこと? | これは、大きなカタツムリだね。かんそうしているから、こんなところで、お休みだ。このカタツムリの名前わかるわ。たぶんミスジマイマイよ。ほら三本のすじがはっきりと入っているわ。さすが探検隊母。 すじは4本のもあるそうです。 | 参加者みんなで。セミの他にも、ハラビロカマキリ、ゴキブリ、羽根を休めるギンヤンマ、クワガタ、カブトムシ、コフキコガネ・・・・たくさんの虫たちに出会うことができました。武蔵関公園では2021年以来3年ぶりの観察会になりました。 |

探検隊 夜の観察会! 2024年7月21日(日)は、S学院のお庭をおかりして「夜の観察会」をしました。前日の雷雨とうってかわって、猛暑の後ながらも、時おりすずやかな風がふきぬける快晴の夜にめぐまれました。さく年よりちょっと少なめでしたが、クワガタムシ、カブトムシをはじめ、カミキリムシ、カマキリ、特太の巨大ミミズからゲジにいたるまで、いろいろな虫たちの夜のようすを観察することができました。 (子ども20名OB2名・スタッフ/保護者23名・計45名が参加) | ||

|  |  |

| おっ、さっそくいたいた。でかいクワガタだ。ノコギリクワガタだな。これはスマホにおさめなきゃ。今日これなくなったうちの子に見せるんだよ。来たがってからなあ。 | これがクヌギの木ね。木はだでわかるわ。うらの方もよーく見てね。木の皮のひだの間にもいることがあるから。「夜のだるまさんがころんだ」をしているわけではありません。 | おっ、ついに見つけた。カブトだ!せ中のつやはカブトにまちがいない。と、どっこい。ゴキさんでした。間ちがえてつかまえないで。ノット、カブト。バット、ゴキブリ!?ですな。 |

|  |  |

| ノコギリクワガタをつかまえたよ。大あごにはさまれないように。だいたいのクワガタは、こうやってわきばらをつまむように持つといいの。 うまいうまい。さすがに探検隊Jrだね。 | 大雨で地面がしめっているのか、特太ミミズがにょろにょろ。このくらいでキャーキャーいう人はだれもいません。ギンヤンマのヤゴだと完食にどのくらい時間がかかるかな? | ライトをあててじっくり観察です。みきの下の方にもじゅえきが出ていて、そこいにけっこういることがあるから。夜でもたんけん隊Tシャツいけてますね。光ってます。 |

|  |  |

| あの緑色のカミキリムシの名前はん明!アカアシオオアオカミキリ。じゅえきに集まる夜行性のカミキリムシ。ここふえたのは、ナラがれで木のじゅえきがふえたからではないかといわれています。 | ちょっぴり星のかんさつタイムも!ねっころがると、とても見やすいよ。ベガがとても明るいけど、本当はデネブの方がずっとずっと明るいんですね。しばし思いを遠くの星にはせてみました。 | 記念写真をパチリ!夕焼けの残る西空をバックにとりました。晴れ上がったのでひさしぶりにきれいな夕焼けが見られました。次回の夜の観察会(セミ)は来月3日(土)武蔵関公園での予定です。 |

定例会 地区祭に向けて作品づくりをしよう! 2024年7月13日(土) 家庭科室で、地区祭にむけての作品(びゅんびゅんゴマなど)をみんなでつくりました。久留島さんのご指導のもと、小刀や電気ドリルも使い、皆しんけんに取り組んでいました。サンドペーパーを使い、みがきをかける作業も時間をかけてじっくり取り組みました。「あきちゃったよう!」なんて声はひとことも聞かれませんでした。さすが。地区祭に来たお客さまにいいものを・・・という気持ちが伝わってくるようでした。 (子ども12名OB1名・スタッフ/保護者14名・計27名が参加) | ||

|  |  |

| 始めに、久留島さんから今日の作業の手順の説明がありました。まわりのけしきが変身して、まぼろし~~~!ビー玉まんげきょう、「きれいね、ほしいわ」アルミかん竹とんぼ、などの紹介もありました。 | 今日は、Nさんの庭に生えていた竹を使います。竹は、たて方向にせんいがあるので、その方向には、小刀とかなづちでかんたんにわることができますよ。小刀、こわくない?図工の時間に使ったかな? | 一人6個をしあげます。切り出した竹のひとつひとつのセンターを出し、そこから同じきょりのところにしるしをつけます。あなのきょりがちがうとうまくまわりません。そばに見えるのは、製作中のギンヤンマ君。 |

|  |  |

| いよいよあな開けです。ドリル、わたしにはちょっと重いかな。すい直にドリルの刃をおろすかんじだよ。あっという間に二つのあなをあけることができました。ちょっと音がこわかったけど、すぐなれちゃた! | 6つのコマのあな開けが終わると、サンドペーパーがけです。コマをうごかしてかけるかサンドペーパーをもってかけるか、それはあなたのお好みで。無心に作業をし、作った人のたましい・・まさに入魂! | タコ糸を通します。これが意外とむずかしい。ほつれたりすると最悪!なめて、先をとがらせたら?でもそんな下品な子はいません。そこで久留島(ママ)さん、セロハンテープのま法(糸とおし)をでんじゅ! |

|  |  |

ついに製作完了! ♪まわれ、まわれ二色の独楽(こま)よ♪ (古、ふるっ)うまく回った!手を引く、ゆるませるのびみょうなリズムとタイミングをつかめば、もう君はびゅんびゅんゴママスターだよ。 | 写真とるからならんで・・。でもコマまわしに夢中。もうクセになりそう。たかがビュンビュンゴマ、されどビュンビュンゴマですね。まだ回せない人は、家でゆっくりチャレンジしてください。必ず回せますよ。 | 最後に参加者全員で記念撮影。準備をしてくれた久留島さんはじめ、保護者、スタッフのみなさんありがとうございました。また、宿題の絵付けをしてくださるお母さん方、どうぞよろしくお願いします。 |

体験イベント 魚の解剖(かいぼう)教室! 2024年6月15日(土) 家庭科室に探検隊OBの若手医師 Dr.(ドクター)Kさんをお呼びしてかねてより要望の多かった「魚の解剖教室」(高学年とOB限定)が開かれました。授業でもなかなか経験することがむずかしくなったリアルな体験を通して、みんなが多くのことを学んだ時間になりました。 (子ども10名OB2名・スタッフ/保護者13名・計25名が参加) | ||

|  |  |

向かい合ってすわります。手にブルーのゴム手ぶくろをします。それだけで手術医になった気分!テンションばく上がり。「私、失敗しないから!?」トレイには、アジ、はさみ、ピンセット、竹ぐし、準備OK。いよいよかいぼうが始まります。 | まずは探検隊OB、ドクターKさんのお話です。アジのからだの部分の名前や、はさみの入れ方を学びます。おびれ、せびれ、むなびれ、はらびれ、しりびれ・・・さすが探検隊ジュニア。すべてすらすら言えました! | はさみをおしりから入れ、はらの方に向かって切っていきます。これはその後、指をやさしく入れて、内ぞうを肉からはがしていくところです。向かい合っている人がしっかりと魚を支えて、作業をしやすくしています。 |

|  |  |

| 切り口から入れた指で 肉の部分から内ぞうをだいたいはがせたら、今度は、はさみを上の方向に向けてカーブするように、さらに切りこんでいきます。肉の部分を切っていくのでゆっくりと力をこめて進めていきます。 | ついにおなかのふたが開きました。中の様子がよく見えます。胃、卵そう、かんぞう、うき袋、心ぞう。ここで口から胃に向けて竹ぐしを入れてみました。胃を見ていると竹ぐしがしっかりとどいてつながっていることがわかりました。 | 最後に、エラの下に、はさみを入れて、エラごと内ぞう全体を取り出しにかかります。ここはとてもかたいところなので、全身の力をはさみのにぎり手にこめて切り取ります。パツン!やっと切れました。これで内ぞう全体が取り出せます。 |

|  |  |

| やった!内ぞうとからだの切りはなしに成功です。他には、目の中の水しょう体。すき通っていてとてもきれい!視神経(ししんけい)がやたら太くてびっくり!という声も聞こえます。解ぼうといっても見るところがいろいろとあるのですね。 | 後かたづけが終わったら、お世話になったDr.Kさんを囲んで茶話会です。質問コーナーでは、しんさつを「探検隊価格」でやってくれますか?というちゃっかりした質問も・・。月給はいくらですか?彼女は? ・・・もう、すみませんでした! | 参加者全員で記念撮影です。ご多忙のところ、探検隊の児童のために時間を割いてくださったDr.Kさん そしてわざわざ平塚沖相模湾まで新鮮なアジを釣りにいってくださったKさん、大変な準備を本当にありがとうございました。 |

定例観察会 初夏のしぜん観察をしよう(子ども11名・スタッフ/保護者13名・計24名が参加) | ||

|  |  |

2024年6月1日(土)ここちよい初夏の日差しの中、池まわりのしぜん観察をしました。まずはチョウの幼虫さがし。人気は、ツマグロヒョウモン。わたしにもさわらせてよう!毒々しい毛をもったすがたはカモフラージュ(変そう)なんですね。 | ツマグロヒョウモンは、ビオラやパンジーなど、スミレの仲間の葉を食べます。校庭まわりの花だんをさがすと、見つかるかも。飼育して、金色のボタンが光るサナギを見よう!と持ちかえる子もいました。楽しみですね。 | 幼虫さがしの後は、まん開をむかえたタイザンボクの花を観察しました。校庭の南西はじにあります。人の顔がすっぽり入るくらいの大きな花で、ほんのりといいかおりがします。クッキーのにおいがする、という子もいました。 |

|  |  |

とにかく大きくてびっくり。花びらを数えると9枚。ただ「がく」と「花びら」の区別はないらしいです。この花が咲きはじめると夏が来るといわれます。高い木の上に花がつくことが多いのでこんなにそばで見られるのはラッキーですよ。 | 校庭西のはじの通路の木にかけてあるすばこを見にいきました。以前、シジュウカラが出入りしているところを見たというので、はしごをかけて、一人一人じゅんに中を見にいきました。その後松田先生がはこを開け、中のものを・・・・・ | 出てきました!!ふとんのようなふわふわの中には、人工のわたも使われていました。かわいそうに。4羽のヒナのなきがらが見えます。うまくエサがとれなかったのかな?いのちをつないでいくことは、たやすいことではないのですね。 |

|  |  |

心のやさしい子たちが、なくなったシジュウカラのヒナたちのために、お墓をつくってくれました。池の見わたせる丘です。さっそくさきほどとったタイサンボクの花をそなえます。花言葉はなぜか「前途洋々」。(ぜんとようよう)きっと巣立ったヒナたちに向けてでしょう。 | 最後は、2年前の8月にしこみをした「かきしぶ」のかめを開けてみました。おぼえていますか?校庭のマメガキに水を加えてカメにいれ、物置きにねかしておいたことを。中はどうなっているのでしょうか?くさい?きたない?カビてない?さて?? | みんな興味津々(きょうみしんしん)で中をのぞきこんでいます。あれーーー!へんなにおいぜんぜんしないね。なんだか落ち着いたにおい。ふくろをよくしぼりだします。ばんがさ、うちわ・・何にぬろうかな?防虫防水、防ふ 楽しい作業をする日が待ち遠しいですね。 |

授業サポート 3年生によるプールのヤゴ救出授業 (スタッフ/保護者・OB計20名が参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024年5月22日(水) 上小の3年生が、さわやかな5月の日ざしの中で午前中1・2校時3・4校時と2回に分かれて、ヤゴ救出を行いました。 | つかまえたヤゴを白い入れ物にまず入れます。手でさわるのがこわい人もいましたが、計数係の友達がうまくフォローしてくれていました。 | かごの中の落ち葉やどろをかきわけて、じっくりさがしています。小さなイトトンボのヤゴも見落とさないで救出している人も多いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「はやく入りたいなーー」と計数係。でもさほど暑くなかったので、プールサイドでの作業ははかどっていました。 | 計数係が、アカトンボ・シオカラトンボ、イトトンボ、ギンヤンマ、その他の4つに分けて〇をつけて記録をしています。 | 計数がすんだものは、4つに分けて大きなトロばこに入れます。今年はなぜかメダカの数が少ないようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ギンヤンマの数が10、20と増えていきます。シオカラトンボやアカトンボのヤゴは小さいものが多かったようです。 | とれたヤゴにじっと見入っています。終わりの合図があってもまだ見ています。やはり気になるんですね。 | 松田先生のまとめ。イトトンボのヤゴつかまえた人?ギンヤンマは?多くの子の歓声のうちにヤゴ救出は終わりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

救出の結果

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中秋の名月イベント「お月見どろぼうを体験しよう!2023」 (子ども31名・中高生OB3名・スタッフ/保護者27名・計61名が参加) | ||

|  |  |

2023年9月29日(金)この日は「中秋の名月」。探検隊では5年ぶりのお月見です。今回お屋敷のお庭を使わせていただいたNさんのお宅。中央には樹齢120年の欅が! | お月見のお供えには欠かせないススキがなかなか見つからなったのですが、生け花をなさっているというNさんの奥様が素敵なお花をご用意くださいました。 | Nさんのご主人がせっかくの機会だからと、お庭にある60種を超える庭木に一つずつ種類がわかるように札を用意して下さいました。 |

|  |  |

夕方からスタッフが集まり、お庭にお月見のお供えものをみんなで飾り付けました。参加者からの果物や野菜、お菓子の差し入れもありがとうございました。 | まず若竹スポーツ広場ではじめの会。お庭を使わせていただくNさんから昔のこのあたりの様子など興味深い貴重なお話を聞かせていただくこともできました。 | スタッフのつとむさんからは子どもの頃、実際に近所の家を回ってお月見どろぼうを経験したお話を聞きました。聞くだけでみんなワクワクしてきましたね。早くやってみたい! |

| 画像募集中 どろぼうのスナップ撮られた方、 画像の提供をお願いします! |  |

| 広場では東の空から上ってきた満月を大型望遠鏡を使って観察しました。手前のススキは今日の参加者へのおみやげです。今夜は一晩中月が見えるので家に帰ってもう一度お月見を楽しんで下さい。 | そしていよいよお月見どろぼうに出発です。数人ずつのグループでそっと暗いお庭に忍び込み、人生初めての「どろぼう」に挑戦です。お菓子、うまくゲットできたかな? | どろぼう体験の後は、高く上った満月を見上げながらお菓子釣り体験や、古田島先生の月のクイズで楽しい夜を過ごすこともできました。心に残るお月見になったかな? |

授業サポート 3年生によるヤゴのふるさと作り (3年生の児童と先生方・スタッフ/保護者/探検隊OB 9名が参加) | ||

|  |  |

| 2023年9月14日(木) はじめにスタッフのつとむさんが、7月の授業をふりかえり、「ヤゴのふるさとづくり」をどうしてするのかをお話しました。 | グループで、園芸カゴやペットボトルでつくった思い思いの「ヤゴのふるさと」をトンボさんきてね!とお願いをしつつプールに流します。 | メダカいるかな?探検隊スタッフのKさんがかいぼりでとれたメダカを育てました。その稚魚もこれからプールに放流します。 |

|  |  |

| 来年までエサをたくさん食べて大きく育ってね。メダカの稚魚が広い広いプールに泳ぎ進んでいきます。 | さっそくトンボもやってきています。トンボ救出劇!もありました。産卵中のオスとメスの間に別のオスがとびこんできてメスが水没!!右へ→ | 水面でバタバタとしながらもやっとのこと「ヤゴのふるさと」につかまることができ、それを棒でたぐりよせ救出成功! ギンヤンマのようす→(拡大) |

定例観察会 秋の鳴く虫をさがそう (子ども13名・OB1名・スタッフ/保護者13名・計27名が参加) | ||

|  |  |

| 2023年9月2日(土)厳しい残暑の日でした。この日は秋の鳴く虫をさがす活動をしました。鳴く虫クイズからはじまりました。秋の鳴く虫は、ハネをこすりあわせて鳴くことがわかったので、実際に身の回りにあるものをこすり合わせて、どんな音が出るかやってみました。うちわ、ペットボトルのふた、タイル、サンドペーパー、波板 ・・・ タイルはけっこう高い音が出て、スズムシににてる!なんていっていました。次に、鳴く虫の声を聞き、声の主当てクイズをしました。初めて聞く名もありましたが、身の回りでよく聞いている虫の名がわかりました。それから、秋の鳴く虫さがしにいきました。バッタ原っぱ、図書室裏、校舎前の側溝をさがしましたが、見つかった鳴く虫は意外と少なかったです。 コオロギ類はついに見つかりませんでした。 | ||

|  | 見つけたバッタやコオロギ ・ オンブバッタ 3匹 ・ クビキリギス 2匹 |

定例観察会 クヌギのとこやさん(萌芽更新) (子ども8名・OB3名・スタッフ/保護者15名・計26名が参加) | ||

|   |   |

2023年2月4日(土)この日のメイン作業は、トンボ池のほとりにドングリから生えて大きくなり過ぎたクヌギの「床屋さん」。このくらいの時期に切れば枯れることなく、切り口からまた新しい枝が生えてきて、木が若返るのです。 | 地上1mほどのところをチェーンソーという電動の大きなのこぎりで切りました。 こうして木を切ることで若返らせることを「萌芽更新(ほうがこうしん)作業」といいます。昔から人間はこうやって雑木林を管理してきたそうです。 | 切り口をさわるとしっとりと湿っていて、冬の間も根から水分を吸い上げ続けていることがよくわかりました。 「うわっ、ホントだ。すごいしめってる~!」 |

|   |   |

| 年輪(切り口のもよう)を数えると約20本。これでこの木の年がわかりました。トンボ池を作ったのが1999年ですから、だいたいその頃生えてきた木だということが確認できました。 | 中高生OBは、チェーンソーで丸太を切る体験もしました。太い丸太がみるみる切れていきます。こうやって切った丸太や枝はシイタケ作りや炭作りに利用します。 | 小学生隊員は、のこぎりで丸太切り体験。のこぎりの使い方も実際にやっているうちにだんだんコツがつかめてきましたね。 |

|   |   |

| お父さん、お母さん達もチェーンソー体験に挑戦!こんな太い木を切る機会なんて、大人でもめったにありません。 | トンボ池のまわりに生えているフキノトウ探しもしました。フキノトウはフキという植物のつぼみ。天ぷらなどにして食べられる春の山菜の1つです。 | 野鳥のレストランにエサを置くと、すぐにメジロやシジュウカラがやってきました。みんなで少しはなれたところから観察しました。鳴き声も覚えたよ。 |

|  |  |

| トンボ池わきの夏みかん。ようやくじゅくしてきたので、みんなで収穫しました。この木も20年前にトンボ池への西日を防ぐために植えたものです。 | さっそく試食。ふつうのミカンよりはすっぱいけれど、十分食べられるあまさです。無農薬だから皮からおいしいママレードも作れます。 | スタッフのコタジーから、今ちょうど見ることができるZTF彗星(すいせい)の観察についての情報も教えてもらいました。 |

|  |  |

| 廃材で作ったトンボ池のわきのエリアの柵(さく)。探検隊スタッフで学校の主事さんでもあるSさんの力作です。 | 池の中の島の貴重な水生植物の芽を守るために張った巨大クモの巣。これもSさんの作品です。「立ち入り禁止」なんて看板よりずっといいよね。 | 冬の間の虫たちのベッド「コモ」の説明ポスター。今年は3年生隊員のO君が作ってくれました。コモの中の生き物観察は次回3月の観察会で! |

定例観察会 野鳥のレストラン作り・クヌギの枝おろし (子ども17名・OB4名・スタッフ/保護者15名・計36名が参加) | ||

|   |   |

2023年1月7日(土)冬の間は自然界の食べ物がへるのでトンボ池のわきに野鳥のレストランを開店します。開店に先立ち中高生隊員さんがエサ台の補修をしてくれました。 | ミカンを半分に切って枝にさすと、さっそく木の上からメジロの声が聞こえてきました。この冬は身近な野鳥を観察して名前や特徴を覚えちゃおう! | シジュウカラが大好きなヒマワリの種はペットボトルで作ったフィーダー(エサやり器)に入れて木の枝につり下げました。透明だから減り具合が一目でわかりますよ。 |

|   |   |

| みんなが家から持ちよったくだものやパンなどをエサ台に置いて開店準備完了!冬の間、メニューの補充はみなさんのご協力をお願いします。 | 夏の間にしげったクヌギ・コナラのえだ下ろしも。お父さんお母さん隊員さんたちが大かつやくでした。すごい量の枝と葉でしたね! | なれた手つきで枝用シュレッダーを使うOB隊員。チップにした枝や葉はふよう土ボックスや木の根元で土に戻します。 |

|   |   |

| プールの生きもの観察。秋に3年生が放してくれたクロメダカは大きく育ち、浮かべてくれた草はヤゴなどのよいかくれがになっていました。 | あみですくうとギンヤンマやイトトンボのヤゴ、それにそれらのエサになる小さな小さな生き物がたくさん!ギンヤンマのヤゴは今はこの大きさ。 | 幼児さん・小学生隊員からOB、大人まで36名が参加。古田島先生から22~23日に見られる金星と土星の大接近についても教わりました。 |

しぜん教室 自然の素材でオリジナルリースを作ろう! (ねりま遊遊スクール) (子ども52名・スタッフ/保護者52名・先生方2名計106名が参加) | ||

|   |   |

2022年12月3日(土) 隊長の片山校長先生もご参加下さり最初の挨拶をいただきました。 | まず使いたい素材を思い思いに選んで取っていきます。いっぱいあってまよっちゃう!? | 葉っぱ、木の実、かざりもの、と3つのコーナーを回って集めた素材でさあ、作るぞ! |

|   |   |

| 先日自分たちで取ってきた葛(クズ)のツルで編んだリースの土台の上に、選んだ素材をかざり付けていきます。 | 細いはり金や、ふだんあまり使わない「グルーガン」を上手に使って台にかざりを止めていきます。 | デザインや付け方を考えながらの作業。みんなの表情は真けんそのもの。広い体育館が参加者の熱気でいっぱいに。 |

|   |   |

完成!! 最後にみんなでそれぞれの作品を見せ合い記念撮影 | 何度も参加してくれているリピーターさんもたくさんいます。区内のほかの小学校からの参加者も合わせて100名以上が集まりました。 | 自然の素材を上手に生かしたカラフルなリースが出来上がりました! ※隊員にはグーグルアルバムで当日の写真公開中・URLは12月4日配信のML参照 |

リース作りに向けて リースにするクズのつるを採ろう! (子ども45名・スタッフ/保護者48名 計93名が参加) | ||

|   |   |

2022年11月19日(土) 上石神井に残る葛(クズ)の自生地で特別な許可をいただき、リース教室で使うつるの採取をしました。 | 引き出したつるから葉を落とし、長さや太さを見きわめながら、手作業で一つ一つリースの形に丸く編んでいきます。うまく編めるかな。 | つるだけでなく、きれいな赤いカラスウリの実もとれました。こういう自然の材料をたくさん集めてリースをかざりたいですね。 |

|   |   |

| みんなで編んだリースの台。自分用は持ち帰り、残りは3日に他校から参加するお友達の分になります。 | 最後に川辺の遊歩道の階段でスタッフのコタジーから接近中の火星観察についてもお話を聞きました。(→こちら) | 今回は隊員以外の子ども達と保護者の方もたくさん参加してくれて参加者数は過去最高を更新しました。 |

石神井川とその周囲に残る貴重な自然。それを活かしてこうした活動ができるのもうれしいことですね。こんな場所がいつまでも上石神井に残ることをみんなで願いながらこの日の活動を終わりました。 | ||

定例観察会 コモ巻き・お米プロジェクト(もみすり) (幼児・小学生13名・中学生OB3名・スタッフ/保護者16名・計32名が参加) | ||

|  |  |

2022年11月5日(土) 虫たちの冬越しのために今年も校庭の木にわらでできた「コモ」を巻きました。 | あたたかいコモの中にはマツカレハの毛虫をはじめ、いろいろな生き物が集まります。春の調査が楽しみです。 | 上小で20年以上続く農薬を使わずに毛虫をたいじするとりくみを受け継ぎ未来へとつないでくれた今年のメンバー。 |

|  |  |

| 続いて、前回刈った田んぼゾーンの稲からお米を取る精米作業に挑戦。お米プロジェクトの最終作業です。稲は稲穂(いなほ)の状態で1か月小屋で自然乾燥させておきました。 | スタッフ手製の「千歯こき」という昔ながらの道具を使ってワラと稲(お米)を分ける作業(=だっこく)。稲穂を引っかけてグッと手前に引っ張ると米粒だけが取れて手前の入れ物に集まります。 | 外側の皮(もみ)を取るために「すり鉢」に入れてゴムボールでこすり、はがれた皮は吹いて飛ばします。これで玄米(=げんまい)のできあがり。今回は白くする「精米」は行わずこのまま持ち帰り家で玄米として試食します。 |

|  |  |

| 玄米の外側の茶色い部分をけずって白米にする時に出る粉が「ぬか」。落ち葉を腐葉土にする時にまぜるといいというので見本で用意したぬかは活動の後、腐葉土ボックスに入れました。捨てるものなし! | 実りの秋。この日は校庭のザクロを試食しました。トンボ池のアケビも花は咲くのに実ができないので、受粉用に違う種類のアケビ(三つ葉)を植えるとよいと聞き、苗を入手してみんなで植え付けました。 | この日の参加者は32名。教育実習で上小にいらしていた大学院生の三原先生もスタッフとして参加して下さいました。(今回の写真の一部は三原先生に撮影をお願いしたものです) |

体験イベント ドラム缶風呂を体験しよう! (子ども23名・OB4名・スタッフ/保護者30名・計57名が参加) | ||

|   |   |

2022年10月1日(土)まずは図書室の裏の防災井戸の所でこの日お風呂に使う「井戸水」についてお話を聞きます。この日の井戸水は18度。その冷たさも体験。 | その井戸水をみんなで「バケツリレー」でドラム缶まで運びます。ドラム缶の容量は200リットル。その半分=約100リットル分の水の量も体感。 | 活動で火を焚くのは3年ぶり。消防署への届け出もちゃんとしてあります。小さな「たきつけ」からだんだんと大きなたきぎへと上手に火が燃え広がるのを興味津々に見守ります。 |

|   |   |

| わくまでの時間もクイズにしました。だいたいの予想通り約30分で40度くらいのちょうどよい温度にわきました。さっそく水着に着替えて体験入浴。 | 「これ、今度の年賀状写真にしよう!」 | 青空の下でのお風呂。 気持ちいいね~!! |

|  |  |

| お風呂あがりは、マッチに火を付ける体験教室。理科の古田島先生から安全なマッチの使い方をしっかり教わって・・・ | さっそくマッチ箱を手に体験。 ほとんどの子が生まれて初めての経験だったようです。 ★使い方を覚えてもマッチは子どもだけでは絶対使ってはいけません! | お風呂がわくのを待つ時間には、トンボ池の田んぼゾーンの稲刈りもしました。天日で干して次回活動で「脱穀」します。 |

|  |  |

| 「サイフォンの原理」を使って残り湯を抜いて、足湯も楽しみました。 | 最後は残り火でうれしい「お楽しみ」も! | 暑くて長かった今年の夏をしめくくる楽しい活動となりました。(この日の動画→クリック) |

授業サポート 3年生によるヤゴのふるさと作り (3年生の児童と先生方・スタッフ/保護者9名が参加) | ||

|  |  |

2022年9月15日(木)この日は3年生が2クラスずつに分かれて実際にプールでヤゴのふるさと作りを行いました。 | グループごとに作ってきたトンボの産卵用の草をのせた浮島をプールに浮かべます。 | さっそく草がないと産卵できないギンヤンマやイトトンボがやってくるのも観察できました。待っていたのかな。 |

|  |  |

| クロメダカの稚魚も放流しました。このメダカは5月にプールから救出したメダカからとった卵を隊で育てたものです。 | トンボの羽化の時の足場にもなるガマやフトイなどの草を植えたコンテナ7個も沈めました。 | 7日に事前授業をしてくれたつとむさんやスタッフ8名が参加して授業サポートをしました。 |

定例観察会 木の実で石鹸・「柿渋」作り (子ども16名・OB3名・スタッフ/保護者19名・計38名が参加) | ||

|   |   |

2022年8月27日(土)夏の間まだ熟していない青い木の実には動物に食べられないための苦みなどの成分がたくさんあるそうです。今日はそれを使った人間の知恵を体験。 | まずはムクロジの実。皮の部分を水を付けてこするとあわが出て石けんになります。中からは固い種。この種は羽根つきの羽の玉の部分に使われます。 | 次はエゴノキの青い実。これもサポニンという物質をふくむのであわが出て石けんになります。どちらも上小にはない木ですが、近くの大きな公園などで見つけられます。 |

|   |   |

| エゴの木の種を割ると小さな虫が出てきます。エゴヒゲナガゾウムシの幼虫。これが釣りのエサになるのです。さっそくトンボ池で試してみるとすごい勢いで魚が集まってくるのでみんな夢中に! | 上小に2本あるマメガキの木。食用ではなく「柿渋」を取るために昔から農家に植えられることの多かった柿だと言われています。その青い実をみんなで集めます。今日は初めての柿渋作り。 | 柿渋は防水や防腐剤として木や紙に塗ってニスのように使ったり、布を染めるのに使ったりもする天然の染料。まずは枝から取った実をビニル袋に集めます。 |

|  |  |

| 発酵(びせいぶつの力で成分を分解すること)しやすいように袋の上からたたいてくだきます。 | それをネットに入れて甕(かめ)に入れます。それを図書室裏にある防災井戸の所まで運び・・・ | 消毒薬の入っていない井戸水を使い、ひたひたになるくらいに漬けます。地下25mからくみ上げる井戸水の冷たさにも感動。トンボ池のそばにも井戸が欲しいよね~ |

|  |  |

| みんなで大きなカメ2つ分の柿渋を仕込むことができました。でもこれが柿渋になるには3~4年の年月がかかります。楽しみですね。どんな色になるのかな。 | 校庭の桜の枝を切ってスライスしたものに、予め用意した完成品の柿渋をぬって、しぶ~い色のペンダント作り。あの青い柿からこんな色が出るのかなぁ・・・ | まだ暑い夏休み最後の土曜日。ほかにも田んぼゾーンの上の枝下ろしなどの整備作業もして、今日も子どもも大人ももりだくさんの活動でした。お疲れ様! |

ミニ活動・はたけプロジェクト 夏の畑だより (有志のプロジェクトメンバーが毎週末親子で参加) | ||

|   |   |

2022年7月の活動より 1学期は夏野菜やジャガイモが観察会の日に参加者に配るほどよくできました。その後もミニトマトやハーブなどの収穫が続きます。 | でも1週間でびっくりするくらい草が伸びるので手入れは大変です。ジャガイモを収穫した後は石灰や肥料を入れて秋からの植え付けの準備をしています。 | 耕していると土の中から取り残していたジャガイモがけっこう出てきたりして、それも楽しい。取れたてのトマトは甘い! |

|   |   |

| 学校に井戸があるのを知っていますか?図書室のわきにある防災用の井戸です。(検査を受けていないので飲むことはできませんが)夏はとっても冷たい水が出ます。 | 温度計で計ってみたら18.5度!ちなみにこの日(24日)の気温は33度、水道水は26度もありましたから井戸水がどれだけ冷たくて気持ちいいか体感できました。 | 草取り作業は蚊との闘いですが、作業の合間の虫捕りは子ども達の大きな楽しみです。虫捕り網の使い方もうまくなたね。みなさんも畑をのぞきに来て下さい。 |

定例観察会 ヤマトシジミとカタバミ (子ども20名・OB4名・スタッフ/保護者20名・計44名が参加) | ||

|   |   |

2022年7月2日(土)今日のテーマはふだん見過ごしがちな小さなチョウ「ヤマトシジミ」とその食草「カタバミ」(似ているけれどクローバーじゃないよ!) | 2つの絵本で学びながら実際にヤマトシジミの小~さな卵や幼虫、そしてカタバミを探しました。探せばけっこう見つかりましたね。 | みんなが見つけた生き物を見せ合ったりするのも観察会の楽しみ。これはトンボ池にいたショウジョウトンボ。みごとな赤色です。 |

|   |   |

| カタバミの葉はかじってみると酸っぱい!「酸」(さん)があるからなんだね。その葉を使って10円玉をこすると・・・(右半分がこすった部分) | なんと古い10円玉がピカピカに。これが面白くてみんな結構ハマりました。ほら、こんなにきれいになったよ!! | このところ熱中症が心配される猛暑でなかなか外での活動ができなかった子ども達。久しぶりに外での活動を楽しむことができましたね。 |

臨時作業 シジュウカラ用巣箱の移設 (スタッフ4名が対応) | |

|  |

| 2022年6月25日(土)中庭の桜の木の伐採(ばっさい=切りたおすこと)にともない取り外していた観察用カメラ付きの巣箱を西門脇のヒマラヤスギの木に移設しました。巣箱内部の様子は理科室のテレビで、巣箱に出入りする鳥の様子は校舎の窓や中庭からじかに観察できます。今年は営巣(えいそう=鳥が巣を作り子育てすること)は見られませんでしたが、来年が楽しみです。 | |

定例観察会 葉っぱのヒミツ 水の通り道を探れ! (子ども14名・OB3名・スタッフ/保護者16名・計33名が参加) | ||

|   |   |

2022年6月11日(土)この日の講師はスタッフのコタジー。まずは葉っぱクイズから。 | トンボ池まわりで探した様々な葉のすじ(葉脈)を観察。 | 実体双眼顕微鏡とライトボックスで見るとよくわかります。 |

|   |   |

| 百均のLEDライトをタッパーに入れて作ったライトボックスと虫メガネを組み合わせてもいいね。 | お、これは中心から平行にスジが出ていて、さらにその間をよく見ると・・・ | あれ?この葉っぱはほかのとちがう! |

|   |   |

| イチョウの葉っぱはこんなふうになっていたよ!とスケッチブックで発表。そして色水を使って水の通り道を確認する実験もしました。 | 葉っぱのもようをいろいろな画材で紙に写し取って「葉拓」作りにちょうせん。 | おまわりさんも観察会に参加!?いえ、大きなヘビが出たとお隣から通報があったので網を持って確認に来てくれたそうです。ヘビは見つからず。 |

臨時観察会 プールのヤゴ最終救出 (幼児5・小学生11・OB7・スタッフ/保護者23・計46名が参加) | ||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||

2022年5月14日(土) 9日の3年生の授業で救出しきれなかったヤゴの救出にとりくみました。 | まだまだけっこうたくさんのヤゴやクロメダカが残っています。 | 3年生の授業の時と同じように種類ごとに分けて数を調べていきました。 | ||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||

| 最後は1列に並んで浅瀬に追い込んで救出します。 | 排水口に集まった最後の1匹までていねいにすくいあげました。 | 最後はみんなでヘドロも洗い流して明日からでも泳げるくらいきれいになったプール。 | ||||||||||||||||||||

※その他 ミズムシ 4 アメンボ 7 | ||||||||||||||||||||||

授業サポート 3年生によるプールのヤゴ救出授業 (スタッフ/保護者・OB計17名が参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2022年5月9日(月) 今年も平日にも関わらずたくさんの保護者、OB,スタッフがかけつけてくれました。 今年はプールの部分改修工事のため、例年より約1か月早い開催でした。 スタッフのつとむさんのお話を後、子ども達はさっそく2グループに分かれてプールに入り、カゴを使ってヤゴなどプールにいる生き物の救出を行いました。救出した生き物は種類ごとに分けて数を記録していきます。 単なるイベントのお手伝いではなく、「子ども達と身近な自然をつなぐ手助けを」というのが集まったみなさんの願いです。このような活動がずっと続けていけるよう、学校と連携してこれからも環境整備をしていきたいと考えています。 「救出して終わり。」ではなく、救出したヤゴが、きちんとトンボへの羽化できるよう、明日からは、教室でのヤゴ飼育のサポートもしていく予定です。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

定例観察会 トンボ池の水全部ぬきました!&田植え (子ども18名・OB5名・スタッフ/保護者31名・計54名が参加) | ||

|   |   |

2022年5月7日(土)コロナでずっとできなかった池の大掃除「かいぼり」。3年ぶりの実施です。まずはバケツリレーで水を抜いていきます。 | 増えすぎた水草を整理し、たまったヘドロや石をすくいあげていきます。 | 泥の中に逃げ込んだ魚などの生きものもていねいに救い出していきます。 |

|   |   |

| 大きな岩のすきまから水もれしていたため、ねん土でていねいにすき間を埋めていきます。 | すくい出した生き物は、種類ごとに分けていきます。ヤゴ、メダカ、モツゴ(クチボソ)、ハヤの仲間、ヌマエビ・・・ | 種類ごとに分けた生き物。大型のハヤなどが増え、クロメダカが少なくなっていることがわかりました。 |

|   |   |

| 3年前にも見つかった「トンボ池の主」巨大ドジョウが今回も見つかりました。 | 田んぼゾーンでは恒例の田植えをして生き物に大切な「田んぼの環境」を作ります。 | 幼児さん・小学生隊員から10年ぶりに参加という卒業生、大人まで54名が参加。お疲れ様でした! |

臨時作業 ヤゴ救出準備・卒業制作作業ほか (幼児2・小学生2・中学生3・スタッフ/保護者・OB13 計20名が参加) | ||

|  |  |

2022年5月3日(火) 9日の授業に向け、この日は大人スタッフがプールサイドで準備作業。 | ヤゴの生息状況も実際にすくって確認しました。ギンヤンマやイトトンボのヤゴがたくさんいることが確認できました。 | 終了後、ちぎっても粘液でつながるアガパンサス(ムラサキクンシラン)の葉っぱで草花遊び。大人も子どもも夢中に。 |

|  |  |

| この日は卒業生も来てくれて前回終わらなかった卒業記念制作のビオトープのエリア別看板作りの続きをしました。 | 先日設置しておいた杭に看板を固定していきます。電動工具も上手に使いこなせるようになりました。 | 長持ちするように透明ニスを塗って仕上げました。イメージ通りにできたかな。 |

授業サポート プールのヤゴ救出大作戦2022(事前授業) (3年生の児童と先生方・スタッフ13名が参加) | ||

|  |  |

2022年4月25日(月) 3年生の総合の授業の一環。探検隊スタッフがヤゴ救出の方法を実演も交えて説明。 | たくさんの画像を見ながら、上小で見られるトンボの種類やヤゴ救出をする意味についてみんなで学習しました。 | 終了後は活発な質問タイム。時間がなくて聞けなかったことは上の「問い合わせページ」からどうぞ→お答えします |

活動見学会&説明会 上小ビオトープツアー・新年度説明会ほか (午前:幼児3小学生19中~大学生5・スタッフ/保護者・OB26 計53名が参加) (午後:幼児1小学生4中学生3・スタッフ/保護者・OB21 計29名が参加) | ||

|  |  |

2022年4月23日(土) 2年ぶりの活動説明会。隊長の片山校長先生もご参加下さいました。 | 校内のビオトープエリアを見学するツアー。高校生になったOB隊員が校内の果樹などを詳しく説明してくれました。 | メインのトンボ池ではクロメダカやクチボソ、ヤゴなどの生きものを実際にすくったりして観察。 |

|  |  |

| 面白いキノコを発見。みんなで名前を付けてみました。「ツクシきのこ」「レンコンきのこ」などよく観察して特徴をとらえたからこその名前が次々と。中には「さばくのバラ」なんてすてきなネーミングをした子もいて楽しかったですね。さて、本当の名前は?→家に帰って図鑑で調べてみましょう。 | 卒業生は春休み中に終わらなかった卒業記念制作のビオトープのエリア別看板の設置準備の作業も。杭を埋め込むために穴掘り用の特別なシャベルで深い穴を掘りました。「こんな道具初めて使った!」 | 看板を仮設置。こんな感じに仕上がる予定。卒業生も「卒業しても来られる時は参加します!」と言ってくれているし、この日の説明会にはたくさんの新規入隊希望者も来てくれたので、今年もますますにぎやかな探検隊になりそうです。今後の活動をお楽しみに! |

定例観察会&作業 春の生きもの観察・卒業記念制作ほか (幼児4小学生9中学生4・スタッフ/保護者・OB20 計37名が参加) | ||

|  |  |

2022年4月2日(土) 水温もだいぶ上がってきて生き物の動きが出てきました。トンボ池やプールの中の生きもの観察はいつも大人気。 | ギンヤンマやイトトンボのヤゴがずいぶん大きく育っていることがわかりました。 | 「こんなに大きなギンヤンマのヤゴがいたよ!」 「もう羽ができてきているのがわかるよ。」 |

|  |  |

| 田んぼゾーンでは、ワラジムシそっくりで水中で生活するミズムシ(甲殻類)をOBのN君がたくさん見つけてくれました。昆虫にもミズムシというのがいますが、それとは別の生きものです。観察会でもこれまで見過ごされてきていた生き物の一つです。 | プールでは小さなゲンゴロウの仲間も発見。今まで時々見つかったハイイロゲンゴロウではなく、どうやらヒメゲンゴロウのようです。「東京で見られるとは思わなかった」と水棲昆虫好きのK君もびっくり。住みやすい環境を作れば生き物を呼びもどすことができるのですね。 | プールわきのフェンスでは今年もアケビのむらさき色の花が咲いています。1種類ではなかなか実がならないようなので、別の種類のアケビをいっしょに植える工夫をしているのですが、今年は効果が出ておいしいアケビが実るかな? |

|  |  |

| 田んぼゾーンでは、次回の田植えの準備として去年の稲の根や草を取り除き、土をやわらかくたがやす作業をしました。 | 田んぼゾーンでたくさん採れたクレソンは、肉料理の付け合わせやバターいために使えるおいしい食材。むだにはせず、洗ってみんなで持ち帰りました。 | プールで発見された大きなアズマヒキガエル。どこに逃がそうか・・・と考えていたら、子ども達から「畑に逃がして、畑に来る虫を食べてもらおう」という声。グッドアイデア! |

|  |  |

| 卒業生はトンボ池に残す卒業記念制作の続きを。これはバタフライゾーンをアピールする手作り看板。チョウの形で、しょっかくはせん定した木の枝。 | 板を電動ジグソーで切り抜いて看板の形を作ります。これは軽トラ型の「田んぼゾーン」の看板。タイヤはクヌギの丸太をスライスしたもの。 | ジュニア隊員さん達はプールに今年初めて設置する予定のセキレイ用の巣箱の表札をペンキで書いて作りました。 |

|  |  |

| 星の先生コタジーからはちょうど今が見頃の明け方の東の空での惑星大接近の観察ポイントを教えてもらいました。早起きして見てね! | ふと空を見上げると太陽のまわりに大きな丸い虹=ハロが出ていました。お天気がくずれるしるしと言われていますがどうかな?(中学生OBのY君撮影) | 子ども17名、大人20名の37名が参加。満開の桜の下で記念撮影。今回で2022年度の活動はおしまい。新年度もまたみんなで楽しみましょう。 |

ミニ活動 畑プロジェクト 手作りっておいしい! (子ども7人・大人6人 計13名が参加) | ||

|  |  |

| 2022年4月2日(土) 観察会前の短時間ではありましたが、発芽したツルナシエンドウのネットはずし、はたけの看板のニス塗り、の作業ができました。先日メンバー間でおすそ分けのあった夏ミカンの皮でオランジェットを手作りしてきて下さったメンバーも。ママレードにしたという方からも「手作りって全然ちがうんですねぇ~大人気であっという間になくなりました」などと楽しい情報交換も。さあ、この調子で次は野菜です。どんなものが育ち、どう味わうか、今から楽しみですね。 | ||

ミニ活動 畑プロジェクト 芽が出てきたよ~ (子ども4人・大人10人 計14名が参加) | ||

|  |  |

| 2022年3月27日(日) 先日まいた野菜の種から芽が出始めました。この日はプランター栽培の作業や、新しい畑のかんばん作りをしました。 | ||

※以下のページで一部画像が表示されない問題が発生しています。

ミニ活動 畑プロジェクト2022始動! (2日間で子ども18人・大人20人 計のべ38名が参加) | ||

|  |  |

| 2022年3月12-13日(土・日) 探検隊では、学校園のうち、学校が使っていないエリアを借りて隊員有志によるミニ活動として「畑プロジェクト」を行っています。しばらく活動休止状態でしたが、この春から再開。参加希望者でさっそく畑作りを始めました。この週末は草取りをして土をよく耕し、肥料を入れました。子ども達は、穴ほりや虫探しを楽しみながらの作業、お父さん、お母さんは初めての「耕運機」体験などを楽しみ、みんなで気持ちのよい汗をかきました。 まずはジャガイモから始め、今後は夏野菜などを育てて観察していく予定です。 | ||

定例観察会&作業 農薬を使わない毛虫たいじ(コモはずし)ほか (幼児5小学生10中学生5・スタッフ/保護者・OB15計33名が参加) | ||

|  |  |

| 2022年3月5日(土)校庭の梅の花も満開。1本に赤と白の両方の花が咲く木があるのはなぜ?これはなかなか難しい質問でした。人の手でそうしたのではないようなのですが・・・ | まずは野鳥のレストランにパンやごはん、くだものなど持ち寄ったエサをやりました。 そろそろ野鳥のエサとなる虫が出てくるのでレストランは3月で終了です。人がはなれるとすぐメジロがやってきたよ。 | 上小の校庭はフキがいっぱい。フキノトウにはオス(お花)とメス(め花)があるのでみんなでどっちか調べました。中の花が白いのはメスだよ。トンボ池のまわりはメスばかりだったね。 |

|  |  |

| 探検隊では毎年松の木にコモを巻き、冬越しする生き物を集めて、農薬を使わずに有害な毛虫だけをたいじする活動にとりくんできています。マツカレハという毛虫は松の葉を大量に食べて木を弱らせてしまうので、これだけを選んで駆除(くじょ)します。 | コモを外していくと、毛虫だけでなく寒い冬をあたたかいコモの中ですごしているいろいろな生き物のすがたが見られます。これはマツカレハの幼虫に寄生した寄生バチのまゆ(白いもの)と寄生されて死んでしまった幼虫(黒いもの)。 | 中にいた虫は例年よりだいぶ少なめ。(詳しくは下の表↓)今年は予定していた2月にできなかったのであたたかくなってしまい、中の生きものがもう外に出てしまったのかもしれません。子ども達のアイデアでマツカレハの幼虫は池の魚のエサにしてみることに。 |

|  |  |

| こも外しの後は、スタッフのコタジーから今の時期、昼間でも見えるという金星や、惑星の観察についてお話をしてもらいました。 | 今日の整備作業は前回に続いてクヌギ・コナラの枝落とし。大人スタッフがはしごをかけて切り落とした枝や葉をみんなで片付けていきます。 | 高学年と中学生OBは、枝用のシュレッダーで枝を細かいチップにして、落ち葉といっしょにふよう土ボックスに。今年もカブトムシが来るかな? |

|  |  |

| 秋に東門のカキの実を取ってカブクワハウスにぶら下げて作った「ほしがき」の試食も。「あまい!」「来年はもっといっぱい作ろう!」と大人気。 | スタッフのKさんが持って来てくれた巨大なボンタン(ブンタン)も厚い皮を切って野鳥のレストランに。これにはメジロやヒヨドリもびっくりするはず。 | 2か月ぶりの観察会。ジュニア隊員と大人隊員・きょうだいの幼児さんまで合わせて30名以上が参加。今日も身近な自然をたっぷり楽しみました。 |

| こもの中にいた生き物 | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) |

| マツカレハの幼虫(毛虫) | 1160 | 271 | 317 | 16 | 12 | 148 | 281 | 21 |

| サシガメのなかま(カメムシ) | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | |

| テントウムシのなかま | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||

| クモのなかま | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||

| ワラジムシ | 177 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||

| ヤモリ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||

| その他 | 2022年 ゴキブリ2 寄生バチのまゆ23 | |||||||

臨時作業 観察用巣箱の架け替え作業 (スタッフ/OB 6名が参加) | ||

|  |  |

| 2022年2月23日(水) 中庭の桜の木に2014年に設置した巣箱が老朽化してしまったので、今回新たに制作したものに架け替えました。電気屋さんでタダでいただいたちょうどよい大きさの古い配電盤のボックスにシジュウカラが好むという直径27ミリの穴を開け、観察用カメラやマイク、照明などをあらかじめ仕込んだものです。校舎内から巣箱内部の画像が観察できるよう理科室までの配線もしてあります。 シジュウカラは、この時期、すでにオスがメスを呼ぶさえずりを始めています。さて、この巣箱に入ってくれるかな? | ||

定例観察会 野鳥のレストラン・クヌギの枝おろし (子ども12名・OB2名・スタッフ/保護者18名・計32名が参加) | ||

|  |  |

2022年1月8日(土)今年最初の観察会。池にはまだ雪が残り、厚い氷がはっていました。まずは、たっぷり雪と氷で遊びます。 | プールの生きもの観察。プールは日かげだけに氷がはっていました。水温を計ると2℃。冷たいですね!それでも生き物のかげが見られます。 | あみですくってみるとギンヤンマやイトトンボのヤゴ、ハイイロゲンゴロウ、クロメダカ、それにそれらのエサになる小さな小さな生き物がたくさん! |

|  |  |

| 冬の間は自然界の食べ物がへるので、池のほとりに野鳥のレストランを開店します。 | ミカンを半分に切って枝にさすと、さっそく木の上からメジロの声が聞こえてきました。 | みんなが家から持ちよったくだものやパンなどをならべて開店準備完了! |

|  |  |

| 夏の間に大きくしげったクヌギのえだ下ろし。お父さんお母さん隊員さんたちが大かつやくでした。 | なれた手つきでシュレッダーを使う高学年・中学生隊員。チップにした枝はふよう土ボックスで土にもどします。 | 幼児さん・小学生隊員からOB、大人まで32名が参加。久しぶりに外の自然をたっぷり楽しみました。 |

しぜん教室 自然の素材でオリジナルリースを作ろう! (ねりま遊遊スクール) (子ども47名・スタッフ/保護者39名・先生方2名計88名が参加) | ||

|  |  |

2021年12月4日(土)2年ぶりに開催。区内のほかの小学校からの参加者も合わせて90名近くが集まりました。 | 近所の公園や野山、校庭などで集めた木の実や木の葉。探せばこんなに色々あるんだ!(赤い実のコーナー) | 用意されたたくさんの自然の素材(植物や木の実など)。初めて見るものもあったかな。 (松ぼっくりのコーナー) |

|  |  |

| まず使いたい素材を思い思いに選んで取っていきます。いっぱいあってまよっちゃう!? | 日頃から集めていた木の実や手作りの飾りなどを寄付して下さった参加者もいました。 | 葉っぱ、木の実、かざりもの、と3つのコーナーを回って集めた素材でさあ、作るぞ! |

|  |  |

| 先日自分たちで取ってきた葛(クズ)のツルで編んだリースの土台の上に、選んだ素材をかざり付けていきます。 | 細いはり金や、ふだんあまり使わない「グルーガン」を上手に使って台にかざりを止めていきます。 | デザインや付け方を考えながらの作業。みんなの表情は真けんそのもの。広い体育館がみんなの熱気でいっぱいに。 |

|  |  |

おうちの人と相談しながら作業に取り組み、自然の素材を上手に生かしたカラフルなリースが出来上がりました! | 何度も参加してくれているリピーターさんもたくさんいます。「超大作」にちょうせん中!2時間じゃ終わんな~い・・・ | 完成!! 最後にみんなで記念撮影 |

リース作りに向けて リースにするクズのつるを採ろう! (子ども34名・スタッフ/保護者33名 計67名が参加) | ||

|  |  |

2021年11月20日(土) 上石神井に残る葛(クズ)の自生地で特別な許可をいただき、リース教室で使うつるの採取をしました。 | まず大人が急なしゃ面に入って、くずの根を見つけ出して切り出して、外の遊歩道で待つこどもたちにわたしていきます。 | 子ども達がしき地の外からみんなで引っぱるのですが、かんたんには引き出せません。でもこれが楽しい!体重をかけて「オーエス!」(→動画) |

|  |  |

| ようやく引き出したつるから葉を落とし、長さや太さを見きわめながら、手作業で一つ一つリースの形に丸く編んでいきます。 | 低学年のころから参加してくれているリピーターさんもいて手ぎわよく上手に編んでいました。初めての子にもやさしく教えてあげていました。 | つるだけでなく、きれいな赤いカラスウリの実もとれました。こういう自然の材料をたくさん集めてリースをかざりたいですね。 |

|  |  |

| 自分の手で思い思いに巻いてリースの台が出来上がっていきます。大きく編めましたね。さて、どんなかざりを付けたらいいかな。 | 次回の活動ではこのつるにかざりつけをしてオリジナルリースを仕上げます。かざりを考えていろいろ集めるのも楽しいね。 | 石神井川とその周囲に残る貴重な自然。こんな場所がいつまでも上石神井に残ることをみんなで願いながらこの日の活動を終わりました。 |

|  |  |

石神井川ぞいの遊歩道には秋の七草の1つハギの花がきれいなむらさき色の花を付けていました。 | 川辺には水辺の宝石とよばれるカワセミのすがたも。水がきれいでエサの魚がいるというしょうこですね。 | 今回は隊員以外の子ども達と保護者の方もたくさん参加してくれて過去最高の参加者数となりました。 |

定例観察会 秋~冬の自然を楽しもう・「こも巻き」体験 (子ども12名・OB2名・スタッフ/保護者12名・計26名が参加) | ||

|  |  |

2021年11月6日(土)明日は「立冬」。季節は秋から冬へ。まずは今日やるコモ巻きの説明や雪虫の話を聞き、冬にきれいな氷の花をさかせるシモバシラという植物を植え付け。 | 続いて8日に見られる昼間の金星食と夕方の「三日月のなみだ」。そして18日の「月食」についてコタジーから観察のポイントを教えてもらいました。 | 5年生隊員のS君が木のうらがわにあったツマグロヒョウモンのさなぎを見つけてくれました。金色のツノはアクセサリーで身につけてみたいくらいのかがやきです。 |

|  |  |

| 校庭の赤松や黒松、ヒマラヤスギなどマツカレハという毛虫のつきやすい木にワラでできた「コモ」を巻きつける作業にみんなでちょうせん。これは探検隊が20年以上続けている秋~冬のとりくみです。 | コモの中は冬でもあたたかく、毛虫だけでなく、いろいろな生き物が冬ごしのために自分から入りこんでくるのです。これを春にはずして毛虫だけをとりのぞきます。農薬を使わない自然にやさしい方法でしょ。 | 上小のプールはこの季節「大きなトンボ池」になっています。3年生が草を入れてくれたので、すくってみるといろいろな種類のトンボのヤゴや水生昆虫、クロメダカなどを見つけることができました。 |

|  |  |

イチョウの葉を組み合わせて「大きなチョウができたよ!」と中学生OBのN君。 探検隊にはこんなふうに自然と遊ぶ「名人」がいっぱいいて、それぞれ自由に自然を楽しんでいますね。 | ザクロの実がじゅくして自然にわれてきていました。ようやく食べごろ。ルビーのように赤くかがやく実も、今ではなかなか食べるチャンスがないので、みんなで試食。「あまずっぱ~い!!」 | 幼児さん・小学生隊員から大人まで26名が参加。少しずつ活動も元のペースにもどってきました。この日も入隊希望の見学の方が見えてさっそくいっしょに参加。新しいなかまもふえてきてうれしいですね。 |

| ||

定例観察会 もみすり体験・秋の実りを楽しもう (子ども7名・OB2名・スタッフ/保護者16名・計25名が参加) | ||

|  |  |

2021年10月23日(土)秋晴れの下、前回田んぼゾーンでいねかりをして干しておいた稲から、いよいよお米にする作業にちょうせんです。 | まずは、稲のくきからお米のつぶを外す「だっこく」作業。手では大変なことを確認した後、昔ながらの道具を使うことで手ぎわよくできることを体験。 | 次に米のまわりの皮を取りのぞく「もみすり」作業。すりばちと野球のボールを使います。はずれたもみがらをしんちょうにふき飛ばして残ったのが「げんまい」。 |

|  |  |

| げんまいの外側の固い部分をけずり取ればふだん食べている「白米」になりますが、今日はげんまいのじょうたいでそれぞれの家に持ち帰り試食することに。 | 東門のしぶ柿(かき)もしゅうかくして「しぶい」ってどんな感じなのか味見体験。「種のまわりはあまいよ」なんていう発見も。 | ていねいに皮をむいたしぶ柿を今日の作業で出たワラを編んで「なわ」にしたものにくくりつけて「ほし柿」作りにちょうせん。しぶ柿も干すことでおいしく食べられるはず。 |

|  |  |

| トンボ池でジョロウグモの巣を発見。このような大型のクモがいるっていうことは、エサになる昆虫がそれだけたくさんいて自然が豊かだという「しょうこ」ですね。 | 今日の参加者にはスタッフのコタジーがタネから育てたサクラソウの苗のおみやげが。寒い季節に咲く花にはどんな生き物が来るかな?育てて観察してみよう。 | 幼児さん・小学生隊員から大人まで25名が参加。秋の自然をみんなで思いっきり楽しみました。この日の午後は家庭科室で今年の顔合わせ会も行われこちらにも20名が参加しました。 |

定例観察会 いねかり体験・秋の七草を知ろう (子ども10名・OB3名・スタッフ/保護者19名・計32名が参加) | ||

|  |  |

| トンボ池わきの田んぼゾーンの稲(いね)が実りました。そこで今日はみんなで稲刈り(いねかり)体験。稲刈りは初めてという子がたくさんいたね。 | 刈った稲穂(いなほ)は、たばねてしばらくかんそうさせます。次回は稲穂からお米をとる「だっこく」作業をする予定だよ。 | |

|  |  |

| 「秋の七草」(⇒プリント資料)について学んだ後、そのうち上小の校庭にある6種類を見てまわり、プレートを付けました。みんなも見てね。 | いろいろな形があるクワの葉っぱを集めて「クワの葉コレクション」作り。(⇒トップページ9月19日に作品写真あり)切れこみが0個~11個まであったよ。 | きれいな青虫発見!大型虫めがねで観察。「さわるとぷにゅぷにゅだぁ!」ほかにもいろいろな昆虫や幼虫を発見。校庭にも生き物がこんなにいるんだね。 |

|  |  |

| アオスジアゲハの卵の観察。食草となる葉っぱのにおいも葉っぱをもんでかくにん。「スーッとするにおいだ!」 | イチジク・ザクロ・カリン・マメガキ・・・校庭の「秋の実り」をOBのK君が実物を見せながらしょうかいしてくれました。 | 地中から巣ごとつり上げてつかまえられるジグモを教えくれたのはOBのY君。初めて見る子も多かったね。 |

|  |  |

| プールにうかべたネットに川から取ってきた水草を入れてヤゴやメダカのかくれ家作り。プールがどんどん自然の池に近づいていくね。 | また、土とふよう土を麻袋(あさぶくろ)に入れてしずめました。この土がプランクトンがふえるのを助けるといいんだけどな。 | 幼児さん・小学生隊員から大人まで32名が参加。久しぶりの校庭の自然をみんなで思いっきり楽しみました。PTA広報さんも取材ご苦労様! |

授業サポートプールにトンボをよぼう!2021(本番) (3年生の児童と先生方・スタッフ15名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年9月13日(月) この日はいよいよ3年生による「とんぼのふるさと作り」の活動本番。 | 子ども達が用意した草の舟。校内の雑草を集めてうまく水にうくようにくふうした上小オリジナル。(写真は1クラス分) | ヤゴのエサにもなるクロメダカの赤ちゃん300匹あまりをみんなで放流できるように小分けにしてくれているところ。 |

|  |  |

| 草の舟をグループごとにプールにうかべていきます。しばらくするとさっそく上空からトンボがまいおりてきました。卵を産むところもぜひ自分の目で観察しましょう。 | 草のくきの部分にはギンヤンマやイトトンボのなかまが卵を産みに来ます。根についた土からはミジンコなどのびせいぶつが発生して、メダカのエサになります。 | 最後にクロメダカの赤ちゃんを放しました。しばらくすると集まってむれになって泳ぐすがたが観察できました。春までには何倍もの数にふえるはずです。 |

授業サポートプールにトンボをよぼう!2021(事前授業) (3年生の児童と先生方・スタッフ7名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年9月6日(月) 5月にプールのヤゴの救出にとりくんだ3年生が、今度は来年の3年生のためにできることをいっしょに考えていきました。 まず、上小で見られるトンボの種類について知り、さらにそれらのトンボには2種類のたまごの産み方があることを学びました。水があればそれだけでたまごを産めるトンボもいますが、植物のくきにたまごを産むトンボは、植物のないふつうの学校のプールにはやってきません。 そこで、たまごを産みに来るトンボの種類をふやすためには、プールにたまごを産むための草を用意してやればよいことがわかりました。そうすることで、プールが自然の池やビオトープ(=生き物のためにかんきょうをととのえた場所)のような場所に変わるようです。 また、ヤゴのエサになるものとして自然のクロメダカも入れてやるとよいことがわかりました。 さあ、そのためにどんなじゅんびをしたらよいのか・・・ここから3年生の子ども達のくふうが始まります。今年もうまくプールにたくさんの種類のトンボをよぶことができるかな。 | ||

有志によるミニ活動 セミの羽化観察会 (子ども14名・スタッフ/保護者11名・合計25名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年8月2日(月) 日没少し前の明るいうちに集まり、セミとその羽化についてのクイズを楽しみました。 ★え!?セミって地中に7年、地上で7日って聞いてたけどちがうの? ★へぇ!そんなふうにするとセミの幼虫を飼うことができるんだ!! ★上石神井のあたりにいるセミは5種類なんだね。 そのぬけがらをオスメスセットで10個全部集めてみたくなってきたなぁ・・・ ★羽化の始まりから終わりまでをじっくり観察したいなぁ。 夕やみがせまる7時前、いよいよ観察に出発~ | ||

|  |  |

| すぐに歩いているセミの幼虫を発見。地面を歩いているもの、木を登り始めているもの、そしてすでに羽化が始まっているものもいました。 | 地面にあいた穴を調べていくと、中にこれから出てくる幼虫がいる穴も見つかりました。きらりと光る目が地上のようすを見つめています。 | 大きな美しいオオミズアオにも出会うことができました。夜の公園は発見でいっぱい。みなさんもぜひ身近な公園などに行ってみましょう! |

臨時作業 田んぼゾーンへのネット設置 (スタッフ/保護者9名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年7月31日(土) イネの花(上左)が咲き始めました。花のあとにお米ができるのですが、小さい田んぼなのでそのままにしておくとおいしくて栄養たっぷりのお米は実りきる前にほとんどがスズメやネズミに食べつくされてしまいます。そこで毎年こう例のネットはり作業。今年はネズミよけの金あみに加え、少し高いところにスズメよけのネットも張ってみました。さて効果はどうでしょう。毎年少しずつやり方を変えて、生き物たちとの知恵くらべが続きます。 | ||

|  |  |

| 学校内にもセミのぬけがらはたくさん見つかります。気管支が抜けたあとの白い糸がよくわかります。(21日セミクイズ参照) | トンボ池の小さなエノキの木にアカボシゴマダラが来ました。赤い★のもようがきれいですが、外来種です。 | ガマの穂の先には、真っ赤なショウジョウトンボ。オオシオカラトンボやイトトンボもしきりに産卵に来ていました。 |

臨時作業 トンボ池周辺のせん定作業 (スタッフ/保護者・OB計20名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年7月22日(木) 毎年冬の間に行っているトンボ池周辺のコナラ・クヌギのえだ下し作業。昨年は十分に行えていなかったため、特に田んぼゾーンのあたりの上の枝がしげり過ぎて、稲の生育に影響が出るくらいになっていました。そこで、この日は大きな枝を切り落とし、シュレッダーでチップにして土に戻す作業を行いました。中学生OBも参加してくれて暑い中みんなで作業に汗を流しました。作業後は田んぼゾーンにも夏の日差しがたっぷりふり注ぐようになりました。 | ||

授業サポート 3年生によるプールのヤゴ救出授業 (スタッフ/保護者・OB計17名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年5月21日(木) 昨年は子ども達による救出が中止となって大人だけで救出をしたため、子ども達の授業のサポートは2年ぶりでした。 卒業生の大学生や、中には1999年第1回のヤゴ救出やトンボ池作りに関わった卒業生が、地元にもどってきて22年ぶりに参加するなど、たくさんの保護者、OB,スタッフがかけつけてくれました。 単なるイベントのお手伝いではなく、「子ども達と身近な自然をつなぐ手助けを」というのが集まったみなさんの願いです。このような活動がずっと続けていけるよう、学校と連携してこれからも環境整備をしていきたいと考えています。 「救出して終わり。」ではなく、救出したヤゴが、きちんとトンボへの羽化できるよう、明日からは、教室でのヤゴ飼育のサポートもしていく予定です。 | ||

臨時作業 3年生プールのヤゴ救出事前準備作業 (スタッフ/保護者 計15名と先生方が参加) | ||

| 2021年5月18日(火) 20日に予定されている3年生によるプールのヤゴ救出活動の準備のお手伝いをしました。今年は既に教職員の方々が水位の調整や昨年の3年生が秋にセットしてくれた産卵用の草船などを片付けて下さっていたので、この日は救出に使う資材の理科室からの搬入、水中のごみや水草の除去、ガマ・フトイを植えたコンテナの移動 | |

臨時作業 田んぼゾーンの田植えと池の植生管理作業 (スタッフ/保護者・OB計10名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年4月30日(金)トンボ池の水路部分は「田んぼゾーン」として毎年子ども達と田植えを行い、稲を育てています。今年は緊急事態宣言下ということで、残念ながら大人スタッフだけで作業をしました。 | 「田んぼ」は日本の代表的な里山の自然。そこをすみかとする生き物もたくさんいます。かつては石神井川ぞいに広がっていましたが、今ではなくなってしまったのでここは貴重な田んぼ環境の復元です。 | トンボ池の植物も放っておくと増えすぎてしまうので、毎年人間の手で間引いて管理しています。ビオトープではこうした人間による適切な管理がとても大切です。 |

定例観察会 春のビオトープツアーと田植え準備 (小学生5名・中高生OB7名・スタッフ/保護者16名・計28名が参加) | ||

|  |  |

2021年4月11日(日)しばらく休止していた観察会をようやく再開できました。満開のふじだなの下でなつかしいメンバーと再会。今日は入隊希望の新メンバーも参加! | プールではなんとギンヤンマとイトトンボが早くも羽化を始めていました。羽根をのばして空に飛び立つまでの一連の様子を間近でじっくり観察できました。こんなの初めて。 | ギンヤンマ。やっぱり大きいですね。この個体は残念ながら羽化の時に尾が切れてしまっていて飛べませんでした。でもその自然の姿もしっかり最後まで観察する子ども達。 |

|  |  |

| 田んぼゾーンでは次回予定の田植えの準備として土をほぐしてふよう土をまぜこむ作業を子ども達全員で体験。 | 畑ゾーンでは石の上に出てきて日なたぼっこ中のニホントカゲとカナヘビを観察。子ども達はつかまえるのが上手! | ノビルつみ。食べられるんだよ、と聞いて初めての子もおそるおそる口へ。「あ、玉ねぎの甘い感じ!」 |

|  |  |

| 卒業生たちは、卒業記念制作のウェルカムボードの最後の仕上げ作業も。箱の部分を茶色のペンキで仕上げました。 | 小学生もそのペンキを借りて、だいぶいたんできていたトンボ池のベンチのぬりかえ作業にちょうせん。 | 小学生隊員から大人まで28名が参加。久しぶりの校内の自然をみんなで思いっきり楽しみました。 |

卒業記念制作 ウェルカムボードを作ろう!② (6年生・中1隊員5名・スタッフ/保護者9名・計14名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年3月29日(月)昨日とはうってかわって暑いくらいの晴天。満開の桜をながめながらの作業となりました。 | ボードを立てる脚の部分です。材料を組み立て、紙やすりでていねいにみがいていきます。 | 昨日下書きしたプレートに色を入れていきます。相談しながらきれいなグラデーションに仕上げました。 |

|  |  |

| 額縁部分は木目を生かして茶色のステインを塗っていきます。 | 脚の部分は淡いグリーンに仕上げます。作業しながらのおしゃべりも楽しい! | 夕方までかかって草花をかざる箱・額縁・それらを支える脚の各部が完成。後は組み上げれば完成です。 |

卒業記念制作 ウェルカムボードを作ろう!① (6年生・中1隊員4名・スタッフ/保護者6名・計10名が参加) | ||

|  |  |

2021年3月28日(日)雨の予報でしたが、午前中はなんとかだいじょうぶ。まずは久しぶりのトンボ池で生き物さがし。もうメダカも泳いでいました。 | さっそくアマガエルを発見。同じ場所で少し大きいのが1匹と昨年プールで生まれたものか小さなのが7匹見つかりました。 | この日は6年生と去年卒業企画が何もできなかった中1OBが共同で学校に贈る玄関に季節の花を飾れる「ウェルカムボード」作りに挑戦。 |

|  |  |

額縁部分の上には「ウェルカム」と英語で文字を入れることに。念のためスマホでつづりを確かめて、チョークで下書き。材料は校庭の細い木の枝。 | 枝の片面をサンダーで平らにけずり、文字の長さに合わせて切り出してならべていきます。うまくアルファベットになるかな・・・ | 額縁の下の部分には探検隊のロゴを入れようということになり、カーボン紙を使ってロゴを木のプレートに写しとっていきました。これに色をぬり貼りつける予定。続きは明日! |

臨時作業 農薬を使わない毛虫たいじ(コモはずし)作業 (スタッフ/保護者・OB計12名が参加) | ||

|  |  |

| 2021年2月13日(土)探検隊では毎年秋に校庭の松の木にコモを巻き、冬越しする生き物を集めて、農薬を使わずに有害な毛虫だけをたいじする活動にとりくんできています。 | 今日はそのコモを外す日。コモを外していくと、寒い冬をあたたかいコモの中ですごしているいろいろな生き物のすがたが見られます。これはマツカレハの幼虫。 | 1匹1匹ピンセットでつかまえて種類や数を調べていきます。コモを巻いた場所の下の木の皮のすきまにもたくさんの生き物が隠れています。 |

|  |  |

種類ごとに分けて数を数えていきます。校庭に遊びに来ていた子ども達がのぞきに来ていっしょに数を数えてくれました。 | マツカレハの幼虫。バケツの中にはちょうど100匹ずつ。ほかにもクモやカメムシ、テントウムシやヤモリなどもいました。 | マツカレハの幼虫は昨年より少し増えて281匹確認できました。(詳しくは下の表↓) |

|  |  |

| マツカレハは松の葉を大量に食べて木を弱らせてしまうので、はなれた場所の土に埋めて自然にかえします。 | テントウムシやクモ、ヤモリなどの生き物は観察した後、元いた場所に逃がしてやります。これはヤモリの赤ちゃん。 | 今回は大人スタッフと保護者隊員、それに中高生&社会人OB12名が参加してくれました。おつかれさま! |

| こもの中にいた生き物 | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) |

| マツカレハの幼虫(毛虫) | 1160 | 271 | 317 | 16 | 12 | 148 | 281 |

| サシガメのなかま(カメムシ) | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |

| テントウムシのなかま | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||

| クモのなかま | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||

| ワラジムシ | 177 | 8 | 19 | 2 | 0 | ||

| ヤモリ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

定例観察会 クヌギのえだ下ろし&冬の自然で遊ぼう! (幼・小学生3名・スタッフ/保護者8名・計11名が参加) | ||

|  |  |

2021年1月9日(土) 冬恒例のクヌギのえだ下ろし。はしごの上で手ぎわよく枝を落としてくれているのは植木屋さんではなく、実は電気工事のプロのOパパ。 | 切った枝はその場で園芸用のシュレッダーでくだいてチップにしていきます。高学年の隊員は道具の使い方も慣れたもので、太さと向きを見きわめて次々処理していきます。 | トンボ池のクヌギは枝が上の電線にぶつからないよう定期的にてっぺんを切り落として高さを管理しています。切り株の年輪を数えると22本・・・ということは?(中央は500円玉) |

|  |  |

| 今日は参加者が少し少なかったのですが、大人から幼児さんまでみんなで力を合わせて作業したので大量の枝も90分ほどできれいにかたづきました。 | チップの一部はクヌギの木の根元へ。今年もここで天然のカブトムシが出てくれるとうれしいのですが・・・ | 落ち葉の一部はプールへ。 しばらくすると水底にしずみ、ヤゴやメダカのかくれがになるはず。 |

|  |  |

| 今日は天気はよかったですが、気温は4度ほど。 | トンボ池の氷は1センチほどありました。 | 池のほとりの夏みかんはようやくいい色に。 |

|  |  |

| 野鳥のレストランにもたっぷりアワ(鳥のエサになるこくもつ)を。 | バードフィーダーの中のエサもへっていたのでヒマワリの種をたしました。 | 寒い中、参加のみなさんはしっかりあせをかいて下さいました。おつかれさま! |

定例観察会 野鳥のレストランを作ろう!バードフィーダー作り (幼・小学生8名・中学生OB3名・スタッフ/保護者15名・計26名が参加) | ||

|  |  |

| 2020年12月6日(日)野鳥のためのバードフィーダー(えさやり器)作りにちょうせん。材料は空のペットボトルに自然の木の枝、はり金です。 | のこぎりで木材を切ったり、はんだごてを使ってペットボトルにあなを開けたり・・・いろんな道具を使うのも探検隊ならではの楽しい体験です。 | できたエサ台には野鳥が好きなトウモロコシやアワなどの穀物(こくもつ)や果物などを置きました。さあこのレストラン、どんなお客さんが来るかな。 |

|  |  |

| 中にはヒマワリの種が入っています。さっそくトンボ池のまわりの木にセット。鳥は横のあなから中の種を取り出して食べ、どれだけへったかも外からすぐわかるというしかけ。 | エサ台を作ることでふだんはなかなか近づけないいろいろな野鳥の姿を近くから観察できます。ただし野鳥にエサをやるのは自然界のエサがへる冬の間だけにしましょう。 | 6年生隊員のN君が学校でもらったヘチマから自分で「ヘチマたわし」を作ってきてみんなに紹介してくれました。ふわふわしていて昔はこれをスポンジにしたというのもなっとく。 |

定例観察会 コモ巻き・お米プロジェクト(もみすり) (小学生4名・中学生OB2名・スタッフ/保護者15名・計21名が参加) | ||

|  |  |

| 2020年11月8日(日)虫たちの冬越しのために今年も校庭の木にわらでできた「コモ」を巻きました。 | あたたかいコモの中にはマツカレハの毛虫をはじめ、いろいろな生き物が集まります。春の調査が楽しみです。 | トンボ池と校庭の秋の実り。ザクロ、イチジク、豆柿、柿、ミカンなど食べられる果物もたくさんあります。 |

|  |  |

| 前回刈った稲。よく干した後、スタッフ手製の「千歯こき」という道具を使ってワラと稲(お米)を分ける作業(だっこく)。稲穂(いなほ)を引っかけてグッと手前に引っ張ると・・・ | 今度は「もみすり」。外側の皮(もみ)を取るために「すり鉢」に入れてゴムボールでていねいにこすり、はがれた皮を風の力でふき飛ばします。 | 最後にふるいにかけると、お米(玄米=げんまい)のできあがり。今回は白くする「精米」は行わずこのまま持ち帰り家で玄米として試食することにしました。 |

定例観察会 田んぼゾーンの稲かり・秋の七草を知ろう (小学生5名・中学生OB3名・スタッフ/保護者15名・計23名が参加) | ||

|  |  |

| 2020年10月11日(日)待ちに待ったトンボ池の観察会をようやく再開することができました。 | まずは、田んぼゾーンで稲刈り。しっかりネットを張ったので今年は鳥やネズミに食べられることもあまりなかったようです。 | 本当は屋外で天日干しをしたいのですが、今回は参加者にそれぞれ家に持ち帰って干してきてもらうことにしました。 |

|  |  |

| 続いて裏の畑のわきで育てていたジュズ玉をみんなで取りました。ぴかぴか光る茶色い実。昔は原っぱにいっぱいあったんだけどね。 | しゃく取り虫発見!手にのせるとちゃんと「尺」をとって歩いてくれました。かわいい! | こちらはツマグロヒョウモンの幼虫。さわってもだいじょうぶと聞いて、こわごわ手をのばす。うわ、トゲがやわらかい! |

|  |  |

| この日、一番たくさん現れてくれたクビキリギス。緑色のと茶色いのがいましたね。 | 青じその穂(実)を取ったよ。家に持って帰って天ぷらにするんだ! | 小学生隊員から大人まで23名が参加。8か月ぶりの校内の自然をみんなで思いっきり楽しみました。 |

授業サポート プールに草を入れていろいろなトンボを呼ぼう! (3年生108名・先生方6名:スタッフ・隊員・大学生OB10名が参加) | ||

|  |  |