お知らせ |

トンボ池・上石神井のしぜん最新情報 |

|

2024年10月20日(日) ジャコウアゲハ、羽化しました サナギの色が黒っぽくなって、翅(はね)や体のもようがすけて見えるようになってきて羽化が近いようなので、羽化の様子を動画にとろうと準備してあったのですが、別の調べ物をしているわずかな間に羽化していまい、動画はさつえいできませんでした。チョウは、トンボと違(ちが)って羽化にかかる時間はとても短く、あっという間に羽化が終わってしまいます。ただ、翅がしっかり乾(かわ)いて飛び立てるようになるのには少し時間がかかるようです。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

| ||

|  |  |

2024年10月18日(金) お菊虫(おきくむし) ジャコウアゲハの蛹(さなぎ)を見つけました。これでジャコウアゲハの卵(たまご)、幼虫(ようちゅう)、成虫(せいちゅう)といった成長(せいちょう)の段階(だんかい)を写真にとることができました。 ジャコウアゲハの蛹はとても変わった姿(すがた)をしていて、お菊虫(おきくむし)と呼ばれることもあるそうですが、そのいわれについて調べてみてください。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||

|

2024年9月28日(土) お米できるかな? 探検隊では一ヶ月近く前、9月7日に水路の稲刈りをしましたが、イネを刈り取った後の切り株から新しく芽を出し、イネの「ひこばえ」が成長し、草丈は30cmほどと小さいながら、もうすでに小さな穂(ほ)をつけています。「二番穂(にばんほ)」とか「ひつじ」とか呼ばれ、暖かい地域ではこの新しい穂を刈り取ってお米を収穫することがあるそうですが、上小のイネの「ひつじ」は、はたしてお米になるのでしょうか? 画像と情報:しぜん探検隊 |

|

|

|

|

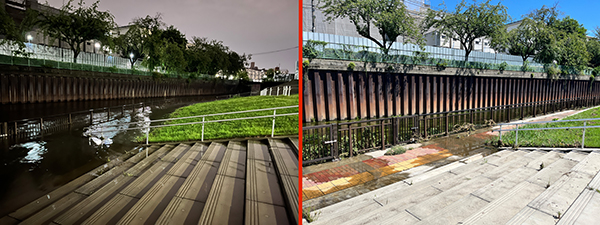

2024年8月20日(火) 雷雨後の石神井川 今年は昨年より夕方近くから夜にかけて雷雨(らいう)になることが多いような気がします。昨日19日の夜も雷雨になりました。たくさんの雨が降ったあと、石神井川がどうなっているのか、雨が上がった後に行ってみました。雨で水位が上がり、普段は歩いて散策(さんさく)できるようになっている通路だけでなく、草の生えた斜面の一部まで川の水があふれてきていました。天気になった今日、同じ場所に行って似たような景色になるように写真を写してくらべてみました。一番上の写真を見ると、カルガモが、柵(さく)の手前側、川の水があふれて池のようになったところを泳いでいるのがわかります。川の流れが強すぎて、危険(きけん)を感じたのでしょう。泳ぐのが得意(とくい)なカルガモでさえ危険を感じるような流れの強さ、水の量になったということです。雨が降(ふ)ったあとはけっして川に近づかないようにしましょう。石神井川は西東京市を流れて練馬区を流れてきます。夏の夕立などで西東京市にたくさんの雨が降ったときには、上石神井でまったく雨が降っていないときでも、急に石神井川の水の流れが強くなり、水位が高くなる(水の量がふえる)ことも考えられます。スマホのアプリなどで雨雲の様子を見たり、石神井川の上流にあたる西の方角の空を見て、真っ黒な曇り空になっているようなときには、急いで石神井川の近くで遊ぶのをやめて川の近くから離れるようにしないと危険です。日頃(ひごろ)から、空や雲の様子を見て、天気の変化などに興味(きょうみ)をもつようにしましょう。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

|

2024年7月18日(木) ジャコウアゲハ イネの植えてある水路のあたりをジャコウアゲハが飛びまわっていました。6月24日に見かけたものと違って、翅はいたむことなく、きれいな姿をしていました。 ジャコウアゲハは姿(すがた)だけでなく、飛び方もナミアゲハやクロアゲハなどと違って、フワフワと風に舞(ま)うように飛ぶので、遠くから見てもジャコウアゲハであることがわかります。みなさんもぜひ、ジャコウアゲハを見つけてください。クリック→動画:ジャコウアゲハが飛ぶ様子 (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年7月19日(金) 校庭でトンボをつかまえたよ 校庭にいた2年生の女の子にもっていてもらいました。人さしゆびと中ゆびでじょうずに羽根をはさんでいます。これは、アカトンボのなかまではありません。ウスバキトンボというトンボで、プールにもよくやってきます。ちょうどおぼんのころたくさんあらわれるので、「精霊(しょうりょう)トンボ」とか「盆(ぼん)トンボ」などともよばれます。たまごがかえってからわずかひと月ほどで成虫になります。何回かそれをくりかえします。プールにもヤゴが生まれますが、寒さによわく、12月ごろにはこのトンボのヤゴはすべて死んでしまいます。それなのに、よく年また見られるのはどうしてでしょうか?しらべてみてください。このトンボは、アカトンボやシオカラトンボの仲間とはちょっとちがうくらし方をしているみたいですよ (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

|

2024年6月24日(月) ジャコウアゲハ ついに上小の水路わきにあるウマノスズクサにジャコウアゲハがやってきているのを確認しました。産卵(さんらん)している様子はありませんでしたが、バタフライゾーンの中をゆっくりと飛び回り、ときおりウマノスズクサにとまって翅(はね)を休めていました。よく見ると、さんざん飛び回ったからでしょうか、後翅(こうし/後ろばね)がボロボロになっていました。 またやってくるかもしれないので、トンボ池に行ったときには、ジャコウアゲハがいないか探してみましょう。産卵する様子を見ることができるかもしれません。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

| ||

|  |  |

2024年6月22日(土) ウマノスズクサとジャコウアゲハ トンボ池の水路の横、バタフライゾーンにウマノスズクサが鉢植えで置いてあるのですが、そこにジャコウアゲハの卵がうみつけられていました。成虫、来ていたのですね。色が黒っぽい卵がふたつほどありました。数時間後には孵化して小さな幼虫が2匹いました。幼虫はこれからウマノスズクサをたくさん食べて、大きく育っていきます。そっと見守りましょう。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||

| ||

|  |  |

2024年6月17日(月) ジャコウアゲハの幼虫 3年前、神学院のフェンスぞいに、ジャコウアゲハの幼虫の食草であるウマノスズクサがあるのに気づき、神学院にかり取らないようにお願いしていました。今日、通りすがりにそのウマノスズクサをみたところ、葉を食べたあとがあったので、周囲(しゅうい)を探(さが)したところ、数匹の幼虫がいました。幼虫の写真を撮っていたところ、ジャコウアゲハ(クリック:写真①、写真②/別日撮影)が2頭、卵を産み付けに飛んできていました。神学院にウマノスズクサの保護をおねがいしてから3年目にしてやっと幼虫の姿(すがた)をみることができました。 (画像と情報:しぜん探検隊) | ||

|

2024年6月15日(土) ヤマトタマムシ 体は緑色の金属光沢があり、虹色にかがやく、とてもうつくしい甲虫(こうちゅう)です。この体の美しさは死んでも色あせません。上石神井憩いの森を散策(さんさく)していて見つけました。東京では、絶滅の危険性が高まっている種に指定されています。成虫はエノキやケヤキの葉を食べるため、夏の日差しが強く暑い日、それらの木の高いところを飛び回っている姿が見られます。また、エノキやケヤキの木の近くの地面に落ちているのをみかけることもあります。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年6月12日(水) 隊員のKさんやHさんが飼っていたツマグロヒョウモンがめでたく羽化(うか・サナギからチョウにかわること)しました。サナギについていたあの「金バッチ」はどこへともなくきえていました。(まぼろし~~~~~!)金色に光るものがそこについていたわけではないんですね。 |

|

ぎょぎょ。流血のさわぎ。それともトマトジュースを飲みすぎ? この赤いえき体は、「蛹便」(ようべん)というそうです。サナギからチョウになる時に、よぶんな体えきをすてて身がるになります。まず羽化してすぐに体えきをはねのみゃくに送りこみはねを広げます。はねが広がって完成するとはねのみゃくは中がからになります。あまった体えきは、外に出して飛び立ちじゅんび完了というわけです。 |

|

ツマグロヒョウモンの名前のいわれ 「つま」とは、着物のすその両はしのところをさします。チョウでいうと、後ばねの下あたりでしょうか。羽化したのはオスですが、やはり「つま」が黒くなっています。メスはオスとちがい前ばねのはじがきれいに青黒く色づいているのが目をひきますが、あの部分がツマグロヒョウモンの名前のいわれではないということです。メスもオスもつま(後ばねの下)が黒くなっているというわけです。 (画像と情報:隊員のHさん、しぜん探検隊) |

|

2024年6月9日(日) ツバメ 石神井川の近くでたくさんのツバメが飛んでいます。巣立(すだ)った幼鳥も混(ま)ざっているようですが、巣立ってもまだ、自分でエサをつかまえることができないのか、電線にとまって親鳥がエサをとってきてくれるのを待っています。親鳥は飛(と)んだまま器用(きよう)に幼鳥の口にエサを入れてあげています。 (画像と情報:しぜん探検隊) |

| |

2024年6月1日(土) シジュウカラの巣箱の確認 6月の観察会で、上小西門付近のヒマラヤスギの木に取り付けておいたシジュウカラの巣箱の中の確認とそうじをしました。ひなはもうとっくに巣立ったあとですが、巣材(すざい)や巣立てなかったひなの亡骸(なきがら)の確認をしました。写真は以前に写した子育てをするシジュウカラの巣の中の様子です。この時は動画も撮影しました。→動画リンク (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年5月31日(金) この草・・・なんだ?クイズだよ おさんぽコースを歩いていると、目をひくとげとげの花を見つけました(西東京市内)。畑や庭ではなく、しざいおき場のとなりの空き地に、何本か生えています。葉はハートがたで数十センチの大きなものもあります。草たけは大人のむねから首くらいまであり、けっこう大きいです。さて何でしょう? ア) ゴボウ イ) オニアザミ ウ) ショウガ (画像と情報:しぜん探検隊) |

|

2024年5月11日(土)トンボ池の「かいぼり」 今年も発見「トンボ池の主」! 5月の観察会では毎年、トンボ池の水を全部抜いて生き物調査と池の大そうじ(=かいぼり)をしています。今年もたくさんのヤゴやクロメダカ、モツゴ、ヌマエビなどの生き物がいることを確認し、同時に増え過ぎた水生植物アサザの間引きをして生き物が住みやすい池になるように環境整備をしました。毎年この日に会うことができるのが、上の写真の巨大ドジョウ。もう何年も前からトンボ池にすみついているので探検隊では「トンボ池の主」と呼んでいます。 画像と情報:しぜん探検隊 |

|  |

2024年4月28日(日) ツクシじゃないよ! しぜん探検隊の小屋のすぐそば、ちょっと変わったものを発見!。まるでツクシのように地面からニョキニョキっと出ています。でもツクシではありません。ヤセウツボという植物です。もともと南ヨーロッパを原産とする外来種(がいらいしゅ)で、マメ科やキク科の植物に寄生(きせい)して(ほかの植物から栄養をもらって)成長するようです。葉緑素(ようりょくそ)を持っていないため、ほかの植物のような緑色ではなく、全体に褐色(かっしょく)をしています。 (画像と情報:しぜん探検隊) | |

|

2024年4月26日(金) ツバメの季節になりました! これは先週17日の石神井川です。真ん中あたりにとんでいるツバメが写っています。 今朝は、北口にある「べジファームかのん」の畑で、巣材の土を運ぶカップルを見ました。どこに巣を作っているんでしょうね? (画像と情報:OBのGママさんより) |

|

2024年4月15日(月) かわいい花見つけた! 花の大きさは、7mmから1cmくらいです。葉が大きいので、つい見落としてしまいそうです。はなびらは5枚で白く、わずかにピンク色をしています。調べると、ナガエアオイらしいです。(葉の柄(え)が長いから)タチアオイやムクゲと同じアオイの仲間です。べつの名前ではハイアオイ(地面をはうから)などとよばれるようです。場所は、トンボ池からほど近いところにある梅(うめ)の木のすぐそば、校しゃのきわです。かなりいせいよく育っています。 画像と情報:しぜん探検隊 |

|

2024年4月8日(月) いよいよ新年度! 入学、進級おめでとうございます。 校庭では、満開(まんかい)のサクラの花だけでなく、たくさんの春の花や、いろいろな生き物が、君たちに見つけてもらうことを楽しみにまっています。 画像と情報:しぜん探検隊 |

|

2024年2月24日(土) 春がやってきます 上小のあちらこちらに、フキノトウ(フキのつぼみ)がたくさん出ています。 もうすぐ春がやってくることを知らせてくれているようです。そう思ってさがすと、オオイヌノフグリやホトケノザなどの小さな花も咲いています。 画像と情報:スタッフのつとむ |

|

2024年2月14日(水) ジョウビタキ(オス) 春をおもわせるような暖(あたた)かな日もあって、シジュウカラもさかんにさえずり始(はじ)めたようです。そろそろ、この写真(しゃしん)のジョウビタキのような北の国からわたってきた冬鳥ははんしょく地にもどり、姿(すがた)を消す時期(じき)でしょうか。最近(さいきん)では、日本に残(のこ)ってはんしょくしているのが確認(かくにん)されることもあるようです。→クリック写真拡大 画像と情報:スタッフのつとむ |

|

2024年2月3日(土) コモをはずして中を観察しました!出てきたのは・・・ 2月の観察会の時に、校庭西がわにあるクロマツ、アカマツ、ヒマラヤスギにまいたコモを外して、中の虫の冬越しのようすを観察しました。中からは、マツカレハの幼虫175匹、ハムシ、クモ、テントウムシ、カメムシ、ツチバチににたハチが見つかりました。写真は、うっかり手のひらにマツカレハの幼虫を広げたところです。マツカレハの幼虫は毒の毛をもっているので、手でじかにさわることはキケンです。ぜったいにしないようにしましょう。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

|

2024年1月12日(金) こおりの華(はな)がさいたよ シモバシラの氷の華(はな) が見られました。12日は、朝の最低気温がー2.7度(アメダス練馬(石神井台)7時ごろ)にまで下がりました。シモバシラは、シソ科の植物で夏には白い花をさかせます。冬には、かれてしまいますが、根は元気です。すい上げた水をくきからふき出して、それがつめたい空気にふれると、氷の華ができるというわけです。東京では高尾山が有名ですが、これは、西東京市向台町にある小さな植物園でとったものです。気温が上がるととけてしまうため、寒い早朝のわずかな時間しか見られません。 (画像と情報:スタッフのこたじー) |

|

2023年10月27日(金) 「空を見上げよう!」のページにあるように〈→クリック(空を見上げよう」へ移動〉、今日は昔の暦で9月13日。「後の月(のちのつき)」と呼ばれる十三夜の月を、お月見代わりに撮影してみました。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |

|

2023年10月19日(木) 夕焼空 久しぶりに夕焼を写してみました。だんだん色が濃くなって広がり、まるで紅鮭(ベニザケ)みたいな色だなぁと思ってみていたら、あっという間に色がなくなって、灰色の雲になってしまいました。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |

|

2023年8月23日(水) 夕空の表情 今日の夕方は、久しぶりにきれいな夕焼けを見ることができました。地平線の下に沈んだ太陽の光を受けて、雲がその表情をさまざまに変える様子は見応えがあります。陽の光が当たらなくなって雲がその色を失った頃、南の空に半月間近の月が輝いていました。(→タイムラプスムービー) (画像と情報:スタッフのつとむ) |

|

2023年8月22日(火) 夏らしい雲 突然強い雨が降ったり、雷が鳴ったり、今日はそんな1日でしたね。夕方になって北の空を見たところ、高く成長した積乱雲が、夕日に赤く染められていました。成長した積乱雲の頂上部分が平らになって、いわゆる立派な「かなとこ雲」となっていました。あの下ではものすごい雨になっているんだろうなぁ、そんなことを考えながら1枚写真を撮りました。対流圏の中の温度差によって高く上昇しながら発達する積乱雲も、成層圏に達するとそこでは上昇できずに成長が頭打ちとなって横に広がるようになります。こうしてできた積乱雲の形がかなとこ雲です。つまり、かなとこ雲の平らな部分は、大気圏の中の、対流圏と成層圏の境目ということができます。ちなみに、かなとこ(金床)とは、金属を叩いて加工する時などにその作業台となるものです。今回の写真、頂上部分が綺麗な平ではないので微妙ですが…。 (情報と画像:スタッフのつとむ) |

|

2023年8月18日(金) 海を渡るトンボ 石神井川の上、そしてその脇の草原の上をたくさんのトンボが群れて飛んでいます。ウスバキトンボです。春から秋にかけて、日本全国で見られるトンボですが、寒さに弱く、八重山諸島など一部の温かい地域を除いては、日本の気候ではヤゴが冬を越せずに、全滅してしまうと言われています。春になると南の温かい地域から海を渡ってやってきて、世代を繰り返しながら、季節の移り変わりとともに少しずつ日本の中を北上していきます。このあたりでは、今の時期に最も多く姿を現し、成虫は水辺から遠く離れるため、街中でも目にすることの多いトンボです。お盆(8月中旬)の頃に群れで飛ぶ姿を見かけるため、「精霊(しょうりょう)トンボ」「お盆トンボ」などとも呼び、「ご先祖様の使い」と考える地域もあるようです。動画→クリック (画像と情報:スタッフのつとむ) |

|

2023年7月19日(水) もらったヤゴがトンボになったよ! 事務局にうれしいお便りが届きました。5月に上小のプールで行った「ヤゴ救出大作戦」に参加してくれた、おとなり上石神井北小学校の6年生のMさんからの報告です。Mさんはクラスの「生き物係」をしているそうで、上小で救出したギンヤンマのヤゴを学校に持って行って、ヤゴが大きなあごを伸ばしてアカムシを食べる様子をクラスのみんなに実際に見てもらったりして詳しく紹介してくれたのだそうです。学校が休みの日には家に持ち帰り、最後は家でしっかり羽化させることもできたそうです。上小のプールで育ったヤゴが、同じ上石神井の地域の中で学校のわくを超えて、生き物仲間を増やしてくれているようでなんだかうれしいですね。Mさん、報告ありがとう! (画像:上北小Mさんより) |

|

2023年7月6日(木) エゴノキに注目! エゴノキという樹木があります。日本各地の雑木林などで見かけますが、公園樹としても植栽されることも多く、最近では、雑木の庭の樹木として人気も出てきています。 そんなエゴノキですが、秋に落ちている実を割ると中に小さな白いイモムシ(クリック:画像1、画像2、画像3)がいて、それを釣り餌にしたりします。釣り人はエゴノキをチシャの木と言うこともあり、中の虫をチシャの虫と呼んだりします。 このイモムシ、エゴヒゲナガゾウムシという小さな甲虫の幼虫で、釣り餌に使うために幼虫はよく見るのですが、今まで成虫を見たことがありませんでした。そこでこの時期、交尾・産卵のためにエゴノキにやってくるらしいエゴヒゲナガゾウムシの成虫を見つけて写真を撮ろうと思いました。 エゴノキはいろいろなところに植えられていますが、落ちている実の中に幼虫がいる割合が高い木と、あまり入っていない木があります。近くでは、立野公園には、落ちている実に幼虫が入っている割合が高いエゴノキが1本あって、そこで成虫を探すことにしました。小一時間探して1匹の成虫(オス)を見つけることができ、撮影しました(クリック:画像)。オスは、白い顔の側面がツノのように出っ張っていて、その先にに目がついているユニークな顔をしています(クリック:画像)。 ユニークといえば、エゴノキでは、エゴツルクビオトシブミ(クリック:画像1、画像2、画像3)という、これまたちょっと変わった姿をした小さな甲虫を見かけることがあります。エゴノキだけでなく、ハクウンボク、フサザクラなどの葉の上でも見られるようですが、メスはその葉を巻くようにして卵の入ったゆりかご(巣)を作ります(クリック:画像)。その筒状に巻かれた葉が地面に落ちていることがあります。丸く巻いた手紙に形が似ているので「落とし文」と呼ばれます。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |

|

|

2023年7月3日(月) 「かぎたくないけどかいでみたいにおい」の花 トンボ池の水路のわき、バタフライゾーンに植えてあるウマノスズクサの花が咲きました。花は先の開いたやや曲がった筒状で、その基部(もとの部分)が丸くふくらんだ独特(どくとく)な形をしています。花は動物のふんや腐(くさ)った肉のようなくさい匂(にお)いがするそうで、その匂いで小さなハエなどを筒の中におびき寄せて閉じ込めて、受粉(じゅふん)に利用するそうです。このウマノスズクサはジャコウアゲハ(画像:クリック)の食草(幼虫が餌にする)です。上小でジャコウアゲハを見かけたら、ぜひ報告してください。 (画像と情報:スタッフのつとむ) |

|

2023年6月20日(火) 葉っぱの上の理容師さん 体育館の裏、花だん(畑)のシソの上に、カミキリムシがいました。カミキリムシの仲間はとても種類が多く、その姿や大きさは様々です。この黒い体に白い点々のカッコイイ姿のカミキリムシはゴマダラカミキリ。ところで、カミキリ虫の名の由来ですが、「紙きり」でも「噛(か)み切り」でもなく、「髪切り」。強い顎(あご)を持ち、髪の毛をも切る、ということからきていると言います。幼虫が、樹木の幹の中や草花の茎の中を食いあらすため、果樹農家や園芸を楽しむ人たちからは嫌われ者の害虫とされます。一方、美しい姿のもの、珍しいものも多く、昆虫コレクターにとっては人気の昆虫です。カミキリムシの多くは、手で持ったりすると、威嚇(いかく)のため、独特な鳴き声(音?)を出します。(動画:手に持ったゴマダラカミキリ→クリック) (画像と情報:スタッフのつとむ) |

| ||

|  |  |

2023年6月19日(月) ナゾの巨大植物! 体育館脇の上小花壇の一角に現れた巨大な植物。ビロードモウズイカという帰化植物(もとは外国の植物で、日本に持ち込まれて野生でも育つようになった植物)で、大きさは2mほどになるものもあります。上小でもときどき、姿を現します。ふつうにタネでふえるそうですが、そのタネの数は多く、一株のビロードモウズイカで10万個以上、そしてそのタネは10年、場合によっては100年以上発芽能力を保ち土の中で発芽に適した状況になるのをじっと待つのだそうです。人間に気づかれずに、土の中には発芽(はつが)を待つタネがたくさんあるのです。ですから、一見何もないように見える場所から、突然ビロードモウズイカが芽を出し、一気に大きくなることがあるようです。葉は柔らかく、表面に細かな毛がたくさん生えていて、さわるとまるでベルベット(ビロード)のような肌触りで、名前もそれに由来すると思われます。 (画像と情報:スタッフのつとむ) | ||

| |

| |

|  |

2023年6月16日(金) ライポン! オザキフラワーパークにあるラベンダーの花に、モフモフの黄色いハチがいました。コマルハナバチのオスです。地域(ちいき)によって、昭和の子どもたちは、「ハナマルキバチ」「キバチ」「キグマ」などと呼んでいたようです。ネット情報(じょうほう)では、目黒区、大田区、品川区などではこのコマルハナバチのオスを「ライポン」と呼んでいた、とあります。いえいえ、ここ上石神井小学校の昭和の子どもたちも「ライポン」と呼んでいましたよ。刺さないハチとして知られ、休み時間になると、花だんの花にやってくる「ライポン」をつかまえて、手に乗せたり、やさしく手で包むようにして持ったりして遊んだものです。ハチの毒針(どくばり)は、産卵管で、メスにしかありません。つまりオスのハチは針を持たないため刺さない(刺せない)のです。このコマルハナバチのメス(最下段右)は体が黒く、オスとは体の色が全く違うため見分けやすく、オスを「ライポン」としてつかまえてペットのようにして遊んでいたのです。やさしく包むようにして持った「ライポン」は逃げようとして手の中で飛び回ります。その時の羽ばたきの感触は独特のものです。ただし、くれぐれもメスのコマルハナバチには手を出さないよう! (画像と情報:スタッフのつとむ) | |

|  |

2023年6月1日(木) きれいに並んでるね。 大きくなりすぎないようにと、低い場所まで幹(みき)を切りつめたクヌギ。幹のとちゅうからたくさんの新しい枝(えだ)を出しています。そんなクヌギの葉に、てんとう虫の卵(たまご)がきれいに並んで産み付けられていました。 (画像と情報:スタッフのMさん) | |

|

2023年5月22日(月) ミズカマキリをみつけたよ!! 22日(月)に3年生のヤゴ救出が行われました。たくさんのヤゴにまじって、こんなものがとれました。ミズカマキリです。水の中をゆうゆうと泳いでいるところをカゴですくいました。ミズカマキリは、カメムシの仲間で、全国の水田、池や沼、自然ののこっているプールにもいることがあるそうです。県によっては準絶滅危惧種(じゅんぜつめつきぐしゅ)にもなっているようです。上小のヤゴ救出の時に見つかったのは、20年ぶりくらいでしょうか。本当にひさしぶりの再会です。前足から尾までを計ると10センチをこえます。するどい前足で小魚などのえものをとらえ、口でからだの中に消化液(しょうかえき)を入れてとかしてすいます。このように小動物のえいようをとって水中(上)にくらしているコンチュウはほかにどんなものがいるのか調べてみましょう。 (画像と情報:スタッフのコタジー) |

|

2023年5月17日(水) 地上のツバメ 初夏らしい気候になって、あちこちでツバメが飛ぶ姿を見かけるようになりました。上小のプールでも水を飲むために水面ぎりぎりを飛ぶツバメを見ることができます。今日はそんなツバメにまつわる植物の紹介です。写真はセリバヒエンソウ。上小のいろいろなところで見ることができます。その名前ですが、葉が植物のセリに似ているため「セリバ」、ヒエンとは漢字では「飛燕」と書きます。花の形を飛んでいるツバメ(燕)に見立てたものだそうです。休み時間などに見つけてみましょう。花の形、飛んでいるツバメに似ているかな? (画像と情報:スタッフのつとむ) |

| |

2023年5月3日(水) 石神井川が面白い! 5月に入り、水温もだいぶ上がってきたのか、アブラハヤが産卵(さんらん)のために集まっているのを観察することができます。上石神井団地近くの右岸の新しくできた公園?の上流側の階段を降りて柵に沿って少し下流側に歩いたあたりで川をのぞきこむと、8cmほどのアブラハヤが群れになっているのがわかります。アブラハヤはこの時期に、砂礫底(されきてい)あるいは砂泥底(さでいてい)といった産卵に適した場所にオスが群れ、そこにメスがやってきて産卵するようです。ぜひこの機会に観察してみてください。そうして川をながめていると、目の前をコサギやカワウが通過したり、カワセミが勢いよく通り過ぎるのを見ることもできます。 (情報と映像:スタッフのつとむ) |

|

2023年4月23日(土) ホオノキの花 上石神井いこいの森(上石神井4丁目)で、ホオノキの花が咲いていました。白い大きな花で、直径が15cmほどもあります。花の中央には、雌蕊(めしべ)と雄蕊(おしべ)が集まったものが目立ちます。上部が雌蕊が集まったもの、下の方が雄蕊(おしべ)の集まりです。蕾(つぼみ)はろうそくのほのおのような形をしています。花が咲き終わって花びらが落ちると、筆のような形の雌蕊(めしべ)が残ります。葉もとても大きく、幅10〜25cm、長さ20〜40cmほどになります。葉にこうじ味噌を乗せて炭火で焼く朴葉味噌(ほおばみそ)は岐阜県高山の名物です。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |

|

2023年4月22日(土) ツツジ ・ サツキ クイズだよ! 道路ぎわに庭先に、ツツジやサツキがきれいにさいています。花の色も、こいピンク、うすいピンク、むらさき、白、赤、オレンジ・・など目にあざやかです。 ここでツツジとサツキを見分けてみましょう。 左右どちらがツツジでしょうか、サツキでしょうか?(花の大きさやおしべの数がポイントになるかも) (画像と情報:スタッフのコタジー) |

|  |

| |

2023年4月13日(木) やってくるかな?!ジャコウアゲハ 神学院のフェンス沿いにはジャコウアゲハの食草であるウマノスズクサが何株か生えています。草刈りの時に刈り取られてしまわないように、昨年、神学院にお願いして、植物名を書いた札を付けさせてもらいました。ウマノスズクサは冬には地上部は枯れてしまいますが、根が残り、春になると新しい芽を出してつるを伸ばします。今年はすでに直径6mmほどの立派なつるが育っています。この辺りではあまり姿を見かけないジャコウアゲハですが、食草に卵を産みにやってきてくれるでしょうか?産卵する成虫を見かけたり、幼虫を見つけたら探検隊に報告してください。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

|  |

2023年4月12日 菜の花なかまたち 菜の花とは、アブラナ科アブラナ属(ぞく)の花の総称(そうしょう)で、春に咲く黄色い花です。キャベツやハクサイ、ブロッコリーなどもアブラナ科の野菜です。写真左はハクサイの花、右側はキャベツの花で、どちらも菜の花ですが、びみょうに花の色合いが異(こと)なります。(クリック→拡大) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

| |

2023年4月3日(月) どんな花が咲くのかな? 上小には何本かクワの木が植えてあります。そのクワの木、ツボミをつけ始めました。どんな花が咲くのか観察してみてください。花が咲いたあと、初夏には実が赤黒くじゅくし、甘くなります。 |

|

2023年3月31日(金) ツクシが出たよ~ 春のおとずれがたくさん見られるようになってきましたね。ツクシもひょっこりと顔を出しています。ツクシが出たあとにムクっと出てくるスギナも、右のほうに見えますね。仲良くならんだツクシとスギナ、学校で観察ができるのはめずらしい事なんですよ。4月から始まる新しい学年でも、たくさんの発見をして、友達や先生におしえてあげましょう。(東側通路花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) |

| |

|  |

2023年3月30日(木) 紫色のじゅうたん! ムラサキハナナが見ごろです! 場所は上小西門を出て上中のグラウンドに沿って西に向かい200mほど行った右側です。たくさんの花が咲いて、まるで紫色のじゅうたんをしいたようです。ムラサキハナナは和名をオオアラセイトウといい、ショカッサイという別名もあります。 今が花の盛りです。サクラの花見も良いですが、ぜひ一面の紫色を見に行ってください。(画像をクリックすると拡大します) 道案内→クリック ※私有地(個人の土地)ですので、勝手に入ったり、花を摘んだり踏んだりしないようにしましょう。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

| |

|  |

|  |

|  |

2023年3月14日(火) 春がいっぱい! 石神井川沿いのソメイヨシノもさき始めました。川岸には流れ着いたショカッサイ(ムラサキハナナ)のタネが芽を出して花をつけていました。コサギはすっかり夏羽になっていました。二本の冠羽(かんう/かんむりばね)や、背中の飾(かざ)り羽がとてもきれいです(拡大→クリック)。不思議とハシブトガラスの後ろ姿(すがた)にも春を感じます。ペアのヒドリガモ(拡大♂、拡大♀)がのんびりと水面で餌探しです。カワセミが大きなアブラハヤをつかまえて飲みこもうとしていました。(→動画) (画像と情報:スタッフのT) | |

| |

|  |

|  |

2022年3月9日(木) サクラがさき始めましたね~ 善福寺公園のサクラです。ソメイヨシノなどに比べて季節的には少し早く咲いているので、品種が同定できるかと思って、様々な部分を撮影してみて、家に戻って調べてみましたが、品種の同定に至りませんでした。まぁ、春がもうそこに来ているということで。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

|  |

2023年2月28日(火) 花粉が作る「にじ」!? 日本列島が高気圧におおわれ、温かい空気が南から流れ込み一気に気温が上がったこの日は春がやってきたことを実感させる一日となりましたが、同時にスギ花粉も飛び始めたようです。今年は例年よりかなり花粉の量が多いとの予想通り、太陽を見上げると空気中の花粉の粒子(りゅうし=小さいつぶ)によって太陽のまわりに虹(にじ)のような光の輪(花粉光環=かふんこんかん)を見ることができました。花粉症の人にはつらい季節の始まりでもありますね~ ★太陽を直接見ると目をいためます。写真のように電信柱、建物などで太陽自体をさえぎった形で観察しましょう。 (28日・上石神井にて) (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

|

2023年2月8日(水) 梅の花が咲いたよ! 図工室側から出て手前(西側)の梅に、一番最初の梅の花が見つかりました。いつも見ているので、多分、今日開花したばかりだと思います。 2023年2月8日に目撃しました。白くて、まだまだつぼみがいっぱいのあります。「2月下旬頃から見頃を迎える梅スポットがあるかもしれません。」と、インターネットに記載されているので、多分上小も2月下旬ごろに、満開になるでしょう。なお、調べたところ、今年は暖冬傾向なので、例年より満開時期が早まると思います。(校庭の梅の木にて) (画情報:3年生隊員のSくん) |

|

2023年2月2日(木) 暖かくなるのが楽しみだね 冷たい風がふきぬけるたび、子供たちは『さむい〜!』とさけぶ一日でした。トンボ池に入った葉や枝(えだ)をカブクワハウスに立てかけてあったアミですくいあげていると、アミのすみに小さなカマキリの卵嚢(らんのう)を見つけました。池の水が少しかかってしまいましたが、二年生が指(ゆび)でつついても、しっかりとアミにくっついていたので大丈夫。この中から数えきれないほどのカマキリが出てくるのは、皆さんが次の学年へと進級して過ごしている4月から5月ごろです。それまで、野鳥などのごちそうとなってしまう卵嚢もありますが、ここでなら安心。春が楽しみだね! (画像と情報:スタッフのSさん) |

|

2023年1月25日(水) おいしいえさはいないかな?! 冬は野鳥(やちょう)の観察がしやすい季節(きせつ)です。大好物の虫はいないかな?とキツツキの仲間のコゲラが元気な姿(すがた)を見せていました。つついた穴(あな)の中をのぞきこむ目がしんけんです。(校庭の梅の木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|  |

2022年12月12日(月) 東門で出会えるよ~ まばゆい冬のひざしにさそわれるようにして、ミツバチが仲間と一緒におとずれていました。他にもハナバエやアリ達が、陽だまりに咲いたヤツデの花に夢中になっていました。 (左:9日・東門花だんにて) 樹木の手入れをしてくれる剪定(せんてい)屋さんが、野鳥たちのために残してくれた柿、ようやく熟してきたようです。2羽のメジロのかわいい鳴き声で気がつきましたよ。 (右:12日・東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年11月30日(水) 落ち葉じゃないよ! もしかしたらさなぎのまま冬をこすのかな? そう思いはじめていたルリタテハが、無事に羽化していましたよ。11月2日に観察してから4週間目、羽化は1週間後と思っていたので、ずいぶん時間がかかりましたが、これから寒い冬をこすのですから、何か理由があるのかもしれませんね。翅(はね)を広げると美しいるり色の模様(もよう)は、閉(と)じているとかれ葉のような、または樹皮(じゅひ)のような色あいです。『さぁて、飛んでみようかな』小刻(こきざ)みにふるえていたルリタテハでしたが、目をはなしたすきに元気にまい上がったようでした。(東門通路にて) カサカサと音のするかれ葉の上を歩いていると、サクラの葉ぐらいの大きさのクロコノマチョウが飛び立ちました。落ち葉がしきつめられた場所がお気に入りなのでしょうか、さほど遠くにはいかずに近くへとまい降ります。『とっても上手にかくれているでしょ!』と自信たっぷりのようですね。クロコノマチョウの幼虫はススキやジュズダマ、チヂミザサなど、上小ではよく見かける植物を食草としていますが、その姿(すがた)は目で確(たし)かめたくなるくらいすごくカワイイのです。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年11月17日(木) ハッとする出会いと、ワッとうれしい発見! ヤツデの花にハナバエやたくさんのアリがおとずれているなか、エメラルドグリーンの目がひときわ目立っていたモチノキハマダラミバエ。名前にあるとおり、モチノキの実の中に卵を産み、孵化(ふか)した幼虫はその中で実を食べて育つそうです。(校舎裏にて) 見つけた! オオカマキリの卵嚢(らんのう)は、アジサイのくきにありました。この中に4㎜ほどの小さな卵が100〜300個(こ)も入っているなんて、すごいですね。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年11月7日(月) じゃまをするつもりはないけれど… 学校の敷地(しきち)にある樹木(じゅもく)は、ときどききれいに整えて、健康に育つように管理されています。今日はたくさん実をつけたカキの木を切らなくてはならず、作業にきてくれた職人さんも、カキの実を食べに来ているメジロたちの様子に、枝(えだ)を切るのをためらっていました。(東門花だんにて) オオハナアブがヤツデの花にやってきていました。さわりたくなるような体毛や、複眼(ふくがん)の模様(もよう)に見入ってしまいます。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年11月2日(木) 芸術の秋 ルリタテハが蛹(さなぎ)になっていました。観察すればするほど、蛹の色や形、こまかな模様(もよう)に引きこまれてしまいます。芸術(げいじゅつ)の秋にふさわしい美しい蛹が観察できるのは一週間ほどです。(東門通路にて) 『左右確認、よし、だいじょうぶそうだ!』とカナヘビが草から顔を出し様子をうかがっているようですが、上からのぞく天敵(てんてき)には油断(ゆだん)しています。ウフフ。もうそろそろ冬眠(とうみん)にはいりますが、お腹をすかせた野鳥が一番の天敵となるようですから気をつけて過(す)ごせると良いですね。このあとやっと人間の気配に気づき、一目散ににげていきました。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月31日(月) ルリタテハの幼虫を育てたホトトギス 翅(はね)に美しい瑠璃(るり)色が見られる蝶(ちょう)、ルリタテハの幼虫が蛹(さなぎ)になろうとしていました。お尻に白い糸座(いとざ)とよばれるものが見えます。糸座は口から吐(は)いた糸を枝などにしっかりとつけたもので、ここにお尻を固定します。糸座にお尻をくっつけたあとは、体を少しのばし前蛹(ぜんよう)となっていました。このあと脱皮(だっぴ)をしてチクチクしている皮をぬぎ捨(す)てます。(東門通路にて) ルリタテハの幼虫はホトトギスの葉を食べて大きくなりました。花にはミツバチをはじめ、いろいろな仲間たちがやってきます。日本の固有種(こゆうしゅ=その地域にだけにあるもの)であるホトトギスはとても育てやすく、見る人を楽しませてくれるユリ科の植物です。(東門通路にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年10月28日(金) 秋の日の暖(あたた)かな場所 体操着(たいそうぎ)に着がえた子供たちが『さむ〜い!』と言い放ちながら校庭へ出てくると、すぐさま『あったけぇ〜!』と太陽に向かってさけんでいました。クビキリギスもちょうど草地から出てきて、じっとしていました。やっぱり『あったかぁ〜い!』と暖かさを感じていたのでしょうか。(トンボ池にて) 野鳥レストラン、ハナミズキの赤い実が野鳥を呼(よ)び寄(よ)せています。この時期になるとやっくる冬鳥のジョウビタキも、この赤い実を丸のみしてしまうほど大好きなのだそうです。でも、この実は私たち人間が食べるとお腹(なか)をこわしてしまうそうですから、口には入れないでね。(東門花だんにて) 昨日の蛹(サナギ)が気になって、キイロテントウを探してみると、すぐに見つけられました。まだ元気に活動中のようですが、これからもっと寒くなると、仲間たちと寄(よ)りそったりしながら、冬でも葉をしげらせている常緑樹(じょうりょくじゅ)の葉などで過ごしているようです。キイロテントウが集まっている様子、見てみたいですねぇ。(駐車場花だんにて) 小さなホコリかな、、いや、ちがう。そっと指先でツンツンとしてみると。ほら、やっぱり! これはクサカゲロウの幼虫で、よく見るとハサミのような顎(あご)を使って、キイロテントウの幼虫をとらえていました。キイロテントウの幼虫は、エサの菌が少ないせいか、通常の半分くらいの大きさです。どうやって食べようとしているのか、クサカゲロウの幼虫は獲物(えもの)を上下にゆさぶっていましたが、それよりも背中にのせたカモフラージュのゴミをどこで集めてきたのでしょうか、とても気になります。(キイロテントウがいた駐車場花だんの桑の木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月27日(木) 探(さが)してみよう! 中休みにおにごっこをしていた男の子たちが『わぁ!きれい』と声をあげたススキ。こんな所にあったんだとおどろきをかくせない様子でした。しげしげと観察をしながら『フワフワ!』『軽い!』などと感想を言いあっていましたよ。校庭の奥まった場所にあるヒミツの楽園はどこにあるかわかったかな? バッタも見かけるちょっとした草地、天気が良ければススキが白銀にかがやいているよ、見にきてね。(体育倉庫わきにて) 焼きとうもろこしのような蛹(さなぎ)をおぼえていますか? 梅雨時期の6月ごろ、桑(クワ)の葉では卵から幼虫、蛹、成虫とすべてを観察することが簡単(かんたん)だったキイロテントウ。秋も深まり、そろそろ桑も葉を落とすだけとなっているので、羽化までだいじょうぶかしらと心配がよぎるかもしれません。でも蛹の期間は一週間ほど、なんとか落下せずに成虫となるようです。楽しみですね!(駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月26日(水) 秋の景色(けしき)… 見つけると宝ものを探しあてたかのようにうれしくなるカラスウリ、甘くておいしそうにも感じるけれど、残念ながら赤く色づいた実は苦味がでてしまっているそうです。でも色づく前の緑色の実を見つけたら、お漬物(おつけもの)や汁物(しるもの)に入れたりして美味しくいただくことができるそうですよ。ちなみに葉っぱも天ぷらや和え物にとありました。さて、どんな味がするのかな?ぜひ楽しんでみて下さい。(校舎裏にて) まばゆい秋の日ざしのなかで、ヤマトシジミ、キチョウにモンシロチョウ、それからウラナミシジミなど、なじみの蝶がうれしそうに集まって、仲間たちと楽しげにヒラヒラとまいはじめたり、翅(はね)を広げて日向ぼっこをしたり、美味しい蜜(みつ)に夢中になっていました。 太陽が顔を出すとウキウキと元気よくしているのは私たちと同じようですね。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月25日(火) 富士山が真っ白になりました! いつの間にか富士山がすっかり真っ白になっていました。(右) 先週の木曜日に写した写真(左)ではまだこんな感じだったのに・・・ 暦の上では23日~霜降(そうこう=霜がおりる頃)。どうりで寒いわけですね。 (とも上石神井にて撮影) (画像と情報:隊員のGママさん) | |

|  |

2022年10月24日(月) 雨の日こそお出かけ! あっ、起きてる! あいかわらずのんびりしてるカタツムリが、今日は頭を出していました。しっとりとした雨が降(ふ)って、お出かけ気分になっているようです。(東門花だんにて) 大きなクモなので、危険(きけん)な毒(どく)グモだといわれてしまうジョロウグモ。たしかに毒はもっていますが、えものをつかまえたときにマヒさせる程度(ていど)のとても少ない毒なので、人には無害です。マヒをさせて動けなくさせると、食べたいときまで、糸でぐるぐるにしておくそうですよ。ちょっと見た目がこわいクモですが、観察したり調べてみると、楽しい発見がたくさんあるようです。(駐車場脇花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月20日(木) 快適(かいてき)に過ごすには… 咲き終えた花の手入れをしようと思ったら、1㎝ほどのカタツムリがいました。近くにもう一匹が同じように草花の上部にくっついています。どちらかといえば、頭をひっこめているカタツムリは、草花の根もとにいることが多いように思いますが、土から40㎝くらいの高さの場所もまだ草花に水分を感じているのなら、過(す)ごしやすいのかもしれませんね。みなさんはどう思いますか?(東門花だんにて) オンブバッタのメスをめぐって、オスたちがはげしく争うことはありませんでした。二匹のオスはえんりょがちにメスに近づいていて、メスの様子をうかがっているような感じです。なんだか不思議な光景は半日たってもあまり変わらず、カップルとなった二匹のそばで、じゃまをせずにいるオスが一匹と、もう一匹オスがふえて、距離(きょり)をあけながらも、カップルとなった二匹を少しはなれた場所で様子を気にしているようでした。(東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月19日(水) ショクヨクの秋! ナナホシテントウ。草のしげみのなかを歩きまわっているのを見かけますが、今日はコンクリートの上、暖(あたた)かな日ざしがあたる場所でじっとしていましたよ。(左:校舎裏にて) 秋といえば、食欲(しょくよく)の秋! ニホントカゲが何やら大きなごちそうをくわえて、物かげへとかくれました。そっと様子をうかがうと、プリプリの幼虫を見つけたようで、それを飲みこむように食べています。喉(のど)につまりそうな獲物(えもの)を丸のみするなんて、すごい食欲ですね。また手をつかわずにダランとさせて食べる様子は意外に感じました、リラックスして食事を楽しんでいるのかな。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|

2022年10月13日(木) イナゴがいたよ! 職員(しょくいん)玄関の前、巣箱をかけていたサクラの木がなくなると、今までとはまたちがう環境(かんきょう)になっているようです。イナゴ(ハネナガイナゴ?)がいました。目がきれいですねぇ。(正門付近) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|  |

2022年10月11日(火) 顔がふたつ!? ウラナミシジミ。後翅(こうし/うしろばね)には目と触角(しょっかく)に似た模様(もよう)と突起(とっき)があります、おもしろいですね。ふたつの顔を持つと、どんな良さがあるのかな?(左:東門花だんにて) お腹がふくらんでいるオオカマキリがいました。どこで産卵するのかな?(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月4日(火) ホワホワの白い綿(わた)のようなもの… シロオビノメイガ。夜間も活動するそうですが、昼間も元気です。最近よく見かけるので調べてみると、幼虫はアカザ、ホウレンソウといったヒユ科の植物などを幅(はば)広く食草にするようです。成虫は花のみつを吸います。(左:駐車場花だんにて) これはなんだろう?、1㎝くらいの綿の玉。調べてみると、このような綿の卵をつくる虫はコマユバチなのかもしれませんが、どうかなぁ?。ホワホワ感があるさわりごごちです。ふしぎだね。(右:職員室前花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年10月3日(月) 生きものたちの姿(すがた)に秋を感じます 羽化をすると長いきょりを移動して、夏の暑い時期を山で過(す)ごし、秋になるともどってきて姿を見せてくれるアキアカネ。上小でも見かける季節(きせつ)になりました。(左:校舎裏にて) 草地の手入れをしていると、アマガエルがピョンと飛びだしました。ビックリさせちゃたね。(右:職員室前花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月30日 秋の日ざしの中で… 最初はベダリアテントウかと思いましたが、ヨツボシテントウのようです。都市部では少ないということなので、めずらしいですね。幼虫も成虫もアブラムシを食べます。(左:トンボ池にて) コノシメトンボ。秋の日ざしをたっぷりあびながら過(す)ごしていました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月29日(木) おっと、おどろかせてごめんなさい… ススキなどイネ科の植物を食草とするチャバネセセリの幼虫がいました。つかまえられたことがイヤだったのか、緑色の液体をペッとはきだしていました。元気に育ってね。(左:バッタ原っぱにて) ウェルカムボードにツクツクボウシの亡骸(なきがら)がありました。『ウェルカムボードのちょうど真下でコロンとしていたので、置いたんだよ』。職員(しょくいん)のIさんがていねいに葉にのせてくれているので、ぜひ観察してみてね。(右:職員玄関前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月28日(水) いい出会いがあったかな オンブバッタにとって、秋は繁殖期(はんしょくき)です。相手を見つけるにはひたすら探検!とばかりにピョンとはねていました。もしかしたら、おいしい草のしげみで出会えるかもしれませんね。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン、一生懸命(いっしょうけんめい)に求愛ダンスを見せてくれます。年に数回の繁殖期があるそうなので、ダンスはとっても得意(とくい)なのかもしれません。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月27日(火) いましたよ!、キセル貝 『 見つけたよ!』でKさんが教えてくれたキセル貝、探検隊の資材倉庫にいましたよ!それも4匹も壁(かべ)にくっついていました!!何かこの壁には特別な良さがありそうです。(左:トンボ池にて) ニホントカゲ。りっぱな体つきですね、大好きな日向ぼっこをしながら、ときどき舌を出し、においを感じとりながら過(す)ごしているようでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月26日(月) まるで綿(わた)みたい… なんだろう?クワの木で見つけたよ。(左上:東門花だん) アオバハゴロモの幼虫でした。フワフワのロウ物質(ぶっしつ)を出して、体を守るようにつけて過(す)ごしています。(右上:東門花だんにて) キイロテントウ。植物を弱らせてしまう白い菌(きん)で、葉につく『うどんこ病菌』を食べてくれます。どうやって菌を見つけるのかな?小さな体には不思議がたくさんありますね。(左下:バッタ原っぱにて) アメリカピンクノメイガ、ブッドレアにとまりました。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月22日(木) アサザの葉の上で休息する昆虫(こんちゅう)たち 大きなカマキリが狩(かり)をしようとハナトラノオを選んで獲物(えもの)を待っているようです。逆(さか)さまになりながらもポーズをきめて、じっと待ちかまえるカマキリは、まるでヨガをきわめた昆虫のようです。ウフフ(左:東門花だんにて) アオモンイトトンボ。かいぼり前と変わらないくらい池いっぱいにアサザの葉が広がり、黄色い星の花も観察できるトンボ池。いまは、ウォーターマットのようなアサザの葉の上で休息する、小さな生きものがあとをたちません。トンボにチョウ、バッタやアリまで、このウォーターマットの良さを絶賛(ぜっさん)しています。さまざまな種類の昆虫を観察するなら一家に一株、探検隊おススメのマットです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月21日(水) アオスジアゲハの幼虫発見! ササグモがごちそうを待っているようです。『狩(かり)のコツは『待ちかまえていませんよ』って感じをただよわせると良いんだよ』、ちょっと体をななめにしてじっとしている様子、そんなふうに言っているような気がしました。アハハ(左:東門花だんにて) 昨日の雨風のせいなのか、クスノキの下に落ちていた木片にアオスジアゲハの幼虫がいました。突起(とっき)の間に黄色の線が見えるようになってきたら、そろそろ蛹(さなぎ)になるころです。楽しみですね!(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月20日(火) 木登りだってできるんだよ! 見上げるくらい高い枝(えだ)に、アマガエルがのんびり過ごしていました。木登りが得意(とくい)なアマガエル、手足の先にある吸盤(きゅうばん)をつかって上手にのぼるようようです。(左:トンボ池にて) ツマグロヒョウモンの幼虫。食草のスミレの葉を求めて旅をしていたのかな?元気にオレンジ色のチョウになってね!(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月16日(金) 休憩(きゅうけい)中も用心用心… シオカラトンボ。日向ぼっこをしながらくつろいでいました。三年生ががんばって作ってくれたプールの新しい島の様子は見てくれたかな?トンボ池を中心にして、仲間たちがたくさんおとずれています。(左上:校舎裏にて) モンシロチョウ。サツマイモの葉がしげる日かげを選んで休憩(きゅうけい)をしていました。見ると触角(しょっかく)がゆるやかに曲がっています、触角はにおいを感じる鼻(はな)の役割をしていて、なかまのにおいをたしかめたり、空気のゆれなどを感じ、敵(てき)から身を守る時にも役立っているそうです。ゆるやかに曲がっていても、そっと人が近づくのがわかっているようでした。(右上:校舎裏にて) クロウリハムシ。ナデシコの花びらがハンモックなんてうらやましい。(左下:東門花だんにて) 緑のトンボ!?と思ったらクビキリギスが勢いよく飛んできました。りっぱな成虫で口のまわりが赤くなっています。強力なアゴを持っているので、飼育する場合は食事にかたいドッグフードをあげてもよいそうです。まだ小さな個体だったら金魚のごはんかな?イネ科などの植物も食べますが、雑食性なので自然の中では小さな昆虫なども食べているそうです。教室で飼育(しいく)して観察する時に参考にしてみてね。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月15日(木) 姿(すがた)の変化も見てね! キマダラカメムシの幼虫。成虫になるまで衣装(いしょう)がえするみたいに変化を見せる、オシャレなカメムシです。(左:校舎裏にて) ヒラタアブの仲間(ミナミヒメヒラタアブ?)。アメリカタカサブロウの花にやってきていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月14日(水) てんとう虫も眠(ねむ)りから覚めて活動開始! 明日は三年生が手作りの島をプールにうかべて、トンボを呼ぶ準備をします。プールに浮かべる前の、こんもりとした草の島から、まだ小さなエビガラスズメの幼虫を見つけました。大好きなルコウソウの葉へと移(うつ)しました。(左上) 写真の向きをかえていますが、大きなカマキリは逆(さか)さまになって、プラタナスの仲間にいます。おくに見えるのは中校舎(なかこうしゃ)で、子どもたちは授業中です。(右上:西側通路にて) ヒメカメノコテントウ、植物を弱らせてしまうアブラムシを食べてくれます。夏眠(かみん)といって、落ち葉の下など涼しいところで眠っていたてんとう虫、そろそろ動き始めているようです。(左下:校舎裏にて) アシタバのハンモックで、のんびりと過ごすキアゲハの幼虫がいました。そろそろ蛹(さなぎ)になるころでしょうか?楽しみですね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月13日(火) 親子じゃないよ! 親子のように見えるけれど、仲良しカップルのオンブバッタ。大きい方がメスのバッタ、これからたくさんの卵をうむからオスよりも大きいのかな?他にもメスの方が大きい昆虫(こんちゅう)はたくさんいるよ。(左:プール裏にて) 写真の向きを変えていますが、コンクリートのかべにピッタリくっついていたキハラゴマダラヒトリ、あるいはアカハラゴマダラヒトリかもしれません。翅(はね)にかくれている腹部背面などで、キハラ(黄)かアカハラ(赤)かがわかります。そっと指を差し出すと手にのってくれたり、死んだふりが得意(とくい)だと言う人もいるんですよ、役者さんですね。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月12日(月) 仲良くしようね! ときどき、種類のちがう昆虫がいっしょにいる時があります。ヨメナの花の蜜(みつ)を楽しむヤマトシジミのそばで、カスミカメムシの仲間がいました。何かおしゃべりをしているのかもしれません。(左:東門通路にて) ヨツモンカメノコハムシの成虫。たいてい、じっとした姿(すがた)で見かけます。触角(しょっかく)を見せてもらおうとトントンとおこしてみたら、びっくりして飛んでいってしまいました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月9日(金) ビックリしないでね! わぁ〜すごい!大きなカマキリ。コムラサキシキブの葉の上で待ちかまえています、忍びよってガッツリとらえる、狩(か)りの上級者の風格(ふうかく)がただよいます。(左上:校舎裏にて) トイレに入ろうドアを開けると一匹のカマドウマがいました。思わず『キャ〜!!』と悲鳴(ひめい)をあげてしまいそうです。湿気(しっけ)の多い場所が好きなカマドウマ、元気よく飛びはねますが(ここも悲鳴のポイントですねぇ)つかまえやすく、やさしそうな顔をしているなどと、観察はしやすいです。(右上:南校舎1階トイレにて) オンブバッタ。体色を環境(かんきょう)にあわせて変えられるなんて、おもしろいね。でも、すぐにはムリだから、ときどき目立ってしまうかも。ちょっと不満げな目になっているような…ウフフ。(左下:東側通路にて) 昨日あたりからクマバチとミツバチが花の蜜(みつ)集めにせっせとおとずれています、気をつけなければいけない種類のハチもいますが、上小におとずれている、たいていのハチは人を刺すことよりも、花の蜜や獲物(えもの)を探すことに夢中になっているので、あわてず、さわがす、じゃまをしないようにしていればだいじょうぶです。どんな花が好みなのか観察してみましょう。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月8日(木) 雨がやむと… 雨がやみ、ヤマトシジミが翅(はね)を広げていました。(左:校舎裏にて) 草のしげみをピョン!オンブバッタでした。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月7日(水) 不思議な生きもの発見! 「さわがないでっ!『し〜っ』」ってことかな? ズボンについていたモンクロシャチホコの幼虫。幼虫は桜などの葉を食べて、大きくなると地上へおりて蛹(さなぎ)になります。無害なのであわてなくて大丈夫です。(左上:幼虫がいたのは中庭の桜のようです) 雨が降(ふ)り出しました。モンシロチョウはどこで雨やどりをするのかな?(右上:校舎裏にて) おもしろい虫みつけたよ、なんだろう。(左下:校舎裏にて) おもしろい虫の正体は、ヨツモンカメノコハムシの幼虫でした。かたそうな石のような傘(かさ)は、自分の糞(ふん)と脱皮(だっぴ)した皮のかたまりなのだそうです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年9月6日(火) 大きなごちそう オミナエシにひそんでいたアズチグモ。ヤマトシジミをとらえて、がっちりとはさみこんでいました。(左:駐車場花だんにて) エノキワタアブラムシ。エノキにつく、2㎜ほどのアブラムシ。じっと観察していると、小さなホワホワのワタが動いたり飛んだりしています。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月5日(月) 葉のしげみの中で… アオドウカネ。葉のしげみの中で上手にかくれているつもりのようです、フフフ。(左上:校庭西側花だんにて) イトトンボの仲間。葉のしげみの中でのんびりしてました。 (右上:東門脇通路にて) 自分の体より大きな獲物(えもの)をとらえるのがとくいなアズチグモ。前脚(まえあし)を広げながら待ちぶせをしているようです。(左下:東門花だんにて) ハエなどの小型の昆虫(こんちゅう)をねらうササグモ。ルドベキアの花にて、ごちそうの獲物をまっているようです。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月2日(金) 雨の中でも活動中! クモヘリカメムシ。イネを食害するそうですが、上小ではイネ科の植物が広がる草地で見かけ、近づくとヒョイヒョイとすばやくにげてしまう感じです。草地のアメンボみたい。(左上:校舎裏にて) メドーセージ(サルビア・グアラニティカ)にアメリカピンクノメイガがいました。花びらがパラソルとなって、居心地(いごこち)が良さそうですね。この花はアメリカピンクノメイガの食草でもあります、探(さが)すと幼虫がいるかもしれません。(右上:東門花だんにて) クロウリハムシ。今日はたくさん雨のしずくをつけて探検(たんけん)中です。ジンジャーリリーの甘い香りがただよう場所で、花がらに身をよせていました。(左下:西側フェンス沿いにて) ナミアゲハの幼虫。今日は一日、雨が降(ふ)り続きました。こんなにぬれてカゼをひかないのかしら?と見ているほうがくしゃみをしてしまいそうでしたが、モリモリ食べて元気に育ってね。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年9月1日(木) 自然は生きものたちのレストラン ササグモ。巣を作らずに草のしげみなどにいて、えものをつかまえます。脚(あし)の毛がよく目立ちます、移動(いどう)するのに便利そうですね。(左上:校舎裏にて) ノゲイトウの花の蜜(みつ)を楽しむヤマトシジミ。(右上:東門花だんにて) ヒラタアブ。暑さは苦手だったのかな?久しぶりに会いました。幼虫の時はアブラムシなどを食べてくれ、成虫となると、植物の受粉(じゅふん)を手伝ってくれます。(左下:校舎裏にて) ヒメジオンの花の上でくつろぐダイコンサルハムシ(ダイコンハムシ)がいました。名前にあるとおり、ダイコンの葉っぱが大好きなハムシです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年8月31日(水) 夏休み終了!子どもたちに会えるぞ! 夏休みはどんな思い出がつくれましたか?上小では小さな生きものが、毎日元気に過ごすようすが見られました。その中でも上小での観察はめずらしいハグロトンボが、夏休み中も川辺に行かずに過ごしていました。(左上:中校舎裏にて) 夏休み中もさらに活発になっていた、たくさんの小さな生きものたち。中でも探検に夢中になっていたのはモグラのようで、いろいろな場所で通ったあとが見られました。手前にある穴(あな)は、かくにんのために手で土をよけた穴ですが、小さくなって探検してみたくなるようなワクワクするトンネルが続いていました。(右上:トンボ池にて) ニホンカナヘビ。今年もたくさん生まれているようで、小さな幼体が元気にすがたを見せてくれています。かわいいね。(左下:校舎裏にて) 新学期が始まり、校庭で最初に出会えるのはトンボか、このクビキリギスかもしれませんね。夢中になってつかまえると、おどろいてかむこともあります。生きものをつかまえて観察したいときには、そっとやさしく、つかまえてみてね。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフの澁谷さん) | |

|  |

2022年8月24日(水) 花は生きものたちの良いエサ場 キンカンの花にヤマトシジミがやってきました。少し翅(はね)を広げてみたりしながら、花の蜜(みつ)に夢中(むちゅう)になっていました。(トンボ池にて) アズチグモ。ランタナの花の蜜を吸いにやってくるこん虫をじっとまっているようです。見た目からは想像(そうぞう)しにくいですが、体よりもずっと大きな獲物(えもの)をつかまえます。(トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月23日(火) トカゲの舌(した)の秘密(ひみつ) 真正面から見たイチモンジセセリ。幼虫の食草はススキやエノコログサ、イネなど植物なので、上小でも幼虫のようすをかんたんに観察できそうですが、なかなか気づきにくいようです。(左:校舎裏にて) ニホントカゲの幼体。ひっきりなしに舌を出し入れしていました。これは口の中ににおいをかぎわけるところがあって、2つに分かれた舌(した)ににおいをつけ、口の中の左右にある、においをかぎわけるところ(ヤコブソン器官)にもっていくからだそうです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月22日(月) 葉の上のちっちゃなバナナ? ツマグロオオヨコバイ(ニックネームはバナナムシ!)の幼虫。近よると、横へと移動(いどう)しながら葉のうらにかくれたりしますが、その場でユサユサと左右に体をゆらしているバナナムシがいました。目かニコニコ、なんだか楽しそう! 成虫となったバナナムシ(ツマグロオオヨコバイ)。幼虫の時と同じ、草木の汁(しる)を吸います。(2枚ともに校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

|  |

2022年8月19日(金) どこでだれに会えるかな!? ただ今、自慢(じまん)をしたいくらいに、上小のどこを歩いてもトンボに会えます。シオカラトンボも『そうだねぇ〜』と言っていると思うよ。(左上:校庭にて) オンブバッタ。体色がまだらになっているね、どんな場所で過ごしていたんだろう?ヒミツかな。(右上:バッタ原っぱにて) アカマエアオリンガ(夏型)。15㎜くらいの小さなガです。カイズカイブキの葉の上にとまりました。こぼれおちそうな大きな目、まわりの景色はどんなふうに見えているのかな?(左中:トンボ池にて) あれ?作業着にくっついてきた小さな幼虫。だれだかすぐにわかったよ、セスジスズメだね。りっぱに育つとカッコイイ新かん線のようなんだよね(8月8日観察)。食草のヤブガラシにうつしたよ。(右中:校舎裏にて) ミスジミバエ。目の色がエメラルドグリーンらしいのですが、つやのある翅(はね)がきれいでした。幼虫がウリの仲間などに被害(ひがい)を与えるため、農家さんなど野菜を育てている人にとっては迷惑な昆虫なのだそうです。(左下:校舎裏にて) さわるとかゆみや皮膚炎(ひふえん)を起こしてしまう毒針毛(どくしんもう)のあるタケノホソクロバの幼虫。成虫となると無毒ですが、食草のササ(または竹など)で幼虫を見つけたら、ぜったいにさわらないでね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月18日(木) 姿(すがた)を大きく変化させるよ! キマダラカメムシの幼虫。たえまなく触覚(しょっかく)をブルブルとさせていました。孵化(ふか)後、幼虫から成虫になるまで、体色にはっきりとした変化が見られます。オレンジ色の点は、成虫に変化するのが近づいた段階の幼虫に現れます。(左:校舎裏にて) キハラゴマダラヒトリ。白くてオシャレな蛾(が)になるなんて思えないくらい、幼虫は毛むくじゃらです。幼虫の食草はクワやサクラの他、いろいろな葉を食べますが、成虫になると口先が退化して何も食べなくなるそうです、ふしぎですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月17日(水) よく観察してみよう! テングスケバ(天狗透羽)。幼虫(8月12日観察)から成虫となると、天狗(てんぐ)のようにみえる頭の先が、さらにりっぱになったようです。他にも幼虫とはちがうところ、見つけてみてね。(左:校舎裏にて) 雨がふりはじめ、キチョウ(キタキチョウ)が雨やどりをはじめました。年に5、6回発生し、成虫のまま冬ごしします。幼虫の食草はネムノキ、ハギ類などのマメ科の植物です。(右:中庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年8月16日(火) 幼虫もがんばっているね アカサシガメの幼虫。まだ小さな翅(はね)が、洋服のベストのようですね。幼虫も小さなこん虫をつかまえて、ストローのような口で体液をすいます。(左:校舎裏にて) クビキリギスの幼虫。成虫は口のまわりが赤くなります。幼虫も成虫と同じように強いアゴをもっていて、イネ科などの植物のほかに、かたい植物のくきや、昆虫もつかまえて食べます。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月15日(月) オッと見つかっちゃったぜ! 水辺から元気にジャンプしていった小さなカエルたちが、ドキドキの旅をはじめて2ヶ月ほどたちました。かぞえきれないほどいた、たくさんの仲間たちはパッタリと姿を見せなくなり、本当に生きのびるのは全体のごくわずかなんだなぁと、あらためて感じていました。今日は草地の手入れをしていると、ひさしぶりに元気な姿を見せてくれましたよ。 成長したヒキガエル(アズマヒキガエル?)の体長は4㎝ほどでした。まだまだ小さいけれど、りりしくなりましたね。(2枚ともに東側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

|  |

2022年8月12日(金) 暑くても生きものがたくさん! 強風がふいていた朝、舞(ま)うのが少し大変なようすのナミアゲハがいました。しばらくすると、翅(はね)を休ませにおりてきました。(左上:トンボ池) イチモンジセセリ。ちょうどよい場所を見つけたのかな、朝日をあびていました。(右上:トンボ池) コバネイナゴ。おもにイネ科の植物を食べるバッタのなかま。佃煮(つくだに)などにしておいしくいただくようですが...(左中:東門わき通路) こんな顔をして、何かをお願いするように前脚(まえあし)を合わす姿(すがた)を見たら...なかなか食べる気になれないですね。(右中:東門わき通路) 石ころにまざって、カタツムリがころがっていました。殻(から)の中が乾燥(かんそう)しないよう、膜(まく)をしっかりはって夏休み(夏眠/かみん)中です。(左下:東門花だん) テングスケバの幼虫。バッタににているね。成虫には、セミのような翅(はね)ときれいな色のストライプもようがあるんだよ。(右下:東側通路) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月10日(水) この植物を食べるのは? 東門を入ると出むかえてくれるサルスベリ、ただいま青空にむかって満開中です!(左:東門にて) 道路のわきから出てくる草には、ヤマトシジミが好きなカタバミ、バッタがよろこぶエノコログサなどありますが、こちらはスベリヒユ。さて、だれが食べるか知っていますか?。こたえは、人間!。日本では山菜、海外ではハーブ、野菜として、おひたしやサラダにしていただきます。栄養もバツグンなんですよ。(右:東側通路にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月9日(火) 見分けられるかな? ミスジチョウの仲間のちがいは、前翅(ぜんし/前側のはね)の白いラインで見わけます。上小ではこのコミスジとホシミスジが見られます。(左:校舎裏にて) アゲハの幼虫、種類はわかるかな? ヒントはミカンの葉にいたよ。(右:西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月8日(月) 休憩(きゅうけい)中かな!? ヤブガラシにセスジスズメの幼虫がいました。あざやかな黄色からオレンジ色の眼状紋(がんじょうもん/目のように見えるもよう)や先の白いアンテナのような尾角(びかく)があります。(左:校庭花だんにて) ミソハギの花にもたれかかるように、じっとしているヤマトシジミがいました。あまりにも動かないので、そっと茎をうごかしてみたり、やさしく指でツンツンとつついてみると、やっとパタパタと飛びました。蜜(みつ)を吸っているうちにねむくなっちゃたのかな?そんなことってあるのかな?ウフフ(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月5日(金) 見て見て!きれいでしょ! アメリカピンクノメイガ。幼虫の食草となるサルビア(一般的な名称はメドウセージ)にいました。ちなみにうしろでぼんやり写るるのはカメムシのなかま(幼虫)です。(左:東門花壇にて) ミドリグンバイウンカ。5㎜ほどの小さな虫ですが、蛍光(けいこう)色のような体色で目をひきます。今年はいろいろな場所でよく見かけます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月4日(木) だれが何を食べているのかな? いろいろな植物の葉を食べるスグリゾウムシ。今日はベニカナメモチの葉をおいしそうに食べていました、今まで犯人がわからなかったのですが、だれのしわざなのかやっとわかったゾ。(左:西側通路にて) イトカメムシ。ふだん植物を食べていますが、時にはアブラムシを捕食するそうです。今日はアブラムシよりも大きな昆虫を捕まえていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月2日(火) 羽化したトンボ、ネットの外の広い世界に コスカシバ。すけている翅(はね)や、腹の先にあるブラシのような毛、不思議がたくさんありますね。幼虫はサクラやウメなどの樹皮(じゅひ)の下に入って樹木を弱らせてしまうので注意も必要のようです。(左:校舎裏にて) 田んぼエリアにネットを張ってもらいました。これで野鳥や小動物がおじゃますることなく、安心してイネが育つようです。今日は田んぼゾーンですごしていたシオカラトンボのヤゴが羽化して、ネットの内側にいました。しばらく羽化が続くと思うので、見つけたらおしえてね。(右:田んぼゾーンにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年8月1日(月) 上小は、いごこちいいのかな ハグロトンボ。未熟(みじゅく)な個体は水辺からはなれて林の中などで生活するそうですが、上小では7月5日に観察してから、そろそろ1ヶ月になります。思っていたよりずっと長くいますね。もしかしたらちがう個体なのかもしれません。どちらにせよ、上小の環境(かんきょう)が気に入っているようです。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン。もともとは南方の暖かな地域に生息していたというので、暑さに強いのかなと思っていましたが、暑い日には日かげをえらび、翅(はね)をとじたまま休んでいることが多い気がします。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月28日(木) 暑くたって元気いっぱい! 大好物のアブラムシを夢中になって食べているナナホシテントウがいました。(校舎裏にて) 日向ぼっこをしていたニホントカゲ。夏の日差しをいっぱいに浴びて気持ち良さそうにしてました。(校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月27日(水) 今日のごちそうはなにかな? シオカラトンボのメスがいました、よく見ると食事中です。つかまえたのは、ノゲイトウにおとずれていた虫だったのかもしれませんね。(左) おいしくいただいたあとの様子。すごく満足そうな顔つきですね!(右:2枚ともに東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月26日(火) どちらの蜜(みつ)がおいしいのかな? お昼時、やまない雨にセミが待ちきれなさそうに鳴いていて、ヤマトシジミたちの楽しげに飛びかう姿がありました。シロツメクサのおいしい蜜を見つけたようです。(左:校舎裏にて) こちらからは、わたしはオミナエシの蜜を見つけたよ、と聞こえてきそうです。(右:給食室裏花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月25日(月) 暑さに負けずにがんばれ! ひっくり返っていたアブラゼミ、指をかしてあげると美しい翅(はね)を見せてくれました。セミの寿命は羽化してから1週間と思っていましたが、環境が良ければ1ヶ月くらいは生きているそうです。しばらくすると、ジージーと鳴きながら元気に飛んでいきました。(中庭にて) どこから入ってしまったのか、主事室に8㎝ほどのニホントカゲの幼体がいました。まだこわい思いをしていないのか、肩までのぼってきたり、手のひらにのせていると、ウトウトと目をとじる様子にビックリしてしまいましたが、草地にはなすと急に用心深くなっていました。元気に育ってね!(主事室にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月22日(金) それぞれ忙しく ヤブカラシの葉をモリモリと食べているコスズメ(終齢)幼虫がいました。もうすぐ土の中で蛹(さなき)となる準備をします。(左:校舎裏にて) 朝からブンブンブンと仲間たちとおとずれていたミツバチ。キンカンの甘い香りがただようなか、せわしなく蜜(みつ)を集めていました。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月21日(木) ゴーヤの蜜(みつ)は甘いかな? シジミチョウ。ゴーヤの花の蜜(みつ)を楽しんでいました。(左:中庭にて) 赤ジソの上に数匹のオンブバッタがいました。そのなかには、少し赤ジソの色になっている個体もいました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年7月20日(水) 虫たちに夏休みはないのかな? 朝食は大切。キボシカミキリがクワの葉をたんまり食べ、たっぷりウンチもしていました。元気なしょうこです。あっ!見て見て!カミキリのうしろあし近くのウンチがちょうど『フフ』になってるよ!アハッ!(左上:駐車場花だんにて) ウスバキトンボのようです、ドクダミの葉の上でひとやすみしていました。(右上:東門花だんにて) へぇ〜!すごく大きなテントウ虫、ハラグロオオテントウがいました。ふだん見るテントウ虫の2〜3倍、12㎜くらいあります。大人になると深読みしてしまう名前のハラグロですが、たしかにお腹の色が黒いです。クワの葉につくクワキジラミを食べます。(左下:東門花だんにて) 他のチョウとはちょっとちがう飛び方をするコミスジ。羽ばたいた後、翅(はね)を広げたまま紙飛行機のように滑空(かっくう)し、それを繰り返して飛びます。風をつかまえるのが上手に見えます。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月19日(火) えっ、チョウじゃないの? チョウです! イチモンジセセリ。くりんとした大きな目に引きこまれます。チョウの仲間ですが、体の特徴や生態が他のチョウたちと少し違う部分もあって、国によっては、花から花へスキップするように移動するその様子から、スキッパーズと呼んでチョウとは別の昆虫として扱われることもあるといいます。(左:バッタ原っぱにて) シジミチョウの仲間、ベニシジミがおとずれました。特にめずらしいチョウではありませんが、上小で見かけることは少ないと思います。幼虫はスイバ、ギシギシなどタデ科の植物です。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月15日(金) だれと勝負するんだ!?覆面(ふくめん)レスラー かさ立てを動かしたら下にヤモリがいて、びっくりさせてしまいました。人がいると、こんなにあわてるのに、自然の多い場所ではなく、人の生活環境によりそうのは、夜になると街灯などの明かりに集まる虫たちがヤモリの好物だからです。(左:職員玄関付近にて) キンバエの仲間です。すごい!写真を拡大してビックリしましたよ!赤茶の目のふちに銀色のかこみがありますが、その目のあいだが細い糸のようなものでクロスされているんです(ここをクリックで拡大)。まるで覆面(ふくめん)レスラーのよう!カッコイイ!!(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月14日(木) 雨のあと、探せば不思議いっぱい 雨でぬれた道をオオミスジコウガイビルがゆっくりといどうをしていました。平べったい頭には、たくさんの眼があることや、おしりと口が同じ場所にあること、コウガイビルの生態にはおどろくことばかりです。(左) その長さは50㎝くらいもありました。(レンガの上に20㎝定規を置いてみました)ナメクジやミミズ、カタツムリなどを細長い体に巻き付けて食べるそうです。見れば見るほど不思議がわいてくるコウガイビル、ぜひ観察してみてね。(右:2枚共に東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月13日(水) 本格的な夏はこれからかな 今週は雨の多い天気がつづくようですね。霧雨(きりさめ)の中、モンシロチョウが翅(はね)を休ませていました。(左:校舎裏にて) オニユリが咲き始めています。くるりとカールした花にはアゲハがおとずれるようです。よく観察してみると、葉のつけねにムカゴと呼ばれている大きく育った芽がついていますよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月12日(火) どこかで会えるといいね! 今日でヤゴの展示水槽(すいそう)もおしまい。ちょうど最後の一匹のギンヤンマが羽化しました。昨日のギンヤンマもまだ外に出ていなかったので、先生方も心配そうにトンボに話しかけていましたが、午後になって探検隊スタッフと図工室から出てきた四年生に見送られながら外へ出しました。2匹とも元気に空高く飛んでいきました。(左:職員室前にて) 先週に紹介したハグロトンボ、あれから上小の自然を気に入ってくれたようで毎日見かけています。とても用心深く、いつも木々のしげみにいて、近くによるとパタパタとはなれますが遠くに飛んでいくようすはありません。成熟(せいじゅく)し川辺へとおりるまで、元気に過ごしてほしいですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月11日(月) たくさんの生きものがいる小学校 なかなか羽化をせず、みんなに見守られていたヤゴ。りっぱなギンヤンマとなりました。(左:職員室前にて) オオシオカラトンボ。よく観察できるトンボですが、区内の学校で毎日見られるとなると、そう多くはないと思います。トンボ池を中心に、上小ではたくさんの生きものが過ごしているなぁと、あらためて感じます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月8日(金) ボクだって、休むことに夢中だよ ツチバチのなかま。オミナエシの花の蜜(みつ)に夢中になっていました。おとなしいハチですが雌は毒針をもっていて、卵を産むのにコガネムシなどの幼虫を刺し、マヒさせてから産みつけます。卵からふ化すると幼虫を食べて育つそうです。(左:駐車場花だんにて) スグリゾウムシ(5㎜くらい)。葉の裏でのんびりしていました、幼虫は土の中で根を食べながら育つそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月7日(木) どっちのモフモフがステキ? 顔がワイルドなシオヤアブ。オスにだけ、おしりにかわいいモフモフがついています。昆虫界きっての優秀(ゆうしゅう)なハンターです。(左:校舎裏にて) シラヒゲハエトリ。白いかべにサッサッとあらわれたモフモフのハエトリグモ、つぶらな瞳(ひとみ)がならんでいます。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月6日(水) 仲良しのトンボたち オオシオカラトンボ。交尾の後はオスが見守るなか、メスは腹の先を水面に打ちつけるようにしながら産卵をくりかえしていました。(左:トンボ池にて) お昼どきに、交尾と産卵でにぎわうトンボ池の様子がありました。アオモンイトトンボ、いつもの見た目とはちがい、腹の節(ふし)はよく曲がるんですね。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年7月5日(火) めずらしいお客様 カワトンボ科のハグロトンボ。成熟すると川辺へもどりますが、羽化後の若い個体は水辺から離れ、好みの薄暗い場所をえらんで生活するそうです。石神井川ではたくさん見られますが、上小では見る機会はあまりないめずらしいお客様です。上小のしぜんを気に入ってくれると良いですね。(左:校舎裏にて) ツマグロヒョウモン。もともとはアフリカなどの温暖な国で生息し、毒蝶のカバマダラに姿を似せて、天敵から身を守っていたようです。今では日本でもすっかり良く見られる蝶となりました。ヒョウ柄(がら)が素敵ですね。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2021年7月4日(月) 久しぶりの雨 ・久しぶりに雨が降った後、シランの葉の上でのんびり過ごすカナヘビがいました。よっぽど居心地がよいのか、カメラを向けても葉からおりる事なく、こちらの様子を見ていました。(左上:東側通路にて) ・ムシヒキアブ(の仲間)がニクバエ(の仲間)をとらえていました。(右上:校舎裏にて) ・水を使いながら作業をしているとオンブバッタがピョンと飛び出してきました。(左下:南校舎前にて) ・こちらも同じく、ホースからの水をさけて動きだしたダンゴムシとセアカヒラタゴミムシ。ゴミムシと言うのは、ゴミを食べにくる虫を捕まえることからついた名前だそうです。また、とても早く歩くので『歩行虫』と呼ばれる事もあります。(右下:南校舎前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2021年7月1日(金) あまりの暑さに「開いた口がふさがらない!」? ・今日は数頭のショウジョウトンボが飛び交うすがたがありました。観察会でもたくさん来てくれるといいですね。(左上:トンボ池にて) ・朝日をたっぷりあびながら過ごすオオシオカラトンボ。(右上:トンボ池にて) ・7月の観察会は『ヤマトシジミをさがそう』・・・身近にいる小さな美しいチョウを観察してみようです。(左下:校舎裏にて) ・今週は外遊びが中止になるほどの暑さが続きました。このところ毎日水辺をもとめてやってくるカラスも、カァカァと鳴かずに口をひらいたままです。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月30日(木) 暑い夏は寝てすごします! 暑さがやってくると、夏眠をしてしまうカタツムリ。殻(から)の中の水分がなくならないように薄(うす)い膜(まく)をはって過ごしますが、見つけた時は膜がやぶれていました。水をかけて様子を見ていると、数分後には元気なようすがわかり安心しました。(左:東門通路花だんにて) ヨコバイのなかま。幼虫のようすを見つめていると、ふしぎがたくさんです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月29日(水) ふしぎな卵 小さなハチが興味津々(きょうみしんしん)の様子でとまっているのは、マダラカメムシの卵(1.7㎜くらい)。まっ白な卵には卵蓋(らんがい)といって丸い蓋(フタ)が付いていて、幼虫はこのフタをあけて生まれ出てくるそうです。このような卵が産めるなんて、すごいですねぇ。(左:校舎裏にて) これもふしぎな卵。1㎝くらいのメレンゲみたい。シオヤアブの卵鞘(らんしょう)のようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月28日(火) 暑くたって私たちは元気ですよ~ 暑い日差しの中をチラチラと元気よく舞うヤマトシジミ。金魚草にとまり吸蜜をしはじめました。白い花と白いチョウのようすに、すずしさを感じましたよ。(左:東門花だんにて) モンシロチョウも仲良く交尾中、やさしい気持ちにつつまれるひとときです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2021年6月27日(月)関東地方梅雨明け トンボ池に水をくみに来たのは・・・ ・シオカラトンボ。日かげの草地でひとやすみしていました。(左上:校舎裏にて) ・ミツバチが池のふちにやってきました。気温が上がると巣内をすずしくしたり、幼虫を育てるためにも水を運ぶのだそうです。(右上:トンボ池にて) ・カタバミの葉に産卵していくチョウがいました、この卵を産んだチョウの名前は言えるかな?(左下:校庭にて) ・答えはヤマトシジミです。ここでもお腹まげながら産卵するようすが見られました。卵は一週間くらいで孵化(ふか)します。楽しみですね。(右下:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

|  |

2021年6月24日(金) 中庭の桜 中庭で長い間、みんなを見守ってくれていた桜(ソメイヨシノ)ですが、長い年月で木が弱り、倒れる心配も出て来たことから専門家の判断により伐採されることになり、11日~18日で作業が行われました。上・中段左側は作業直前(11日午前)の様子。右側は作業終了後(24日撮影)の同じ位置からの写真です。風景がずいぶん変わりました。 下段2枚は18日のクレーン車を使った伐採作業の様子です。 ソメイヨシノは成長は早い木ですが、木自体の寿命は50~60年くらいとも言われ、最近では大きな枝が次々と枯れて、幹からキノコが生えるなどして弱ってきていることが明らかでした。ちょうど上小ができた頃植えられたとすると残念ながら寿命だったと言えるかもしれません。 切り株は残っているので、みなさんも直径を計ってみたり、年輪(それを数えると木の年齢がわかる丸い線)を数えてみたりしてみましょう。 この桜に探検隊で設置していたシジュウカラ用の巣箱は、今回の作業に伴い近くの別の木に移設する予定です。 (画像提供:スタッフのNさん) | |

| |

| |

2021年6月23日(木) クモをじっくり観察したことありますか? ※クモというと苦手な方もいるかもしれませんが、この美しさ、みなさんに何とかお伝えしたくて今日は大きな写真で紹介します。いや、やっぱり実物をルーペやマクロレンズでじっくり観察してほしいなぁ・・・ ・ウロコアシナガグモ。写真ではお伝えできないくらい、かがやく緑色。うっとりしてしまいます。(上:トンボ池にて) ・黄色っぽいササグモがいました。口のわきの触肢(しょくし)がふくらんでいるのはオス、ボクシンググローブをはめているみたいです。(下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|  |

|  |

|  |

|  |

2021年6月22日(水) 梅雨の晴れ間 校庭の小さな生きものたち ・カタツムリは土にうめこむように30〜50個ほどの卵を産むそうです。2㎜くらいの卵は乾燥しているとひからびてしまい、自然の中で孵化(ふか)するのはなかなかむずかしいそうですね。そんな中、校庭の日当たりのよい花だんの草のしげみで3㎜前後のカタツムリの赤ちゃんを見つけました。(1段目左:校庭にて) ・カマキリ。若齢(じゃくれい)で見られた脚(あし)のシマもようもなくなり、キメのポーズもかっこよくなってきました。(1段目右:東門通路にて) ・「まぶしいねぇ〜!」正午すぎに太陽が顔を出し、ハエトリグモがフキの葉の上に出てきたところ。(2段目左:トンボ池にて) ・アワフキムシのなかま(12㎜くらい)。小さなセミみたいですね、幼虫時はアワの中ですごしているよ。見たことあるかな?(2段目右:校庭西側花だんにて) ・松の木からおちてきたのかな?マツヘリカメムシ(幼虫)のようです。ずっと見てるとイボイボのところ、松ぼっくりみたい。(3段目左:校庭西側花だんにて) ・今日もかがやいています。アシナガバエ。(3段目右:校庭西側花だんにて) ・草のしげみを少しだけきれいにしたら、すごくふきげんそうなクビキリギスがいました。足元でダンゴムシがなだめているように見える・・・ごめんね。(4段目左:南校舎前花だん) ・のんびりすごすナミテントウ。なごみますねぇ。(東4段目右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

|  |

2021年6月21日(火)夏至 みんないっしょうけんめい生きています 今日は夏至(げし=1年で一番昼間の時間が長い日)です。 ・ササグモが自分よりも大きなカノコガをトゲのある長い脚(あし)でガッチリとおさえこんでいました。見ているだけで、おなかがいっぱいになってしまいます。(上左:朝の校舎裏にて) ・歩き回っていた一羽のムクドリ。草地のしげみに入りこんで捕まえ、地面に置いたのはニホントカゲでした。この後くちばしではさみながら飛んでいきましたが、もしかすると子育て中なのかもしれませんね。みんな一生けん命、生きています。(上右:朝の校舎裏にて) ・オミナエシが咲き始めています。モンシロチョウが2頭おとずれ、朝食を楽しんでいました。(中左:駐車場花だんにて) ・アオスジアゲハ。エアコン室外機から出る水で水分ほきゅうです。よっぽど暑かったのか、この場所からなかなかはなれませんでした。(中右:南昇降口通路にて) ・コブガのなかまのようです。(アカマエアオリンガ、ベニモンアオリンガに似ています)小さくて15㎜くらいでしたが、きれいな翅(はね)の色が目にとびこんできました。(下左:校舎裏にて) ・オオシオカラトンボ。今日もこのあと、メスの産卵を見守る姿が観察できました。(下右:ンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月17日(金) おっと、見つかっちゃった いたいた!見つけた!カタツムリ。たね取りをしようと抜いた茎の下でピッタリくっついていました。カタツムリは環境の変化で、なかなか見られなくなっているようですね。昆虫ではなく軟体動物で、貝のなかまです。(左:東門花だんにて) 草地の手入れをしているとカナヘビがしげみから木にのぼり、様子をうかがっていました。「かくれ場所がなくなるから、あんまり草をとらないでね」なんて思っているのかしら?と考えると、なかなか作業はすすみません。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月16日(木) 白い斑(はん)は半透明(はんとうめい) カノコガ。幼虫はシロツメクサやタンポポ、スギナなどを食べるそうなので、草地でムラサキ色も入った、25㎜ほどの黒っぽい毛虫がいたら、ぜひ観察してみてください。また、成虫になるとさまざまな花のみつを吸うそうです。白く見えるもようは半透明(はんとうめい)になっていて、脚がすけて見えています。(左:東側通路にて) 梅雨の中休み、トンボやアゲハチョウがいそがしそうに産卵をしにやってきている中、アオモンイトトンボは、ときどきオオシオカラトンボのオスに追いやられながらも、このにぎわいに慣(な)れたかのように、のんびりと過ごしていました。(右:トンボ池にて) (画像・動画と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月15日(水) まだまだいるよ、私たちの仲間 草地の手入れをしていると、アズキノメイガ(かつてはフキノメイガと呼ばれたことも)が出てきました。夜に活動するガの翅(はね)は、自然にとけこむような目立たない色合いが多いです。理由のひとつに、昼間に活動するガと違い、はんしょく相手を見つけるのは翅の模様(もよう)からではなく、におい(フェロモン)で見分けるため目立つ必要がないからといわれています。毛におおわれている翅は、気温の下がる夜に活動するからのようですが、チョウとはちがった美しさがありますね。(左:校舎裏にて) こちらはクロモンキノメイガ。やはり草地の手入れをしていると出てきました。上小では、まだお伝えできていないさまざまなガを見かけています。チョウは好きだけど、ガは苦手だなぁとの声がとどいてくることもありますが、チョウもガも同じ鱗翅目(りんしもく)に分類される仲間なんですよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月14日(火) 虫たちが見ている世界は? 多くの昆虫(こんちゅう)は、紫外線(しがいせん)という私たちには見えない光を見ることができるそうです。モンシロチョウもその紫外線を見ることができて、私たちには白色に見えるモンシロチョウの翅(はね)も、モンシロチョウには、紫外線を吸収(きゅうしゅう)するオスの翅が暗く、紫外線を反射(はんしゃ)するメスの翅が明るく見えているそうです。(左:東門花だんにて) ウメエダシャク。うすい紙がヒラヒラとまうように飛んで、アジサイの葉にとまりました。手でえがいたような翅(はね)のもようがステキです。年に一回発生し、6月ごろに多く見られるようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月13日(月) 大きくなってね! ヒメジオンの花の上にハラビロカマキリがいました。脚(あし)がシマもようなのは若齢(じゃくれい)幼虫のときに見られるそうです。何回か脱皮をして秋ごろに立派な成虫となります。 茎(くき)についたアブラムシを見つけました。このハラビロカマキリは、まだ翅(はね)のない若齢ですが、中齢(ちゅうれい)から終齢(しゅうれい)では翅のもとになる翅芽(しが)が目立つようになるようです。ごちそうを栄養にかえて、大きくなってね!(2枚ともに校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月10日(金) ごちそうを求めて おいしい蜜(みつ)を求めて、毎日のように上小の花だんをおとずれているミツバチですが、仲間たちには蜜がある場所をダンスで教えています。「8の字ダンス」といわれているミツバチのダンスは、その名のとおり、数字の8を描くように移動しながら、体の向きで方向を教え、移動の途中で行う尻ふりとその時に出す音で蜜のある花までの距離を伝えるのだそうです。すてきな連絡(れんらく)方法ですね。見てみたいなぁ! クマバチもメドーセージの蜜(みつ)に夢中です。ブーンと大きな羽音は強そうなイメージですが、大きくてもおだやかな性格のハチです。顔(複眼の間)にクリーム色の毛が生えた部分があればオスですが、こちらはメスで、顔が真っ黒です。メスだけにある毒針(どくばり)も、なにもしなければ恐れることはありません。静かに観察をし続けると、会えるよろこびがまたひとつ、ふえると思いますよ。(2枚ともに東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年6月9日(木) トンボ池、水辺でのできごと トンボ池の水辺は1分でまわれる広さです、その小さな水辺をもとめて、トンボたちが集まってきますが、お昼どきにゆっくり過ごしていた数匹のイトトンボが、池から離れてしまうほどのにぎわいがありました。 田んぼゾーンのヒョロッとしていた稲の苗は、順調に根をはりながら元気に育っています。風にゆられながら稲をハンモックがわりにして過ごしているナミテントウがいました。(右上:田んぼゾーンにて) | |

|  |

2022年6月8日(水) においも、楽しみかたもさまざま ナガメの幼虫がいました、ナガメなどカメムシのなかまは、油状のキツイにおいのついた液体を出して、身を守ったり、仲間どうしのれんらくに使ったりしているそうです。幼虫を撮影していると、おしりのあたりから不思議な液体が出てきました。これがにおいのもとなのかは分かりませんでしたが、なんだか透明でキレイ。 キツイにおいできらわれるカメムシのなかまたちですが、種類によってそのにおいには違いがあり、水中にすむタガメは果物の香りに似ていいるそうで、国によってはこのカメムシのなかまをさまざまな調理法でおいしくいただくそうです。(左:校舎裏にて) 見ごろをむかえているアジサイ、一番楽しんでいるのは、このナミテントウのようです。朝から昼すぎまでずっと、葉でかくれているピンクの花びらの上で、まったりとすごしていましたよ。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月7日(火) 思わす目がハート型!? ヨツモンカメノコハムシ(体長8㎜ほど)。頭や脚(あし)をかくして葉の上で過ごしていると、葉にかさぶたができているようにも見え、虫なのかな?とちょっとドキドキしてしまいます。近くに食草となるヒルガオがあり、おいしく食べたようすがありました。(左:トンボ池にて) 思わず目がくぎ付けになってしまいました。エサキモンキツノカメムシがいました。長い名前にあるエサキは昆虫学者の江崎氏からですが、紋黄(モンキ)はかわいい黄色のハートもようのことで、ツノは前胸の背中側の出っぱりをあらわしています。成虫のメスは卵を産むと、卵や幼虫が小さなうちは、それを守りながら過ごすそうです。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月6日(月) 雨なんか気にしない、気にしない 一日中雨がふり続きました。虫たちは葉のウラで雨やどりをしているのかなと思いましたが『これくらい平気!』とばかりに何種類かのハエがいました。これは胸に3本のたてじまが特徴のニクバエのなかま。ハエというと、あまり良いイメージがないかもしれませんが、生物の死がいや、はいせつ物などを分解してくれる、自然界では、大変重要な役割をはたしている生きものです。(左:校舎裏にて) アシナガバエのなかま(体長1㎝ほど)。長い脚も特徴のひとつですが、見とれてしまうほどに美しい体色は、小さな宝石のようだと言いあらわす人もいます。幼虫、成虫ともにダニや小さな昆虫を食べます。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月3日(金) 羽化したギンヤンマ、大空へ ギンヤンマの羽化、今年もたくさん観察できているようですね。けさは4年生に呼ばれて教室をのぞいてみると、愛情たっぷりに飼育されたヤゴが、無事に羽化をして、窓辺でひとやすみしていました。このあと窓のすき間に入りこんでしまい、おおあわてをしたそうですが、T先生がわりばしで上手に救出し、みんなで大喜びしたとのこと。今ごろ気持ちよく空を飛んでいるのかもしれませんね。(左:4年生の教室にて) かわいらしい鳴き声がたくさん聞こえてくる方へカメラをむけると、小さなエナガ(全長13㎝ほど)が5羽ほどの群れでやってきているようでした。好物のアブラムシの他に、クモや小さな昆虫、木の実を食べたり、樹液も吸うそうです。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月2日(木) 翅(はね)を広げて朝のひと休み 今年はこのホシミスジを良く見かけます。タテハチョウのなかまで、幼虫の食草は上小にもあるシモツケ、ユキヤナギ、コデマリなどです。 オオシオカラトンボのオス(右)。木陰などがある少し暗い環境が好きなトンボです。なわばりをパトロールをしながら翅(はね)を休めているようでした。 (2枚ともに朝の校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年6月1日(水) トンボ池で真っ赤に日焼け?! ショウジョウトンボ(オス)。羽化してから赤くなってゆくのはオスだけです。なぜオスだけが赤くなるのか、いろいろな事が考えられていますが、オスは、なわばりを守るために、太陽の強い光をあびつづけるので、その紫外線(しがいせん)から体を守るために赤くなるようだ、という研究の結果も報告されているそうです。(左:トンボ池にて) サトキマダラヒカゲ。幼虫はササなどを食草にして育ち、成虫になると樹液(じゅえき)などを食べます。木の多い場所にいるチョウで、ふくざつなもようが美しいですね。また、卵や幼虫のようすを図鑑などで調べると、実物を目でたしかめたくなる、かわいらしいすがだです。(右:畑、探検隊の看板にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年5月31日(火) 雨上がり もう少しで雨も上がるころ、校庭の木々を飛び回りながら、二羽のコゲラがおとずれていました。電線に止まり羽を休ませる様子はちょっとだけ寒そうでしたが、すぐに元気よく飛んでいきました。(左:校庭にて) シマサシガメ(体長15㎜ほど)、脚もシマもようのサシガメです。ふだんは折りまげている口ですが、獲物(えもの)をつかまえる時はストロー状にとがった口をさしこんで、イモムシや昆虫の体液を吸います。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月30日(月) 夏のような一日 今日も暑かったですね! ショウジョウトンボ(オス)が太陽の光で体が熱くなりすぎないように、『さか立ち』をするようなポーズをしながら過ごしていましたよ。(左上:トンボ池にて) ツマグロヒョウモン(オス)。風にのって飛ぶのがとくいなようで、羽を広げたままスィースィーと飛んでは気になる場所へと着地していました。(右上:校舎うらにて) 保護中のオタマジャクシのほとんどが、尾もなくなってカエルの姿となりました。今日は水そうから旅立つ個体が多く見られました。水そうから青いネットの橋をわたり陸上へ、ドキドキの旅がはじまります。こうしてカエルになれても、その後一年間に生きのびることができるのは全体のごくわずかだそうです。また元気にトンボ池にもどって来てね!(下2枚:共にプール裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|  |

2022年5月27日(金) 大雨があがったあと 雨上がり、トンボ池に行くとイトトンボがいました。 水面にはアサザの黄色いつぼみが出ていましたよ。(左:トンボ池にて) 雨が上がるとともに、いそがしそうにやってきたモンシロチョウ。これでもない、あれでもないと草から草へと舞いおりて、あったあった!とお目当てのキャベツにたどり着き、お腹をまげながら産卵をくりかえしていました。(右:3年生の畑にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月26日(木) 鳥たちのお気に入りの枝 この木(たぶんネズミモチ)は自然に落ちた種から育ちました。今ではトンボ池の中でも目立つ高い木となり、野鳥たちにとっては、お気に入りのとまり木となっています。今日もシジュウカラがやってきました(左)。 つづいてスズメが同じ小枝にとまりました(右)。まわりのようすを見ていて、くちばしには何か虫をくわえているようです。子育て中なのかな?(上2枚:共にトンボ池にて) プール裏のかたすみに、人があまり足をふみ入れない虫たちの楽園があります。でもプールがはじまる前に草の手入れをしなくてはいけないので、クモやカメムシなどにことわりながら作業をすすめると、ヤモリがビックリしながら出てきました。かべにぺったりとはりついて、一応かくれているつもりのようです(左)。 きれいな目ですね(右)。ヤモリにはまぶたがないので、たまに舌で目をふいているそうです。また夜行性のヤモリ、暗い場所でも色彩を見る力がとてもすぐれ、上手に獲物をつかまえることができるそうです。(下2枚:共にプール裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年5月25日(水) 幼虫があの動物にそっくりなんです 「このあたりが、良さそうねぇ。」ヒラタアブがヨイショと、お腹を曲げながら産卵をしていました。葉についたアブラムシが、生まれてくる幼虫のごはんになります。3〜4日でふ化するそうです、にぎやかになりそうですね。(左:バッタ原っぱにて) タテハチョウ科のヒメジャノメ。おもしろい目玉もよう(眼状紋=がんじょうもん)は天敵をおどかすためと言われています。 さて、このヒメジャノメの幼虫はススキやササなどの葉を食べて育ちますが、幼虫の姿は まるであの動物にそっくり!さて何にそっくりなんでしょう?ぜひ、調べてみてね。きっと幼虫を探して、自分の目で見てみたくなること間違いなしですよ~(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月24日(火) 「自然のバランス」を観察しよう 今朝も数種類の野鳥の声が気持ちよく聞こえていました。小さなキツツキ、コゲラ(15㎝くらい)も木々を飛び回りながらギーギーと鳴いていました。(左上:東門花だんにて) 先週まで3匹のジャコウアゲハの幼虫を観察してきましたが、週明けに様子を見ると、なにかしらの理由でいなくなってしまいました。今は最後にふ化した幼虫が1匹いるだけとなりました、命をつないでいくのは簡単なことではないようです。(右上:校庭にて) 頭が逆三角形でかわいい、アオスジアゲハの幼虫。アゲハの天敵は鳥や昆虫とたくさんいます。でも生き物のバランスを考えると、とても自然なことです。(左下:校庭西側花だんにて) 三年生はキャベツを育て、葉に産みつけるモンシロチョウの卵を熱心に観察しているようです。チョウはそれを知っているかのように毎日楽しそうにおとずれています。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月23日(月) とらえたよ!空中での交尾 ゲッケイジュの手入れをしていると、空中で交尾をするヒラタアブが目の前にあらわれました。上のオスがホバリングをしながら移動をしています。(左上:校舎裏にて・画像クリックで拡大) ハルジオンのつぼみについたヒラタアブのさなぎ。 20日前後で羽化するそうです。花の方が先に咲くかな?(右上:中校舎裏花だんにて) アオオビハエトリ。アリに似ているように第一脚を持ち上げながら歩き、獲物をつかまえるブルーが美しいクモ。アリを捕獲(ほかく=つかまえること)しています。(左下:校舎裏にて) ユウマダラエダシャク(4㎝くらい)。幼虫はマサキなどニシキギ科の植物が食草で、同じ科のツルウメモドキが校舎裏にあります。独特な羽のもよう。よく見ると、りりしい顔をしていました。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年5月20日(金) 世界ミツバチの日 児童の登校が始まる朝、めずらしい場所から気になる物音がしました。のぞきこむとカナヘビがいて、なんだかお腹が大きいような気がしました。この辺で産卵するのかな?産卵場所には落ち葉や土の中をえらぶそうですが、キク科の植物がこんもりとしげった場所は、足のふみ入れもなく安心かもしれませんね。(左:中庭花だんにて) わ〜すごい!花粉をたっぷりつけてミツバチがやってきました。どこを飛びまわってきたの?と聞きたいくらいですね!ちょうど今日、5月20日は『世界ミツバチの日』といって、農産物や植物の受粉を手伝ってくれる、ミツバチやその他の昆虫や鳥たちが、地球上の生命維持に役立ってくれている大切さを改めて認識する日なんです。英語ではこのような生き物達をポリネーター(pollinator)と言います。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月19日(木) カッコいいからマネしたくなるよね まだ小さな2㎝くらいのカマキリ、体を草木によりそわせながら、えものを待ちかまえるのが得意です。このカマキリ(漢字で書くと「蟷螂」=とうろう)の獲物を狩る動きを見て、中国では蟷螂拳(とうろうけん)という、有名な拳法(けんぽう=武術)ができたんだそうですよ。(左上:校舎裏にて) トキワツユクサ。南アメリカから昭和初期に持ち込まれた花。上小でも5〜8月頃まで、さまざまな場所で咲いています。あまり花蜂などがおとずれている様子は見られませんが、小さくてもパッと目にはいる、真っ白なツユクサのなかまです。(右上:校舎裏にて) ジャコウアゲハの幼虫が、2匹にふえていました。様子を見ながら、食草のウマノスズクサ1株に一匹ずつにしてやった方がいいかな。(左下:職員室前花だんにて) 卵があるのには気づきませんでしたが、ヤブニッケイの小さな食べあとの葉をめくると、アオスジアゲハの幼虫(3㎜ほど)が生まれていました。(右下:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月18日(水) ここにいるよ! アハハ。プランターの中に入ってしまい、出られないニホントカゲ(幼体)がいました。指先のカギ爪でコンクリートや木にのぼるのはとくいでも、ツルツルのプランターをのぼるのはむずかしくてジャンプをくり返していました。手を貸すと出られましたが、ふりむく姿からは、小さなハシゴをかけておいてやりたい気持ちになりました。ウフフ・・・(左上:畑PJエリア、Kさんのプランターにて) 今年も出ましたラミーカミキリ(12㎝くらい)。ブーンと飛んできて目の前でボトっと落下しました、ミント色が美しいですね。上小へは食草のひとつ、アオイ科のムクゲを目当てにやってくるようです。(右上:校舎裏・落下したリアカーの上にて) ジャコウアゲハ、2匹目のふ化です。こちらは1枚の葉に3個の卵(写真左側中央)が産みつけられていましたが、葉がかれてきてしまい、卵も色が変わってしまったので生まれるか心配でした。本当だったら、出てきた卵殻を食べて栄養をとりたいところですが、かれた葉にくっついた卵殻は、白っぽく、おいしそうに感じません。でも食草のウマノスズクサの茎にそって元気に歩くすがたがありますから、きっと大丈夫!(左下:職員室前花だんにて) 先週木曜日にふ化したジャコウアゲハの幼虫。ずいぶんと特徴が出てきました。今のところ、思っていたより少食で、今日も葉の裏でのんびりと過ごしています。よい夢を見ているようでもあります。(右下:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月17日(火) ふしぎの国からやって来ました!? 腹部の黒いおびもようが特ちょうのクロヒラタアブ。ノゲシの花蜜をていねいになめていました。(左上:校庭にて) そのクロヒラタアブの幼虫(12㎜くらい)。成虫は花粉や花蜜ですが、幼虫はアブラ虫を食べます。(右上:校庭にて) オオチョウバエ。4㎜ほどの小さなカに近いなかま。幼虫は下水溝などの汚泥がたまるような排水場所で育つそうですが、葉の上にとまるとモールのような触角に、羽先には点のもよう、ふしぎの国からあらわれたと思うような姿です。(左下:トンボ池にて) 星がたくさんのナミテントウ。パッと見ると、草食のニジュウヤホシテントウに似てるけれど、体がつるんとしているから見分けられるね。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年5月16日(月) 葉っぱのかげで雨宿り中 雨の日は草木の葉っぱで、小さな虫たちが過ごしているのをゆっくりと見ることができます。今日はコガタシロモンノメイガがいました、羽を広げた大きさは18㎜くらいの花蜜を食べる小さなガ。モンキクロノメイガと羽もようがソックリですが、大きさがちがいます。(左) 触角(しょっかく)にコブがあるのが大きなとくちょうなのだそうです。前から見ると、よくわかるかな?(右) 他にも体の部位にこだわりがあるようで、おもしろいですね。ちなみに最初からカメラに気がついている様子でしたが、真正面からの撮影すると、パッとその場をはなれました。(2枚共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月12日(木)② ジャコウアゲハの卵がふ化! ムラサキツユクサは5月〜9月ころにかけて咲きます。そのあいだに、ミツバチなどの虫たちが花蜜や花粉をいただきにやってきます。花は虫たちにごちそうをするだけではなく、かわりにタネを作るために「おしべ」の花粉を「めしべ」につける受粉(じゅふん)を手伝ってもらいます。花と虫、種類はちがうけれど、おたがいに協力しあっているんですね。今日はヒラタアブがおとずれていました。(左上:中庭にて) 2羽のメジロが「チーチー」と鳴きながら、水を飲みにやってきていました。春ごろは校庭のツバキやウメの花蜜に夢中になっていましたが、今の時期は小さな虫などを食べているようですよ。(右上:トンボ池にて) ジャコウアゲハ。出た出た!孵化(ふか=卵から生まれること)してる!幼虫の大きさは3㎜もなくて、とっても小さい。まるで小さな虫のフンみたい!これから食草のウマノスズクサを食べて大きく育っていくんだね! 葉っぱを食べると思っていたら、まずは卵のからをムシャムシャ。ジャコウアゲハの卵はどんな味なんだろう? 出てきた場所から、きれいに食べていました。和菓子みたいで甘くておいしそうですね。(下2枚共に:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月12日(木)① クロスジギンヤンマ産卵に! 朝一番にナミテントウが羽化していました。黒い前羽にオレンジ色のもようは最初からではありません。羽化してすぐは黄色の前羽にうっすら円のもようが見えるくらいで、2時間くらいかけて羽色が変わっていきます。撮影者がうつってしまうくらい、ピッカピカの羽です。(左上:駐車場花だんにて) 隊員のGママさんが歓声をあげながら教えてくれたクロスジギンヤンマ。今日は池にうかんだ枝や、アサザの葉にとまりながら、産卵をくりかえしていました。孵化(ふか=卵から生まれ出ること)は2週間後くらい。楽しみですね!(右上) となりにはトンボ池よりも大きなプールがあるのに、クロスジギンヤンマは必ず木々にかこまれた、日かげもできるトンボ池で産卵をし、ギンヤンマは明るくひらけたプールで産卵するって知っていたかな?上手にすみわけて、自分たちの種を守っているのかもしれませんね。(左下:産卵のようすをうしろから撮影) 何回も水面におりて産卵をしていましたが、オスはいません。どこにいるのかな? 実はクロスジギンヤンマのメスは単独で産卵をしにやってきます。ギンヤンマのようにオスメスがつながっての「連結産卵」はしません。 また、クロスジギンヤンマのとくちょうは黒い腹部もありますが、胸部の黒く太いスジが名前(黒条銀蜻蜓=くろすじぎんやんま)のゆらいにもなっていて、わかりやすい目印です。(右下:3枚共にトンボ池にて)※トンボのお話しはスタッフのつとむさんより聞きました。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月11日(水) よく気づいたね! 四年生の体育の時間、「虹がでてるよぉ〜!」とたくさんの歓声が聞こえてきました。まぶしいのに、よく気づいたね!太陽のまわりにできる丸い虹を『ハロ』または『日暈(ひがさ)』と言うんだったね。(左上:校庭にて) 脚(あし)にたくさんのトゲをもつササグモ。クモは脱皮をしながら大きくなりますが、ササグモのぬけがらには、このトゲトゲもちゃんと残っているんですよ。今日はハスの葉の上で、虫がやってくるのを待っているようでした。(右上:トンボ池にて) マガリケムシヒキ(2cmくらい)。名前のゆらいは目の後ろに見える毛が、前方にまがっているからなんだとか。細かいところまで観察してついた名前だったんですね。今日はサッと飛んで、すぐにもどってくると「しとめました」とクサカゲロウのような虫を見せてくれました。(左下:校舎裏にて) クルクルとじょうずにまいたね、だれのしわざかな? いろいろ調べてみましたが、よくわからない。もしかしたら、エノキハマキホソガかもしれないけれど、もう少し様子を見ていようかな。他にもあって5個くらい見られるよ。(右下:トンボ池、実生から育つエノキにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年5月10日(火) ジャコウアゲハの卵 『ギィーギィー』と特徴のある鳴き声のコゲラ。時々おとずれる小型(15cmくらい)のキツツキです。この時期は、木の葉につく虫を食べていることが多いそうですね。今回は梅の木にきて、何かをついばんでいる様子でした。(左上:校庭にて) ササグモ(1cmくらい)。歩きまわりながら獲物を見つけるとジャンプして捕まえる活発なクモなのだそうです(今回はアリを捕獲)。ずいぶん前の話ですが、スギの植林で新芽を食べてしまうスギタマバエに対し、このササグモを大量に飼育して放したところ、とても良いこうかがあったそうです。(昭和30年代の九州でのお話しです)きっと、時間や手間がかかったと思いますが、自然や人にやさしく、安心できる方法ですね。(右上:校舎裏にて) テントウ虫の中でも小型なヒメカメノコテントウ(4㎜くらい)。幼虫、成虫ともにアブラムシを食べます。ナミテントウのように、もようがいろいろあります。(左下:トンボ池にて) ジャコウアゲハの卵(1.5㎜くらい)です。(右下)お世話になっているKさんが食草のウマノスズクサと一緒に持ってきて下さいました。トンボ池で育てている苗の大きさとあまり変わらないくらい、小さな葉が出ているだけですが、長い間観察を続けているKさんのお話では「不思議なんだけれど卵が幼虫となって草を食べ始めると草の方も育ち始めるみたい」とのこと。まだ10㎝程の大きさですが、幼虫が葉を食べはじめると、草もなくなってかれてしまわないよう、がんばってグングン成長しはじめるのかもしれません。大切に観察していきましょう。(観察しやすい場所に植える予定です) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年5月9日(月) 夜のジーーーーーーって声の正体 キクの手入れをしていると、胸部に赤いしるしが特徴のキクスイカミキリがいました。9㎜くらいの小さな虫ですが、顔を見るとカミキリムシの仲間とわかります。幼虫はキクやヨモギなど、キク科の植物の茎の中で育つそうです。(左:西側花だんにて) めいわくそうな顔しているクビキリギス。のんびり過ごしていたのをじゃましたようです。緑色の個体もあますが、幼虫時の環境が乾燥した草地だと薄茶となりそのまま成虫となっても色は変わらないそうです。夜、どこからか「ジーーーーーーーー」って音が聞こえるのはボクの声です。(右:校庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|

2022年5月6日(金) 上小の自然 GWスペシャル バラの咲く頃となりました。つぼみについたアブラムシを見つけましたが、食べてるテントウ虫の幼虫も見つけました。(校庭にて) ★校庭の自然 スペシャルアルバム第2弾(14枚) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|

2022年5月2日(月) 食事をしながら産卵!? えっ、産卵しながら食事?ありえるかもしれません。 こちらはナミテントウ(7㎜くらい)よりも小さなダンダラテントウ(5㎜くらい)のようでした。 (東門花だんにて) ★この日Sさんが撮影してくれた写真がたくさん届いたのでアルバムを作りました (画像と情報:スタッフのSさん) |

2022年4月28日(木)② しゃがめば見つかる! しゃがんでしばらくじっと見つめていると、身近な所にも色々な生き物がいるのに気づきます。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

おぉ〜っ! おちばの上にもテントウムシの卵が! 今年はものすごいテントウ虫の産卵ラッシュですね、幼虫たちもたくさん見られます。 (駐車場花だんにて) | その近くにいたナミテントウ。ちょっと話ははずれますがナミテントウの幼虫は天敵製剤(てんてきせいざい=天敵となる生き物を農薬の代わりとして使うために増やしたもの)として売られているんですね。アブラムシのひがいは薬にたよらず幼虫にたのむ! (駐車場花だんにて) |

|  |

「あっ。見つかっちゃった!」と体をかたまらせるクロウリハムシ(6㎜くらい)。エノキの葉を丸くかじっていました。 クロウリハムシは、このように葉を丸くくり抜いて食べる前に、そのまわりをかじって溝をつけ、苦味や有毒成分が集まらないようにして、その部分がおいしくなってから「いっただきま〜す」とばかりに食べます。その溝ほりを『トレンチ行動』というそうです。 (西側花だんにて) | 午後はなぜか2階のろうかに飛んできていたキマダラカメムシ。 虫が苦手なら「ヒャァ〜!」と声をあげてしまうかもしれない。見ごたえのある大きさで2.5㎝くらいあります。でも愛きょうのあるつぶらな目や、繊細(せんさい)な体のもよう、ゆっくり観察させてくれるおおらかさもあるから大好きになるかも。今日はステンレスの手すりにじっとしていました。すべらないんだね。 (プールにて) |

2022年4月28日(木)① 赤ちゃん次々誕生中~! 上小ではいま、校庭や畑、トンボ池などでいろんな生き物の赤ちゃんが次々と誕生中です。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

わっさわっさ!梅の木を見上げてようすを見たらテントウ虫の孵化(ふか)が始まっていました。ずいぶんにぎやかです。 (放送室前の梅の木にて) | 新芽が出てきたばかりのレモンの葉にアゲハがさっそく来ていたようです。幼虫はまだ生まれたばかりの1齢のようで、白いもようは2齢から見られます。元気に育ってね。 (校庭花だんにて) |

|  |

新密になってる~!4月の中旬に見つけたカメムシの幼虫。よく見ると背中にぷくんとふくらんだ部分があります。なんだろうね? (西側花だんにて) | さわらないでね!2㎝くらいの小さな幼虫、ウメスカシクロバ。白い毛は毒毛、ふれるとかゆい。成虫は黒い蛾(ガ)となり、たまに見かけます(無害)。幼虫はバラ科の植物を食べます。今回は放送室前の梅についていたみたいですね。さなぎになる時は葉についたまま、繭(まゆ=体内から糸をだして体をくるみます)を作りますから、前日の強風で落ちてしまったのかな? (南校舎、昇降口にて) |

|  |

2022年4月27日(水) 〇〇〇〇コガネ ハルジオンの花の上でのんびりしていたヒゲブトハナムグリ、春から初夏の短い期間だけ姿を見ることができるコガネムシのようです。しょっかくの形がおもしろいですね。まるでトナカイのツノのようにも見えます。みなさんだったらこのこん虫にどんな名前をつけますか?「〇〇〇〇コガネ」みたいな感じでもっとステキな名前を考えてみよう。(左:校庭にて) 月曜日に観察した卵はどうなっているかな?と見上げてみると、4齢(ふ化してから8日くらい成長している)くらいのテントウムシの幼虫がモミジの葉の裏でじっとしていました。そろそろ蛹(さなぎ)になるのかな?ちなみにふ化したてのような小さな幼虫は、元気に動きまわっていました。アブラムシがたくさんいるので、この様子はしばらく続くようです。(右:トンボ池、資材小屋前にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月26日(火) トンボ池のほとりにて オレンジ色のイトトンボは、未熟個体のメスになります。成熟するにつれ色が変わります。どんな色になるのかな?(左:トンボ池にて) 葉を食べるとピリッとした辛(から)みのあるクレソン。花はアブラナ科のとくちょうで、4枚の花びらが十字形にひらきます。(右:田んぼエリアにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月25日(月) テントウムシとアブラムシ もみじの手入れをしていると、黒いアブラムシ(写真の右上)がいっぱいついていました。そして、近くにはてんとう虫の卵があります(写真の中央)。2日くらいすると生まれてくる幼虫はアブラムシをたくさん食べます。てんとう虫の親は、エサの心配がない場所をちゃんと選ぶんですね。(左:トンボ池、資材小屋前にて) てんとう虫の蛹(さなぎ)もありました。一週間くらいすると成虫になります。卵から成虫までは20日くらい、そして2ヶ月ほどの寿命です。(右:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月22日(金) 二匹はいっしょ❤ 今日は10匹ぐらいのイトトンボがいました。そしてその半分はオスがメスの首にくっついたままです。これは交尾が終わったあとのようす。その場所からはなれる時も、他のオスがじゃまをしにきても、2匹はいっしょです。おもしろいですね。(左:プールにうかんだ草のくきの上で) あれ?てんとう虫にそっくり!クロボシツツハムシです。クヌギやサクラなどの葉を食べるそうです。そして、てんとう虫はおいしくないので野鳥は食べません。なので、てんとう虫にそっくりになることで、食べられないようにしているようです。(右:図書館棟通路わきにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月21日(木) イトトンボを確認! 何日か前から見かけているイトトンボ。近づくとサッと逃げてしまうので、そ〜っと近よってみてね。(左:プールにて。★23日土曜日の観察会は10時から、一度家庭科室に集まってからトンボ池に行くよ) ドウダンツツジにいたのはユスリカのなかまのようです。幼虫は水中で過ごし、ヤゴのエサにもなってくれます。成虫となると寿命はわずか一週間ほど。口や消化器がないので、何も食べずに交尾・産卵をして、命をつないでいきます。(右:駐車場花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月20日(水) 水中からフトイの芽が出てくるころです 4月20日〜5月4日は、二十四節気の6番目『穀雨(こくう)』です。 穀物(こくもつ=米や麦など)の成長に大切な雨がふる時期になります。 そして二十四節気をさらに細かく分けた七十二候(こう)では『あしはじめてしょうず』。 水辺の植物が芽をのばすころ、という意味です。 トンボ池とプールから伸びはじめたのは、葦(あし)ではなくフトイ(カルガモのおくの草)。この草を使ってヤゴがトンボへと羽化をします。(左:プールにて) ベニカナメモチの手入れをしていると、切った枝先にキイロテントウがいました。植物を弱らせるうどん粉病、その細菌を食べてくれるテントウムシです。きっと食べに来てくれたんですね。薬をまかなくても上小にはキイロテントウがいるからだいじょうぶ!(右:西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月19日(火) フジの花がさき始めました フジの花も少しずつ咲きはじめています。花のみつを楽しみにやってくるクマバチは見た目とはちがい、おだやかな性格のハナバチです。あわてずに見まもりましょう(左:校庭にて) 大きく育ったノゲシ(タンポポに似た花が咲く野草)の根もとに、カタツムリがいました。カタツムリは夜行性なので、昼間は鳥などに見つからないようにすごしているようです。あたまを出してくれなかったのは、きけんを感じたからなのかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月18日(月) トンボの羽化始まる! イトトンボのぬけがらがありました。ということは、羽化して成虫になったイトトンボがどこかで雨やどりしているのかな。いよいよ今年もトンボの季節の始まりです!(左:プールにて) カルガモが池の中でおよいだり、羽の手入れや、体を休めたりと、1時間以上もゆっくり過ごしていました。明日も来るかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|

2022年4月19日(火) 繁殖の時期を迎えたツミのメス おとなり、西東京市の公園で、ツミのメスを見かけました。長い間同じ枝にとどまっていましたが、しばらくして近くに小鳥くらいの大きさの獲物(えもの)を持ったオスがやってくると、そのオスのところに飛んでいってその獲物をもらっていました。どうも公園のとなりにある大きなお屋敷(やしき)の林の中で営巣(えいそう=を作って卵を産み、子育てをすること)しているようです。 上石神井でもツミを見かけることがありますから、いこいの森や公園など、高い木がたくさんある場所を探してみましょう。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) |

|  |

2022年4月15日(金) すみれの花をさがそう 上小で観察できるスミレは3種類。これはニオイスミレかな。ドライフラワーにして楽しんだり、香料やお菓子にも使われます。ほかのスミレもあわせて探してみよう!(左:東側通路にて) ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)が花の見頃をむかえています。秋に赤い実がなり、野鳥がやってきてます。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月14日(木) そろそろツバメにも会える頃です セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草) 。セリバは「セリのような葉っぱ」。ヒエン(飛燕)は「飛ぶツバメ」という意味。花がツバメが飛ぶすがたに似てるからということみたいです。ツバメの特ちょう的な二本に分かれた長い尾羽を思い出すと・・・ そうです。そろそろ飛んで来る頃です!海を渡ってやってくるツバメにもまた会えるのが楽しみですね。(左:トンボ池にて) 八重桜(やえざくら)が満開をむかえています。この桜は花を塩づけにし、お茶や料理に入れて春を楽しみます。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月13日(水) おいしい蜜がありますよ~! ハサミで切りこんだようなふちどりのあるシャガの花。絵の具で描いたようなもようは、ネクターガイドと言って『この先においしい蜜(みつ)がありますよ』と虫たちに教えるためなんですって。 (左:校舎裏にて。観察しやすいように、他の花だんにも移植中) 見すごしてしまうような1㎜ほどの小さな花ですが、水色のかわいらしいキュウリグサ。葉をもむとキュウリのようなかおりがするのが名前のゆらい。 (右:校舎裏にて。他にもいろんな場所で見られます。探して見てね) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

2022年4月12日(火) この花、な~んだ? 存在感のある実の地味な花。さてこの花はなんの花でしょう? 葉っぱがヒントになるかな。いい香りのする葉っぱですよ。アゲハチョウの食草でもあります。 お花とめ花があるんだけれど、これは、お花の方です。トンボ池のバタフライゾーンでもいまちょうど咲いていますよ。 (画像と情報:隊員のGママさん) |

|  |

|  |

2022年4月12日(火) 「春のようせい」出現! (4枚共に、お母さんと畑の手入れに来てくれていた3年生隊員のKくんと、妹のSちゃんが見つけました。) 「つかまえたよ!」と虫かごの中にいたのは、ツマキチョウ(メス)でした。飛んでるとモンシロチョウのようで、とまると前羽が緑のまだらもよう。発生時期が短く、だから気づかれにくい[春の妖精]なんですって!もうちょっと、よく見えるように撮っていたら・・・すばやく飛んでいきました。はねの先がとがっているのがわかるかな? ミミズではないよ、コウガイビル。ちょっと気味悪い感じだけど、ニョロニョロとおもしろい。しめっぽい所にいて、カタツムリやナメクジ、ミミズや小さな昆虫を食べるそうです。Sちゃんは『かんそうに弱いんだよ』と言って、ジョウロの水をかけていました。やさしいね。 カメムシのなかま、ヒメナガメ。命をつなぐための交尾中のカップルが1、2、3 〜とたくさんいたよ! Kくんが「かわいいのがいるよ」と教えてくれたのはシロヘリツチカメムシ。他にもカメムシのなかまが2種類もいました。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年4月11日(月) ニホントカゲの季節です そろそろ学年ごとの畑の準備がはじまるので、かれ葉などを取りのぞいていると、元気よくニホントカゲが出てきました。もうそろそろ産卵期にはいります。1回の産卵で3〜6個の卵を産むそうですよ。卵を観察してみたいですねぇ・・・(左上:校舎裏にて) 上小でもアゲハやモンシロチョウを見かけるようになりましたね、今朝はパタパタと飛んできて、羽を休めたマエアカスカシノメイガがいました。緑色の幼虫時はネズミモチやキンモクセイなどの葉をたべるそうです。(右上:東門花だんにて) ヘビイチゴの花が満開中!ハナバチがおとずれていました。(左下:西側花だんにて) 秋になると黄色く甘い香りのするカリンの実、今は白い花びらに、ほんのりピンク色の入った、かわいらしい花が咲いています。(右下:図書館外玄関わき花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月11日(月) カエルプロジェクト 「オタマジャクシの観察をしてみませんか?」と校内で先生方によびかけることにしました。 3月中旬にヒキガエルがトンボ池で産卵をし、オタマジャクシとなりました。これから手足が出て、カエルに近くなると陸へとあがります。この様子を教室で飼育をしながら観察をしてみませんか?陸へ上がる頃は生き餌が必要となり、教室で飼い続けるのはむずかしくなるので、連休前にトンボ池へとかえし、その後は自然の中で観察していただくようになります。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月8日(金) ダイコンの花 練馬大根の花、他にもキャベツ、ブロッコリーの野菜の花もりっぱに咲いています。楽しんだあとは、どんなタネができるのかな?(左:体育館裏の畑にて) 上小には数種類のスイセンが咲きますが、これは原種(げんしゅ)といって、もともとのすがたのスイセン。 はなやかなスイセンとはちがい、ちいさくてかわいらしいです。どこにあるか見つけられるかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月7日(木) むらさき色の「三きょうだい」を探そう 桜の花びらがおりてくる中、ツグミがいました。あたりのようすを見ながら、土の中にもぐっているミミズや昆虫をさがしているようでした。(左:校舎うらにて) ムラサキケマンが咲いています。ケマンとは「華鬘」と書き、お寺などで使われる花や鳥などをデザインした丸い金ぞくでできたかざりもののことだそうです。それに形がにているということかな。強い日ざしは苦手な植物だそうで、トンボ池でも少し日かげの場所で見られます。むらさき色の三きょうだい=春に見られるよく似たむらさき色の花「ホトケノザ」「ヒメオドリコソウ」(どちらも上小にあります)とのちがいも観察してみましょう。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年4月6日(水) 上小のみんな 進級おめでとう! ハナカイドウが満開をむかえています、ミツバチが花にもぐりこんでいるようすもありました。(左:校庭にて) ステキなさえずりをしていたメジロ。校庭での始業式中も、ずっと鳴いていたんですよ。 (右:校庭・新芽をのぞかせたイチョウの木にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

2022年4月5日(火)~4月19日(火) 「清明」(せいめい) 4月5日~19日は、二十四節気の5番目「清明(せいめい)」。 すべてのものが清らかで生き生きと明るくかがやく様子を表しています。花が咲き、チョウが舞い、空は青くすみわたり、さわやかな風がふく頃です。 南からわたってきたツバメのすがたが見られるようになり、反対に冬を日本ですごしたガンなどの冬鳥が北へと帰っていく頃です。また空気中の水分がふえ、虹が見える日が出てくる頃ともいわれています。 今回の「清明」はちょっとむずかしいので、ポスターは先日の観察会(詳しくはこちら→)で見られた校庭の自然をイラストにしてみました。 (ポスター:玄関ウエルカムボードとトンボ池けいじ板に掲示中) (情報とポスター制作:スタッフのSさん) |

|  |

2022年3月25日(金) 地上でも3つの星、発見! ミツボシツチカメムシ。体のふちが白くて、白い点(星)が3つ、5㎜くらいの小さなカメムシです。(左:中庭にて) ヒヨドリが桜の花にみつを吸いにおとずれていました。それから、メジロも来ていましたよ。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年3月24日(木) 学校の中でも春見っけ! レンギョウが咲いています。花のあとに実をつけ、生薬(しょうやく)に使われるそうです。どんな実ができるのかな?(左:東門花だんにて) トンボ池の今後の生態系を考えて、ヒキガエルの卵を少しだけ観察をかねて保護しました。卵をすくっていると、イトトンボのヤゴ(幼虫)が入りましたよ。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|  |

2022年3月24日(木) 町でいろんな春を見つけたよ~ きれいなムラサキ色ですね。いろんな名前がある花です。みなさんはなんと呼んでいますか。ほかの名前も調べてみましょう。(左上) これも美しい花です。シャガ。アヤメの仲間です。(右上) 見上げるとこずえにコサギが3羽!(左下) 庭の小さな池のヒメダカも元気に泳ぎだしました。(右下) (画像と情報:隊員のGママさん) | |

|   |

2022年3月22日(火) 雪の中で桜が開花 今日は雪もふるくらいの寒空でしたが、見上げると美しくサクラ(ソメイヨシノ)が咲き始めていました。(左:中庭にて) ヒキガエルの卵の形が変わっていました。1週間くらいで孵化(ふか=卵から出ること)するようですから、もうすぐですね!(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月18日(金) 野鳥のレストランも閉店します 二十四節気のポスターを『春分』にかえました、野鳥たちが子育てにむけて、巣をつくりはじめる頃です。楽しみですね!(左:玄関前ウェルカムボードにて) 「何かないかしら〜?」と散歩するキジバトがいました。野鳥のレストランも今週で閉店します。これからは自然のエサがたくさん出てくるから自分でおいしいものを見つけてね。(左:校庭西側にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

|   |

2022年3月17日(木) ヒキガエルの産卵をかくにん!! さすが上小四年生!理科の授業でトンボ池を観察中に、今年初めてのヒキガエルの卵を見つけてくれました。りっぱな卵が島の近くにあります、光のかげんで見にくいかもしれませんが、よーく観察をしてみましょう。(上:トンボ池にて) ★これから池の中の「島」には、トンボの幼虫のヤゴが、羽化をしてトンボになるために使う植物『フトイ』が出てきます。島にのって遊んでいる人がいたら、やさしく声をかけて、島には乗らないように注意してあげましょう。できたら分かりやすく理由も教えてあげられると良いですね。 ヒキガエルは一度の産卵で1500個〜8000個くらいの卵を産みます。黒いツブの卵がやがてオタマジャクシになり、カエルとなります。成長が楽しみですね!(下左:トンボ池にて) おっと!鉢をどかすと、体長10㎝ほどのニホントカゲの赤ちゃん(幼体=ようたい)がいました。近くにダンゴムシがいたので、いただこうと思っていたのかな?ちょっと出入りのある場所なので、校舎うらへ連れて行きました。元気に育ってほしいですね!(下右:中庭花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月16日(水) コブシの花の味は? コブシの花をヒヨドリが食べていました。おいしいのかな? 調べてみると、コブシは、つぼみや花、種子を食べたり、お茶にして飲めたりするそうです。また、生薬(しょうやく)や香水(こうすい)に使われることもあるそうです。(左:駐車場・花だんにて) スミレが咲いています。校庭に咲くスミレはいくつかしゅるいがありますが、これはアメリカスミレサイシンのようです。(右:校庭西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月16日(水) お待たせしました! ソメイヨシノが開花しているのを見つけました!今年第1号かな。(左:関公園の手前にて) アンズの花も咲き始めています。(右:関町にて) (画像と情報:隊員のGママさん) | |

|   |

2022年3月15日(火) ヒキガエル君、池に入る カエル好きのG(ママ)さんからの情報で、池のようすを見ていると、そ〜っと水面から顔を出すヒキガエルがいました。昨日の個体と思いますが、ときどき鳴いているのでオスのようです。(左:トンボ池にて) シジミチョウがやってきました。ルリシジミのようです。ナズナ(ぺんぺん草)の花のみつに夢中になっていました。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月14日(月) ヒキガエル君おはよう! ヒキガエルが!ゆっくり動いてはあたりの様子を見たり、野鳥の声にちょっと動きをとめているようでした。でも「仲間たちが来ていないね」と思ったのか、しばらくすると、またかれ草の中へともぐりこんでしまいました。(左:トンボ池にて) ハクモクレンが咲いています。あまいかおりのする花です。木の近くで『しんこきゅう』してみよう!(右:学童施設、西側花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

|   |

2022年3月14日(月) 町の春さがし 上石神井の町を歩いて、春を探してみました。 オオイヌノフグリ(左上) 名前に似合わず、色も形もとても可憐な花です。 ミドリハコベ(右上) 〈ハコベ〉と呼ばれるものにはいくつかあります。その中でもミドリハコベとコハコベはとても見分けがむずかしいのですが、おしべの数からミドリハコベではないかと判断しました。花弁が10枚あるように見えますが、よく見ると花弁の下の方で2枚がつながっていて、実は5弁花です。 スズメノエンドウ?カスマグサ?(左下) 小葉の先を拡大して写してみました。丸くとがらず切り取ったような形をしていて中央にトゲのようなもの。スズメノエンドウでしょうか? ヒラタアブ(右下) ホソヒラタアブでしょうか。盛んにホバリングをしています。コンデジで撮影するのはとてもむずかしい被写体です。 (画像と情報:スタッフのつとむさん) | |

|   |

|   |

2022年3月11日(金) 黄色い羽をもったカワラヒワ 今朝、イチョウの木のずっと高い場所から、ここちよいカワラヒワの鳴き声が、ひびきわたっていました。(左上:西側花だんにて) スズメは梅のつぼみを食べるそうですが、上小ではおぎょうぎよくしています。きっと、レストランの食事にまんぞくしているんですね。今日もレストランにはみんなが持ち寄ったパンやりんご、バナナがありました。ありがとうございます。(右上:東門花だんにて) ★野鳥レストランは春分の日の3月21日までの予定です。 おっと!地面にカマキリの卵が落ちていました。かれ草のマットで見事にキャッチ!よかった!孵化(ふか=卵から出ること)するのは6月頃。肉食のカマキリは食事にこまらない時期がちゃんとわかっているんですね。(左下:校舎裏にて) 生き物たちが使うかな?とよせていたかれ草、あたたかい陽気となってきたので片付けていると「まだ使ってます・・・」とクビキリギスが出てきました。(クビキリギスは成虫で冬ごしするちょっとめずらしいバッタです。)かれ草に同化(どうか=同じように似せる事)した色になっていましたよ。なのでかれ草のベッドは片付けずに一部残したままです。(右下:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月10日(木) アリ発見~ みなさんはもう見つけているかな? アリが元気に活動しはじめていますね!(左:東門花だんにて) ハクセキレイが訪れていました。ときどき首をかしげながら歩くので、不思議なことでもあるのかな?なんて思ってしまいます。でもこれは目が横にあるため、よく見たい時にとるしぐさなのだそうです。(右:プールにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月9日(水) 梅の源平咲き 校庭の梅の木に1本で2色の花が咲いているナゾはとけましたか?こういうのを「源平咲き」と言うのだそうです。 梅はもともと白い花ですが、より美しい花や良い実がなるよう作りかえて、今では300種以上の品種があるそうです。でも、赤い色は、じょうけんがそろわないと白く先祖返り(せんぞがえり=もともとの姿にもどる事)してしまうこともあるのだとか。校庭の梅も、もともとはピンクか赤だったとも考えられます。(左:校庭にて) ※参考:asahi.com ののちゃんのDO科学「なぜ同じ木に2色の花が?」 鳥たちでにぎやかなレストランをのぞきに、近所のネコが来校していました。東門まで見送ると、門を上手にくぐって出ていきました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

|   |

2022年3月8日(火) 渡りにそなえてしっかり食べてね! 六年生が卒業をむかえる頃、同じようにジョウビタキも北国へと旅立ちます。 探検隊からお祝いもかねてポスターを作成しました。(左上:ウエルカムボード&トンボ池掲示板にて) ツグミ。かれ草をくちばしでかきわけながら、虫を探しているようでした。ツグミも冬鳥です。もうしばらく日本で過ごしてから北へと渡ります。(右上:校舎裏にて) 観察会で用意してもらったブンタン。食べごたえがあるので、まだまだ野鳥達がかわりばんこに訪れています。ヒヨドリ(左)が「おいし〜い!」とよろこんでいました。 「ひとりじめしたいくらいおいしい!」と喜ぶメジロ(右)。(下2枚共にトンボ池にて) ※ブンタン(=ボンタン・ザボン)は大きなものは2キログラムにもなるという巨大なかんきつ(ミカン)。写真は4分の1に切ったものです。スタッフで銭湯をやっているKさんからの寄付。先日「ブンタン湯」をした時のものなんだそうです。人間が香りを楽しみ、中の身は鳥たちに楽しんでもらうという究極のSDG’s(笑) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月7日(月) オオイヌノフグリ開花 オオイヌノフグリが咲きはじめています。ミツバチが小さな白い花粉を集めにやって来るのも、そろそろですね。(左:校舎裏にて) 満開となった梅の木から、チチッチチッと小さな声が聞こえてきました。見上げて見るとメジロが花のみつに夢中になっているすがたがありました。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

2022年3月5日(土) 「啓蟄」(けいちつ) 3月5日~は、二十四節気の三番目「啓蟄(けいちつ)」。 春のあたたかさにワクワクしますね! (ポスター。玄関ウエルカムボード、トンボ池にて掲示させて頂きます) (情報とポスター制作:スタッフのSさん) |

| |

2022年3月4日(金) 落ちそうで落ちない おっと!落ちそうで落ちないメジロ。すごい!忍者みたいだねぇ・・・(トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) |

|   |

|   |

2022年3月3日(木) 生きものたちが動き出しています スノーフレーク(別名スズランスイセン)が咲きはじめました、香りはスミレに似ていることから、英語では『白いスミレ』を意味する名前がついているそうですよ。(左上:校庭にて) ヤスデなどを食べるアカシマサシガメ、かれ葉の中にいました。生き物たちが動き出していますね!(右上:校舎裏にて) ムクドリが数羽おとずれていました。以前は農作物につく虫をたくさん食べてくれる益鳥(えきちょう=人間にとってやくにたつと考えられる鳥)だったそうです。でも環境の変化で都市部で過ごすようになり、数が増えてしまうと、にぎやかな鳴き声などで、あまり歓迎されなくなってしまっているようです。そんなムクドリの歴史を知ると、いろいろと感じます。(左下:校庭にて) レストランのメニューにひまわりの種が復活してから、こまめにおとずれるシジュウカラ。種を両足ではさむ姿はかわいいのですが、近づくたびに発する警戒(けいかい)する鳴き声にはとまどいます。(右下:トンボ池にて) ※シジュウカラ語では「ピーツピ!」=警戒しろ! 「ヒヒヒ」=タカ 「ジャージャー」=ヘビ、なんだそうですね。さて、Sさんのことは鳴き声ではどう言うのでしょう? (←サイドバー・本の紹介参照) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

|   |

2022年3月2日(水) そろそろ旅立ちの季節です 『ヒッヒッヒッ』と鳴くジョウビタキ。地面におりておいしいものを探しているようでした。昆虫やミミズ、ナンテンの実などを食べているそうです。冬鳥のジョウビタキはそろそろ北へと旅立つ季節。しっかり食べて旅の準備をしてほしいですね!(左上:校舎裏にて) ヒヨドリがいました。昨年モンシロチョウの観察で育てていたキャベツを、おいしそうについばんでいました。(右上:体育館裏・畑にて) 『ギーギー』と鳴き声がわかりやすいコゲラ。校庭の木をコツコツとたたきながら移動していました。今朝は一羽で行動しているようでした。(左下:校庭西側花だんにて) 昨日見つけた卵嚢(らんのう)は、うずまきが右巻きのモノアラガイのなかまのようです。(左巻きはサカマキガイ) ちなみにタニシは卵胎生(らんたいせい)といって、卵をメスがからだの中で孵化(ふか)させるので、卵ではなく稚貝(ちがい=赤ちゃん貝)を産みます。(右下:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年3月1日(火) 小さな卵がキラキラ見えてます よく「タニシ」とまちがえられるサカマキガイなど小型のまき貝の卵嚢(らんのう=卵をまもる袋)がトンボ池にありました、ぷるるんとしていそうですが、寒天くらいのかたさです。この卵嚢の中に小さな卵がいくつも入っているのが見えます。太陽光があたり卵の中がキラキラしています。キレイ!(→画像クリック・拡大) (左:トンボ池にて) ハクセキレイが校庭を歩いていました。人に警戒心(けいかいしん)があまりないようで、時々おいかけっこをさせてくれる時があります。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月28日(月) ダンゴムシではありませんよ 池の中に入った葉をすくってみたらミズムシがついていました。 かれ葉や藻(も)、死んでしまったものを食べて水質をきれいにしてくれるおそうじ屋さんです。また魚などの食事にもなってくれるんですよ。ワラジムシにています。(左:トンボ池にて) ※プールにいるカメムシのなかまのミズムシとも、足にいるあの水虫ともちがいます。甲殻類(こうかくるい=エビやカニのなかま)のミズムシ。そう、おなじみのオカダンゴムシやワラジムシのなかまで、水中にいます。 トンボ池初確認(→画像クリック・拡大) ヒヨドリがキンカンをほおばっていました。校庭でしゅうかくしたものを半分に切っておいておいたのをそのままのようですから、食べっぷりがみごとです。でも大変そうだから、次はもう少し細かく切ろうかな。(右:野鳥レストラン・トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月25日(金) シジュウカラ対カラス 香りの良い梅をながめていると、みつをもとめて虫が飛んできていました。春のたよりが次々と届きそうな陽気となりました。(左:東門花だんにて) ジュクジュクジュク!!とシジュウカラのものすごい警戒(けいかい)する声が聞こえてきました。新しい巣箱をかけたサクラの木からです。2羽のシジュウカラと2羽のカラス、1羽のカラスは大きなくちばしを上手に使って、サクラのえだを折っています。もしかすると巣作りをしたいのかもしれません。その様子をもう一羽のカラスがじっと見つめています。精いっぱい威嚇(いかく)しているシジュウカラ、しばらくすると2羽のカラスは飛んでゆきました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月24日(木) こおり作りで遊ぼう! 冷たい空気を感じるのも、あと少しとなりそうですね。最近1年生が、花だんの霜柱(しもばしら)や、トンボ池の氷を先生といっしょに観察しています。そして、プリンカップに葉や花を入れて、氷作りも楽しんでいました。楽しそうですね!(左:一番ひえこむ校舎裏にて) ずっと気になっていた場所へと忍(しの)び足で近よってみると、メジロがいました。あたたかい日差しが差しこんで、天敵もここなら入ってこられないから安心ですね。体の小さな野鳥たちがお気に入りの場所です。(右:トンボ池とプールの間・カイズカイブキの生垣【いけがき】にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月22日(火) さてなんの花でしょう? よく見ると、おもしろい!さてさて何の花?なんだかハートのくちびるに、つぶらな目、ちょっとこまったまゆげもあって、ステキなぼうしをのせて「まぶしいからサングラスがほしいわ」って言っているみたい。(左:校舎裏にて) メジロは空からきけんがやってくるかもしれない!と天敵(てき)の様子は気にするのに、人間にはあまり警戒(けいかい)しません。そのせいか、子ども達はときどき「つかまえられるかな?」とワクワクしてしまうようです。おもしろいですね。(右:野鳥レストラン・トンボ池店にて) ※花のこたえ=ホトケノザ (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月21日(月) タンポポ、半?咲き・・・ レストランにおとずれていたキジバト(左)、そこへメジロ(左)がやってきて、おたがいの様子を気にしながら食べていました。でも、キジバトは小さなメジロが気になって、メジロはキジバトのミカンが気になっているようですね。(左:野鳥レストラン・トンボ池店にて) わぁ。おもしろい!半分だけひらいたタンポポだよ。 なんでだろう、さむかったのかな?(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

|   |

2022年2月18日(金) 雪が雨にかわるころ 二十四節気の2番目、空からふるのが、雪から雨にかわり氷がとけて水になるころになる『雨水(うすい)』に入ります。この時期から、トンボ池ではカエルの産卵がはじまります、池のようすを気をつけて観察してみよう。 (左上:ウエルカムボード、職員玄関前にて) 沈丁花(ジンチョウゲ)も咲きはじめました。よいかおりがただよっています。 (右上:校庭にて) 朝日を見つめる冬鳥のジョウビタキ(メス)がいました。桜が咲くころには北へと旅立つそうです。 (左下:校庭にて) 夕方「ツツピーツツピー」と上手にさえずるシジュウカラの声がひびきわたります。中庭の巣箱はもう少ししたら新しくなるよ、まっててね。 (右下:上小と上中の間の電線にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

|   |

2022年2月17日(木) エナガが来たよ! うわぁ・・・かわいい・・・エナガです!黒いラインの下につぶらな目、そして小さなくちばしと、ぜひ写真を大きくして見てね!シジュウカラと6・7羽の群れでおとずれていました。(左:東門花だん、ハナミズキにて) 主事のIさんが「メジロの大群がきてたよ!緑だらけだった!」と、スズメと共にレストランにメジロが来ていたようすを教えてくれました。そうぞうしただけで笑顔になってしまいますね。 少し冷え込む夕方におとずれたふくらんだヒヨドリにも、やっぱりニコニコとなります。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月16日(水) 梅が開花しました! 東門の白い梅が咲きました!木の下にいると、良いかおりがしてくるよ。(左:東門花だんにて) ※去年より15日もおそい開花ですね。やっぱり今年の冬は寒かったのかなぁ。 トンボ池でもフキノトウが出てきました。いくつあるかな?かぞえてみよう!(右:トンボにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月15日(火) カラスのカラオケ大会か? 今日はめずらしく、十数羽ほどのハシブトガラスの集会がありました。高い木にバタバタとあつまったと思えば、おいかけっこがはじまったりと少しさわがしいくらいでした。そして、のど自慢は夕方までつづき、カァカァとよく鳴いていました。(左:屋上フェンスにて) 根をのこしていたノゲシが咲いています。でも、あたたかい時期とはちがい、くきを長くのばさないで地面近くに6つも咲いています。寒い時期はこの方がよいのかな?タンポポに似ています。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月14日(月) おしゃれなマフラー 今日はメジロとスズメが仲良くならんで、いっしょにさえずる姿を見かけました。しばらくすると仲間たちがやってきて、二羽は合流して飛んでいきました。(左:写真は野鳥レストランにて夏ミカンをいただくメジロです) キジバトが歩いていました。首もとの黒と青白いシマもようは、灰色の羽でかくれていますが首の後ろまであるそうです。オシャレなマフラーですね。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月12日(土) レストラン営業中~! おとといは雨や雪で見かけなかったスズメやメジロ(左)でしたが、今日はいつも通りの大にぎわいでした。 「よいしょ、このへんかな♪」・・・メジロのファン、S先生がミカンを補給して下さっているすがたをキャッチ! (2枚共に:野鳥のレストラン・トンボ池店にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月10日(木) つもるかな? 夕方から雪化粧(ゆきげしょう)をしはじめました。つもるかな? みぞれまじりの雪の中、二羽のヒヨドリがレストランをおとずれていました。さむいねぇ。(2枚共にトンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月9日(水) ふきのとうが開きはじめたよ フキノトウの花が見えてきました、フキノトウはひとつの花におしべ、めしべがあるのではなく、おしべだけを持つ雄花(おばな)をつける雄株(おかぶ)、めしべだけを持つ雌花(めばな)をつける雌株(めかぶ)と、それぞれ分かれて育つそうです。ちなみに雄株の花は黄色っぽい感じ、雌株は白い花になるそうです。(左:東門花だんにて) 真っ白なハコベの花が咲いていました。明日は雪の予報ですね、雪景色が見れるかな?足元に気をつけてください。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月8日(火) なにかないかな・・・ ひびきのよいさえずりが聞こえ、二羽のシジュウカラがなかよくトンボ池にやって来ました。地面におりて何かないかな?とうかがっているようでした。(左:トンボ池にて) 二月に入るとスズメのオス達も、さえずりや尾やおしりをあげたりするポーズでメスにアピールするそうです。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月4日(金) 立 春 今日は二十四節気のいちばんめ、春のはじまりをしらせる立春(りっしゅん)です。 まだ氷のはるトンボ池ですが、春の便りは少しずつ届いています。 ウェルカムボードの掲示を「立春」にしました。(左:職員玄関前にて) ※次回は『雨水(うすい)2月19日〜3月4日』となります。 その頃に見られそうな自然の様子などを上のポスターを参考に、イラストや折り紙など自由に作品にして下さい。できたら事務局へお知らせ下さい。みなさんからのポスター、お待ちしております。(♪ちなみにその頃は、校庭の沈丁花(じんちょうげ)が咲き始めたり、ヒキガエルの産卵が始まったりしそうです。このコーナーの下の方、去年の今ごろを見ると参考になるよ。):事務局 放課後、のんびりくつろいでいるキジバトがいました。目がまんまる・・・そう言えば、今日の給食はメロンパンでした。朝から「今日はメロンパンだ!」とそわそわする子ども達のようすが見られました。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月3日(木) 最初の一輪はいつ開くかな? 明日(2月4日)は立春。梅の開花はもうすぐ!(左:東門花だんにて) レストランは連日大盛況。最近では保健室のS先生も、みかんの差し入れをして、その様子を楽しんで下さっています。今日はそんなレストランからはなれ、学校のまわりを歩いていると、しげみのおくから鳴く声がしてきました。しばらくすると『ジュクジュク』と不思議な声もします。しげみからあらわれたのは、二羽か三羽のシジュウカラでした。その不思議な声は警戒音(けいかいおん)、私がやってきたので威嚇(いかく=おどすこと)してたんですね。もしかすると最初に聞こえた声は、オスがメスにアピール中だったのかもしれません。春が近づいてきているようです。(右:校舎裏にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月2日(水) ヒイラギといわし 明日は「節分」。節分にはヒイラギの葉に、鰯(いわし)の頭をさした『ヒイラギ鰯』を魔除け(まよけ)として玄関先にかざる風習があります。邪気(じゃき)をはらうとされるトゲのある葉ですが、動物に大切な葉を食べられないようにくふうした結果、チクチクとしたトゲを作るようになったようです。でも成長して老木になるにつれ、葉のトゲは少なく丸くなっていくのだとか。おもしろいですね。(左:東門花だんにて) スズメの群れは冬のはじまり頃より、どんどん大きくなって20〜30羽くらいになっているようです。自然と大きくなった群れにリーダーはいません。みんなで行動することが何より安心で、食べ物も見つけやすいからだと言われています。 二十四節気の大寒から立春にかけて使われる季語『寒雀』(かんすずめ)の呼び名もおわりに近づいていますが、まだ当分の間は仲間といっしょにいるふっくらしたかわいらしい姿が見られるはずです。(右:東門花だんにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年2月1日(火) ヒマワリの種見っけ! 「ごちそうがつまってる!」目をパチクリさせてペットボトル製バードフィーダー(えさやり器)の中を見つめるスズメがいました。取り出し口が見つけられず、なかなか苦戦しているようです、ウフフ。(左:トンボ池にて) 上手にバードフィーダーの中のひまわりの実を取り出せたシジュウカラは、その場からちょっとはなれ、両足の間に実をはさみ、くちばしでコンコンとたたいて、中の種を取り出していました。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月31日(月) なにものじゃ! 『ほわぁ、あったかぁい・・・』モフモフのスズメがいました。(左:トンボ池にて) 『むっ、くせ者。何者じゃ!』するどい眼光をむけるメジロがおりました。(右:野鳥レストランにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月28日(金) 春の七草④ハコベ 春の七草の一つはこべら(ハコベ)は、奈良時代から野菜として食べられていたそうです。昔から歯みがきとしても利用され、ロングセラー商品にもなっているんですよ。そして作れます!きれいに洗った葉を乾燥させて、粉にして塩とまぜるとできあがりです。小さな白い花はもうすぐですね!(左:校舎裏にて) トンボ池での野鳥レストランが開店してから、子ども達はリンゴやみかん、アワを台の上に置いてくれたり、観察をしては報告をしてくれます。先日も「ゆずを置いてみたけど、食べないみたいだから夏みかん置きたい!」とその様子を心配してくれたり(ゆずもきれいに食べてましたよ、安心してね。)登校時の集合場所にあらわれる鳥達の様子を気にかけ「コゲラやヒヨドリ、オナガ、そして時々カラスもくるよ、白と黒の鳥 (シジュウカラのようです) もいる!」と、目を輝かせ話してくれたりします。 校庭のキンカンを収穫したので、メニューにキンカンがふえるよ。よろこんでくれるかな?また、楽しい知らせを待っています。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

2022年1月27日(木) 冬のセミ見っけ! 長年の土がたまった溝(みぞ)に、サクラの根が入りこみ、その根の近くでセミの幼虫がすごしているのを一年前に見つけました。今年もそのままにしておいた溝から土を出す作業をしていると、3匹のセミの幼虫がいました。今回は作業の中止はできなかったので、他のサクラの根を選び、土をほぐしてそこにうつしてやりました。 セミの幼虫は土の中で過ごしている間、木の根から栄養を取ります。元気に育ってくれますように。(上:中庭にて) ※冬にはセミは死んでしまっている、と思いがちですが、それは成虫のセミの話。幼虫は冬でも地面の下でしっかり生きているのですね。セミの幼虫を見つけること自体、なかなかむずかしいことですが、コンクリート製のU字溝(こう)の中の土に入り込んだ根にいることで、毎年こうして冬の溝そうじで発見されるのですね。それにしても3匹もいっぺんに、というのはすごいなぁ。 (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

昼下がり、めずらしく静まりかえったレストランにメジロがやってきました。 「ヒャッホー!だれもいない!たっぷり食べれるゾ!」とよろこんで食べはじめましたが、すぐにあたりをキョロキョロ、おちつかないようすになりました。「あれ?いつものにぎやかなスズメさんたちはどうしたのかな?体の大きな鳥がおそいかかって来やしないかしら?」 おいしい夏みかんでしたが、心配になってしまったようで、見はらしのよい近くの木にとまって、あたりの様子をうかがい、飛んでいきました。また来てね。(野鳥レストラン・トンボ池店にて) | シジュウカラのさえずりが聞こえてきました。空を見上げながら声をたどっていくと、上中にいました。非常階段を上がり撮影を始めると、気がきく子でして遠くの枝の間から、近くの電線へと移動してさえずりはじめてくれました。 それも、胸をはりつつ、ちょっと首をななめにして「この歌い方イケてる」って感じにさえずってました。(中校舎非常階段より) |

|   |

2022年1月26日(水) 春の七草②③スズシロ・セリ 春の七草の一つ、すずしろ(清白)は大根の昔の呼び名、ちなみに日本の一番古い歴史書『古事記』には、おおね(大根)と書いてあります。その名前のとおり、食べている白い部分は根っこ。上の部分の少し緑色したところは茎(くき)です。大根スパゲッティや、おでん、みそ汁にと、すずしろメニューはどれも人気です。(左:校舎裏、1年生花だんで育てている練馬大根です) セリも春の七草です。田植えで種がはこばれたのか、毎年こんもりと育ちます。セリは在来種ですが、おなじセリ科のミツバは江戸時代から栽培がはじまりました。それぞれ独特の味や香りで料理をおいしくしてくれます。(右:トンボ池・田んぼゾーンにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月25日(火) 春の七草①ナズナ 1月も残りわずか、早いねぇ〜とたいていの大人は思います。みなさんはどうですか? お正月のおわりに七草がゆをいただく風習(ふうしゅう=長年つたわる行事)が今でも残っています。短歌のリズムにのせて春の七草をおぼえたりもしますが、実物は学校探検をすると見つけることができます。そのうちのひとつ、ナズナが花を咲かせていました(左:校舎裏にて) キジバトが来ていました。正面から見ると小顔なんですねぇ。ふくらんだ羽のせいかしら?などと思いながら見ていると『マジック(手品)じゃないわよ』と言っているような視線を感じました。ちなみにマジシャンの相棒(あいぼう)はペットとして改良されたギンバトです。どちらも人になつきやすい性格なので、ときどき話しかけている人がいますね。ふと『聞き上手は愛され上手なのです』と胸を張って言っているようにも感じました。今度、話しかけてみようかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|  |

2022年1月24日(月) 黒ネクタイはシジュウカラ 2年生隊員のSさんがレストランの手伝いをしてくれました。すぐにメジロがやってきて、うれしそうにごちそうを楽しんでいましたよ。 今日はトンボ池を一面におおっていた氷はありませんでした。学校の夏みかんをあげ終わる頃には、校庭の梅も咲きはじめ、次は花蜜に夢中になるメジロのすがたが見られるようになるでしょう。まだ『大寒』を感じる時期ですが、体に気をつけて元気にすごしましょう!(左:トンボ池・野鳥レストランにて) 1時間目がはじまった頃、カワラヒワとシジュウカラのさえずりが、心地のよいハーモニーとなって、サクラの木から聞こえてきました。夕方にも黒ネクタイできめたシジュウカラはサクラの木をおとずれて、美声を聞かせてくれました。それは中学校から聞こえてくる、テンポのよいかけ声に合わせているかのように、リズムのよい鳴き声でした。(右:中庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月21日(金) 今朝も冷えました 「今朝も冷えるねぇ〜チュンチュン!」と仲間たちとすごすスズメがいました。群れですごす理由のひとつは、天敵(てんてき)をいち早く見つけて、仲間に知らせるためです。群れの数が多いほど、きけんに気がつきやすいですから、時には種類のちがう鳥同士で群れをつくり、行動します。もし強い者におそわれて死んでしまっても、自然界で生きてゆくおきて(きまりごと)なので、相手をうらんだりはしません。いろいろな出来ごとをけいけんしながら、日々が探検です。「そろそろ行く?」あたたかな朝日にトキメキを感じたようで、スズメたちは元気に飛び立っていきました。(左:トンボ池にて) わぁキレイ!えいようが流れる葉脈(ようみゃく)だけがきれいに残って、レースの葉っぱになっていたよ。すごくこまかいね。(右:校庭にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月20日(木) 校庭にキツツキが来たよ! ギィーギィーと何だか聞きなれない声がするなぁ、と見上げてみると、サクラの枝をコツコツとたたく日本最小のキツツキ、コゲラがいました。他にも4羽くらいのちがう種類の鳥たちが、木の高いところにちらばって過ごしているのが見えます。これは『カラの混群(こんぐん)』と言って、トンボ池にもやってくるシジュウカラなど、スズメよりも小さいカラ類が、はんしょく期を終えると一緒に群れとなって行動し、小型のコゲラもこのなかに入って過ごすそうです。なぜだかわかりますか?小さな鳥たちのちえを、おうえんしたくなりますよ。(左:校庭にて) 氷のあつみが1㎝くらいになっているところもあって、夕方になっても池に氷がのこるようになってきています。じんじんと感じる氷の冷たさや、静まりかえった水の中のようす、やくそくを守りながら観察していきましょう。(右:トンボ池にて・氷と水の間に入った空気が「ひょうたん」の形をしていたよ。) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月20日(木) 今日は「大寒」 今日は二十四節気の最後「大寒」(だいかん)です。大寒は1年のうちでもっとも寒い時期のことを言います。この時期になるとフキノトウがつぼみを出すと言われています。さっそくトンボ池で観察してみましょう。さて、つぼみは出ているかな?花を咲かせるのはいつごろになるかな?観察できたら、お友達や先生にも教えてあげましょう。(職員玄関・ウェルカムボード) (資料:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月19日(水) 野鳥のタネまき 小さな芽を見つけました、左は野鳥が食べた実がフンとなってまかれたマンリョウ。そしてなかよく出てきたのは・・・はて何だろう?同じような芽がほかの所からも出てきています。どこからやって来たのかな?(左:トンボ池にて) メジロがカイズカイブキの枝にとまりながらツンツンとしています。この木は葉がそのまま花になったような小さな花と、開花した後にできる青白い実があります。その実を食べる野鳥もいるそうですが、メジロの様子は、探検隊お手製のバードフィーダー(写真右)に入ったひまわりの種をねらっているのかな。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月18日(火) 春のかおり発見! ビワの花(左)と白いウメの花(右)がさいていたよ! ※ビワの花は地味ですが、とてもよい香りがします。見つけたらぜひ立ち止まってかいでみましょう。こんな寒い時期に咲くのですね。梅は今年初めてのおたよりです。寒い季節にさく花は、よい香りがするものが多いようです。その香りにさそわれて、冬でも活動するわずかな虫や、メジロなどの鳥が集まります。 (画像と情報:隊員のおとうとさんNくん) | |

|   |

2022年1月18日(火) 夏みかんとフキノトウ 昨日からトンボ池の夏みかんが野鳥レストランにならんでいます。先週まではスタッフのつとむさんが差し入れてくれたあまいみかんでしたが、酸味(さんみ=すっぱさ)のある夏みかんになったので「おいしいけれど、ちょっとスッパイね・・・」とあまいもの好きのメジロさんは少し、とまどっているようでした。ちなみに秋の終わる頃には色付く夏みかんですが、すっぱさがぬけて食べごろになるのは初夏の頃なので「夏みかん」と言うのだそうです。(左:トンボ池・野鳥レストランにて) そろそろ二十四節気最後の『大寒』(だいかん=1月20日~)です。もう少しこまかく分けて季節のようすを短文にした七十二候(しちじゅうにこう)には「そろそろフキノトウがつぼみを出す頃」とあります。フキノトウは花を咲かせる前につみとり、天ぷらやふきみそにして、少しほろ苦い自然の味をたのしむ山菜です。これからトンボ池でも観察できるようになります、見つけたら友達や先生にも教えてあげましょう。(右:給食調理室うらにて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

|   |

2022年1月17日(月) 鳥たちにもそれぞれの性格があるようです 野鳥レストランにスズメの群れがやって来ているのが、楽しそうな鳴き声でわかりました。でもそれは、少しはなれた場所からのようです。この時テーブルについていたのは1羽のヒヨドリで、スズメ達は少しはなれた場所から木々の中を行ったり来たり、プールでもレストランの様子を気にかけながら過ごすスズメがいて「そろそろかわってくれないかしら。」「まだ、おやつは残っているかな?」そんなヒソヒソ話しが聞こえてくるようでした。(左:プールにて) レストランにくるヒヨドリは用心深くて、すぐにはテーブルにおりてこない感じがします。でも、ミカンに夢中になっているメジロがいたので、もしかすると順番待ちで、メジロの様子を見ているのかな?とも思ってしまいます。メジロよりもずっと大きなな体ですが、このヒヨドリは、ひかえめでやさしい性格なのかもしれませんね。(右:トンボ池にて) (画像と情報:スタッフのSさん) | |

| |

2022年1月15日(土) そして日の入りです 日の出は動画で確認すると6:54くらいでしたかね。暦の上では東京の日の出は6:50となっていましたが、地平線に見える建物や雲、見る場所の高さなどによっても実際の見え方は変わるのですね。 ということで、日の入りも観察してみました。16:38の画像です。まだ、富士山頂の左=南寄りに沈むことがわかりました。この冬2回目の上石神井からのダイヤモンド富士も、もうすぐみたいです。 この時期、日の出が早くなるのは比較的ゆっくりですが、日の入りは毎日1分ずつくらいどんどん遅くなり、月末には17:00を過ぎても太陽を見ることができるくらいになります。太陽を観察していると春はすぐそこまで来ていることが実感できます。みなさん、寒さやコロナに負けず、がんばりましょう。 (上石神井・自宅ベランダより 画像:隊員のGママさん) |

| |

2022年1月15日(土) 上石神井の今日の日の出です! 本日予定していた「上石神井の日の出を見る会」は大変残念ながら中止とさせていただきましたが、上石神井の空は今日もいつもと変わらぬ日の出をむかえたようです。その様子をさっそく隊員さんが送って下さいました。日の出直前の美しい空のグラデーション、西の地平線に見える白い富士山が刻刻と色を変えていく様子、来年こそはぜひみなさんでいっしょにながめたいですね。 日の出前後の6:35~7:01を100秒に縮めたタイムラプス動画も撮影して下さいました。 今朝の上石神井の日の出は何時何分だったか、動画で確認してみましょう。 日の出を見ると、今日の日の入りも気になります。今日の日の入りは何時頃でしょうか。 寒い日が続きますが、この週末は日の出や日の入りを観察しやすい場所を探して、ちょっと観察してみるのもいいですね。写真など撮れたら送ってください。 (上石神井・自宅ベランダより 動画と写真:隊員のGママさん) | |

|   |

6:52 東の空 | 6:52 西の空 |

|   |

| 6:19 東の空 | 6:19 西の空 |

|   |

おいし〜い、しあわせだぁ〜(しみじみ) | リンゴ、大人気!! |